第七 かみきぬた(7-5~7-8) [第七 かみきぬた]

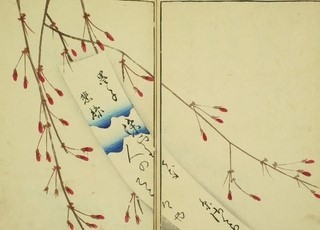

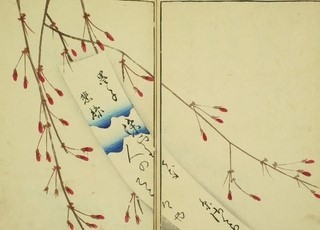

卯春興

7-5 鴨のりて氷ながるゝ春日かな

この前書「卯春興」は、「文化丁卯(文化四年・一八〇七・四十七歳)春興(正月歳旦・春興)」の句ということになる。

「鴨」(三冬)、「氷」(晩冬)、「氷流る=流氷」(仲春)、「薄氷(春の氷)」(初春)、そして、「春日」(三春)、「初春」(新年)と、この句の主たる季語は、前書の「卯春興」の「春日」の「初春」(新年)の句と解したい。

「初春(はつはる)」(三春)

≪【解説】年の始めをことほいで初春という。旧暦の年の始めは、二十四節気の「立春」のころにあたったので、「初春」と呼んで祝った。新暦に変わって冬に正月を迎えるようになっても、旧暦の名残から年の始を「初春」と呼ぶ。

【実証的見解】二十四節気は太陽暦に基づいて、一年の長さを二十四に分けたもの。その節入を「立春」や「啓蟄」、「秋分」などの言葉で区切る。二十四節気はもともと中国で生まれたもの。中国では、「立春」と立春の次の「雨水」を含む月を正月として年のはじめとし、これが日本にも伝わって、「立春(現在の二月四日ごろ)」を「正月節」、次の雨水を「正月中」というようになった。以下、啓蟄は「二月節」、春分は「二月中」、清明は「三月節」(以下略)である。旧暦は、月の満ち欠けを基本とした暦であるから、二十四節気に先行して月日が移ろうが、行過ぎれば「閏(うるう)月」を設けて月日を後戻りさせ、基本的には二十四節気に添って進行するのである。≫(「きごさい歳時記」)

句意は、初春の、ここ紙洗橋付近の「山谷堀」(隅田川の今戸から山谷に至る間の掘割)に、越冬中の鴨が、流れ行く薄氷に乗って、そこに初春の初日が射しこめている。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-57-8.html

「山谷堀/今戸橋/慶養寺」(江戸名所図会より)

http://arasan.saloon.jp/rekishi/edomeishozue17.html

≪「待乳(まつち)しづんで、梢(こずえ)のりこむ今戸橋、土手(どて)の合傘(あいがさ)、片身がはりの夕時雨、君をおもへば、あはぬむかしの細布(ほそぬの)

右 英一蝶(はなぶさいっちょう)戯作」

挿絵の手前の川は隅田川でそこに注ぐ川には「今戸堀り」とあり、これが山谷堀です。堀には「今戸橋」が架かっており、その左上には「此辺船宿」とあります。絵の中央が「慶養寺」で「本堂」、「弁天」があります。遠景に「山谷」があります。≫

鎌田の梅見にまかりて

7-6 萬歳を居並て待つ田舎哉

この前書の「鎌田の梅見にまかりて」の「鎌田」は、下記の「蒲田の梅園」(現在の東京都大田区蒲田に所在した梅園)を指しているのであろう。

季語は「萬歳=万歳(まんざい)」(新年)

≪【子季語】千秋万歳、万歳楽、御万歳、門万歳、三河万歳、加賀万歳、大和万歳、万歳大夫

【関連季語】才蔵市

【解説】新年を祝う門付けの一つであり、主役の万歳大夫と脇役の才蔵との二人組で行われる。その家が千年も万年も栄えるようにと賀詞をのべる。才蔵の鼓に合わせて舞ったり歌ったり、滑稽な問答を交わしたりする。

【実証的見解】万歳は出身地によって、三河万歳、大和万歳、尾張万歳などと地名を冠して呼ばれる。もともとは室町時代の下層民の千秋(せんず)万歳が起源とされる。主役の万歳太夫は、風折烏帽子に紋服姿で手に扇を持つ。脇役の才蔵は大黒頭巾をかむって鼓を打つ。昔、江戸では、「才蔵市」なるものが立ち、万歳太夫が相方の才蔵をその市で見つけたという。

【例句】

やまざとはまんざい遅し梅の花 芭蕉「真蹟懐紙」

万歳の踏みかためてや京の土 蕪村「落日庵句集」

万歳や門に居ならぶ鳩雀 一茶「七番日記」

万歳や黒き手を出し足を出し 正岡子規「寒山落木」

万歳も乗りたる春の渡かな 夏目漱石「漱石俳句集」 ≫(「きごさい歳時記」)

句意は、この正月、何時もの「百花園」(向島百花園)の「梅見」でなく、遠出をして「鎌田村梅園」(「蒲田梅園」)に出掛けた。折から、新年を祝う門付けの「万歳」が来ていて、それを行列して見物するというのは、これは、やはり、田舎の梅見だと実感した。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-57-8.html

「蒲田の梅園」(『絵本江戸土産』冊次2)/二世歌川広重画。/嘉永3年(1850)~慶応3年(1867)刊。

https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/hana/contents/02.html

≪現在の東京都大田区蒲田に所在した梅園(梅の木を多く植えた庭園)のこと。≫

7-7 はつ午やしるし斗りを揚豆腐

季語は、「はつ午・初午(はつうま)」(三春)

≪【解説】二月の最初の午の日に行われる稲荷神社の祭礼で、午祭ともいう。京都深草の伏見稲荷をはじめ大阪の玉造、愛知県の豊川稲荷、また神戸の摩耶参など、各地の稲荷神社で盛大に行われる。二の午、三の午もある。

【実証的見解】稲荷信仰はもともと農事の神の信仰で、初午はその年の五穀豊穣を願うものであった。農家はこの日、稲荷社にお神酒や油揚げ、初午団子を供えたりした。

【例句】

はつむまに狐のそりし頭哉 芭蕉「末若集」

初午や物種うりに日のあたる 蕪村「蕪村句集」

初午やその家々の袖だゝみ 蕪村「蕪村句集」 ≫(「きごさい歳時記」)

句意は、今日は、如月の「初午」の日、この日の「油揚げ」や「揚げ豆腐」は、それはそれとして、ここは、談林誹諧の井原西鶴師匠の「初午は乗ってくる仕合せ」(下記)を、夢みたい。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-57-8.html

「▲はるばる江戸から大坂の水間寺まで銭を運んできた通し馬。運送馬(駄馬)の腹当には、縁起をかついで「仕合」「吉」「宝」という文字を書くのが通例であった。(小学館『新編日本古典文学全集68 井原西鶴集3』より)

井原西鶴…1642~93。江戸前期の浮世草子作者・俳人。大坂の人。俳諧では矢数俳諧を得意とした。庶民の生活を写実的に生き生きと描いた浮世草子の名作を多数書き、『好色一代男』『好色五人女』などの好色ものや、経済小説とも言える『日本永代蔵』『世間胸算用(せけんむねさんよう)』などで知られる。」

http://www.edoshitamachi.com/modules/tinyd11/index.php?id=5

≪「初午は乗ってくる仕合せ」

江戸時代、初午(はつうま)の日(2月の初めに巡ってくる午の日。今年は2月5日は縁起がよく、物事を始めるのに良い日だとされた。

初午にかかわるこんな話が、元禄元年〈1688〉年に刊行された井原西鶴(さいかく)の浮世草子(うきよぞうし)『日本永代蔵(にっぽんえいたいぐら)』の劈頭(へきとう)を飾っている(「初午は乗つてくる仕合(しあわ)せ」)。

初午の日、泉州(せんしゅう。大阪府貝塚市)にある水間寺(みずまでら)は参詣人が多かったが、この寺には古くからのある風習があった。参詣した折に、寺から借銭するとご利益があるというのだ。お寺から3文(もん)、100文と銭を借りたとすると、翌年に借りた倍の6文、200文を返すという習わしであり、信者は決まって「倍返し」したものだった。

ある年の初午の日、年の頃なら23、4歳の質素な身なりをした男が水間寺へやってきて、「借り銭を一貫文(いっかんもん)欲しい」と言った。一貫文とは1両の4分の1、すなわち1000文(実際は960文)である。寺の役人は例のない高額で驚いたが、きっと倍返しをしてくれるだろうからと一貫文を渡したところ、男は借りたまま行方が分からなくなってしまった。

じつはこの男は、江戸の小網町(こあみちょう。中央区日本橋)のはずれで船問屋(ふなどんや)「網屋(あみや)」をしている者であった。水間寺で金を借りて、漁師たちに貸付けようと考えていたのである。江戸に戻った男は、「仕合丸」と書いた引出しに水間寺の銭を入れておき、漁に出る漁師たちに、これは水間寺で借りた縁起がいい金だからと言って貸付けていた。その噂(うわさ)が広がって、漁師たちは100文借りたなら、無事に漁から帰ったら倍の200文を返すという具合に、倍返しが定着した。そして13年目になると、それが積もり積もって、8192貫文(819.2万銭)にまで増えた。

そこで男は、この銭8192貫文を「通し馬」(東海道を江戸から泉州まで同じ馬で運ぶ)で水間寺まで運び、お礼参りをしたのである。

初午の日に借りた1貫文が、13年目におよそ8000倍、当時の換金レートにすると2048両に膨れあがった。ちなみに、これを西鶴は逆に、「借銀(かりがね)の利息程おそろしき物はなし」と慨嘆している。今でもローンの複利計算の利息は「おそろしき物」であろう。

さて、この男は、江戸から大坂まで銭8192貫文を返しに行くのに205頭の馬を連ねて行った。当時、駄馬(だば。荷物を専門に運ぶ馬)1頭に積める荷は40貫(約150㎏。銭は約4万文を積める)と決められているから、銭8192貫文を運ぶには205頭の駄馬が必要となる。

ふつう駄馬は、2里運んで42文、江戸と大坂は130里とされるから、この計算でゆくと、1頭あたり(130里÷2里=65)×42文=2730文(約0.68両)の経費がかかる。帰りの空馬代を合わせて、1頭につき1両ほど運賃がかかったとすると、雇った通し馬205頭なら205両になり、2048両運ぶのに205両の運送費がかかった計算となる。

一方、定飛脚(じょうびきゃく)の江戸為替での送金は手数料が5、6%程度だから、5%で計算しても、2048両×5%=102.5両となり、江戸為替のほうが半分の割安になっていた。

約2倍の経費をかけてまでなぜ馬で運んだと思うだろうが、そこには男の計算があったのである。

つまり、たとえ輸送費が高くついても「網屋」の宣伝になると男は考え、通し馬で東海道をパフォーマンスしながら水間寺に銭を運んだ。そんな宣伝上手のアイディアマンだった故に、この男は、西鶴がいう「親の譲りを受けず、その身才覚にして稼ぎ出し」儲(もう)けて、「武蔵にかくれなし」と、今で言えば首都圏でも有名な富豪になったという。

親譲りの資産がなくても金持ちになれたという例は、現代で言えばIT産業の起業家が莫大(ばくだい)な資産を築いたものに匹敵しよう。

だが、小説のモデルになった「網屋」の栄華も長く続かず、その存在は早く人びとの記憶から消えてしまったと西鶴は結んでいる。ひょっとしたら現代のIT産業で富豪になった場合も、アイディアが続かないと、この男の二の舞になるかも知れない。≫

7-8 芹摘みに出て孫もるす彦も留守

季語は「芹(摘み)」(三春)

≪【子季語】根白草、根芹、田芹、芹摘む、芹の水

【解説】芹は春の七草の一つで、若菜を摘んで食する。七草粥が代表的だが、ひたし、和え物にしたり香味料として吸い物に用いたりする。

【科学的見解】芹(セリ)は、在来の植物であり、田圃や池付近など湿り気のある場所に生育する。花期は、七月~八月であり、小さな白い花がたくさん集まった花序を形成する。名前は、水辺に群がって「競り(せり)」合うように増え、また花が咲くと草丈を「競り(せり)」合うことに由来する。(藤吉正明記)

【例句】

我がためか鶴はみのこす芹の飯 芭蕉「続深川」

これきりに径尽たり芹の中 蕪村「蕪村俳句集」 ≫(「きごさい歳時記」)

句意は、春の七草の芹を所望と、訪ねた先の、その家の主「彦」さんこと「「山の神」の女性たちも、その「お孫」さんの子供たちも、「皆みなさん」留守でごわすわい。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-57-8.html

喜多川歌麿「絵本四季花」より『若菜摘み』/寛政13年〈1801年〉/(ボストン美術館蔵)

https://www.benricho.org/koyomi/nanakusa-wakana.html

(追記)

この句自体では、「芹(摘み)」(三春)の句ということになるが、上記の「若菜摘み」(歌麿画)になると、「若菜摘(わかなつみ)」(新年)そして「子の日遊び」(新年)の光景となってくる。そして、掲出句の、「孫もるす彦も留守」というのは、何か仕掛けのある句のようで、この「彦」は、「山彦」=「山の神」(口やかましくなった女房)などの意が隠されているような雰囲気である。

「若菜摘(わかなつみ)」(新年)

≪【解説】一月七日の七種の菜を摘むこと。古くから正月はじめての子の日に若菜を摘む習慣があったが、後に、七種に合わせて一月六日の行事になった。

【例句】

畠より頭巾よぶなり若菜つみ 其角「鳥の道」

ととははやす女は声若しなつみ歌 嵐雪「虚栗」

山彦はよその事なりわかな摘 千代女「千代尼句集」 ≫(「きごさい歳時記」)

7-5 鴨のりて氷ながるゝ春日かな

この前書「卯春興」は、「文化丁卯(文化四年・一八〇七・四十七歳)春興(正月歳旦・春興)」の句ということになる。

「鴨」(三冬)、「氷」(晩冬)、「氷流る=流氷」(仲春)、「薄氷(春の氷)」(初春)、そして、「春日」(三春)、「初春」(新年)と、この句の主たる季語は、前書の「卯春興」の「春日」の「初春」(新年)の句と解したい。

「初春(はつはる)」(三春)

≪【解説】年の始めをことほいで初春という。旧暦の年の始めは、二十四節気の「立春」のころにあたったので、「初春」と呼んで祝った。新暦に変わって冬に正月を迎えるようになっても、旧暦の名残から年の始を「初春」と呼ぶ。

【実証的見解】二十四節気は太陽暦に基づいて、一年の長さを二十四に分けたもの。その節入を「立春」や「啓蟄」、「秋分」などの言葉で区切る。二十四節気はもともと中国で生まれたもの。中国では、「立春」と立春の次の「雨水」を含む月を正月として年のはじめとし、これが日本にも伝わって、「立春(現在の二月四日ごろ)」を「正月節」、次の雨水を「正月中」というようになった。以下、啓蟄は「二月節」、春分は「二月中」、清明は「三月節」(以下略)である。旧暦は、月の満ち欠けを基本とした暦であるから、二十四節気に先行して月日が移ろうが、行過ぎれば「閏(うるう)月」を設けて月日を後戻りさせ、基本的には二十四節気に添って進行するのである。≫(「きごさい歳時記」)

句意は、初春の、ここ紙洗橋付近の「山谷堀」(隅田川の今戸から山谷に至る間の掘割)に、越冬中の鴨が、流れ行く薄氷に乗って、そこに初春の初日が射しこめている。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-57-8.html

「山谷堀/今戸橋/慶養寺」(江戸名所図会より)

http://arasan.saloon.jp/rekishi/edomeishozue17.html

≪「待乳(まつち)しづんで、梢(こずえ)のりこむ今戸橋、土手(どて)の合傘(あいがさ)、片身がはりの夕時雨、君をおもへば、あはぬむかしの細布(ほそぬの)

右 英一蝶(はなぶさいっちょう)戯作」

挿絵の手前の川は隅田川でそこに注ぐ川には「今戸堀り」とあり、これが山谷堀です。堀には「今戸橋」が架かっており、その左上には「此辺船宿」とあります。絵の中央が「慶養寺」で「本堂」、「弁天」があります。遠景に「山谷」があります。≫

鎌田の梅見にまかりて

7-6 萬歳を居並て待つ田舎哉

この前書の「鎌田の梅見にまかりて」の「鎌田」は、下記の「蒲田の梅園」(現在の東京都大田区蒲田に所在した梅園)を指しているのであろう。

季語は「萬歳=万歳(まんざい)」(新年)

≪【子季語】千秋万歳、万歳楽、御万歳、門万歳、三河万歳、加賀万歳、大和万歳、万歳大夫

【関連季語】才蔵市

【解説】新年を祝う門付けの一つであり、主役の万歳大夫と脇役の才蔵との二人組で行われる。その家が千年も万年も栄えるようにと賀詞をのべる。才蔵の鼓に合わせて舞ったり歌ったり、滑稽な問答を交わしたりする。

【実証的見解】万歳は出身地によって、三河万歳、大和万歳、尾張万歳などと地名を冠して呼ばれる。もともとは室町時代の下層民の千秋(せんず)万歳が起源とされる。主役の万歳太夫は、風折烏帽子に紋服姿で手に扇を持つ。脇役の才蔵は大黒頭巾をかむって鼓を打つ。昔、江戸では、「才蔵市」なるものが立ち、万歳太夫が相方の才蔵をその市で見つけたという。

【例句】

やまざとはまんざい遅し梅の花 芭蕉「真蹟懐紙」

万歳の踏みかためてや京の土 蕪村「落日庵句集」

万歳や門に居ならぶ鳩雀 一茶「七番日記」

万歳や黒き手を出し足を出し 正岡子規「寒山落木」

万歳も乗りたる春の渡かな 夏目漱石「漱石俳句集」 ≫(「きごさい歳時記」)

句意は、この正月、何時もの「百花園」(向島百花園)の「梅見」でなく、遠出をして「鎌田村梅園」(「蒲田梅園」)に出掛けた。折から、新年を祝う門付けの「万歳」が来ていて、それを行列して見物するというのは、これは、やはり、田舎の梅見だと実感した。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-57-8.html

「蒲田の梅園」(『絵本江戸土産』冊次2)/二世歌川広重画。/嘉永3年(1850)~慶応3年(1867)刊。

https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/hana/contents/02.html

≪現在の東京都大田区蒲田に所在した梅園(梅の木を多く植えた庭園)のこと。≫

7-7 はつ午やしるし斗りを揚豆腐

季語は、「はつ午・初午(はつうま)」(三春)

≪【解説】二月の最初の午の日に行われる稲荷神社の祭礼で、午祭ともいう。京都深草の伏見稲荷をはじめ大阪の玉造、愛知県の豊川稲荷、また神戸の摩耶参など、各地の稲荷神社で盛大に行われる。二の午、三の午もある。

【実証的見解】稲荷信仰はもともと農事の神の信仰で、初午はその年の五穀豊穣を願うものであった。農家はこの日、稲荷社にお神酒や油揚げ、初午団子を供えたりした。

【例句】

はつむまに狐のそりし頭哉 芭蕉「末若集」

初午や物種うりに日のあたる 蕪村「蕪村句集」

初午やその家々の袖だゝみ 蕪村「蕪村句集」 ≫(「きごさい歳時記」)

句意は、今日は、如月の「初午」の日、この日の「油揚げ」や「揚げ豆腐」は、それはそれとして、ここは、談林誹諧の井原西鶴師匠の「初午は乗ってくる仕合せ」(下記)を、夢みたい。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-57-8.html

「▲はるばる江戸から大坂の水間寺まで銭を運んできた通し馬。運送馬(駄馬)の腹当には、縁起をかついで「仕合」「吉」「宝」という文字を書くのが通例であった。(小学館『新編日本古典文学全集68 井原西鶴集3』より)

井原西鶴…1642~93。江戸前期の浮世草子作者・俳人。大坂の人。俳諧では矢数俳諧を得意とした。庶民の生活を写実的に生き生きと描いた浮世草子の名作を多数書き、『好色一代男』『好色五人女』などの好色ものや、経済小説とも言える『日本永代蔵』『世間胸算用(せけんむねさんよう)』などで知られる。」

http://www.edoshitamachi.com/modules/tinyd11/index.php?id=5

≪「初午は乗ってくる仕合せ」

江戸時代、初午(はつうま)の日(2月の初めに巡ってくる午の日。今年は2月5日は縁起がよく、物事を始めるのに良い日だとされた。

初午にかかわるこんな話が、元禄元年〈1688〉年に刊行された井原西鶴(さいかく)の浮世草子(うきよぞうし)『日本永代蔵(にっぽんえいたいぐら)』の劈頭(へきとう)を飾っている(「初午は乗つてくる仕合(しあわ)せ」)。

初午の日、泉州(せんしゅう。大阪府貝塚市)にある水間寺(みずまでら)は参詣人が多かったが、この寺には古くからのある風習があった。参詣した折に、寺から借銭するとご利益があるというのだ。お寺から3文(もん)、100文と銭を借りたとすると、翌年に借りた倍の6文、200文を返すという習わしであり、信者は決まって「倍返し」したものだった。

ある年の初午の日、年の頃なら23、4歳の質素な身なりをした男が水間寺へやってきて、「借り銭を一貫文(いっかんもん)欲しい」と言った。一貫文とは1両の4分の1、すなわち1000文(実際は960文)である。寺の役人は例のない高額で驚いたが、きっと倍返しをしてくれるだろうからと一貫文を渡したところ、男は借りたまま行方が分からなくなってしまった。

じつはこの男は、江戸の小網町(こあみちょう。中央区日本橋)のはずれで船問屋(ふなどんや)「網屋(あみや)」をしている者であった。水間寺で金を借りて、漁師たちに貸付けようと考えていたのである。江戸に戻った男は、「仕合丸」と書いた引出しに水間寺の銭を入れておき、漁に出る漁師たちに、これは水間寺で借りた縁起がいい金だからと言って貸付けていた。その噂(うわさ)が広がって、漁師たちは100文借りたなら、無事に漁から帰ったら倍の200文を返すという具合に、倍返しが定着した。そして13年目になると、それが積もり積もって、8192貫文(819.2万銭)にまで増えた。

そこで男は、この銭8192貫文を「通し馬」(東海道を江戸から泉州まで同じ馬で運ぶ)で水間寺まで運び、お礼参りをしたのである。

初午の日に借りた1貫文が、13年目におよそ8000倍、当時の換金レートにすると2048両に膨れあがった。ちなみに、これを西鶴は逆に、「借銀(かりがね)の利息程おそろしき物はなし」と慨嘆している。今でもローンの複利計算の利息は「おそろしき物」であろう。

さて、この男は、江戸から大坂まで銭8192貫文を返しに行くのに205頭の馬を連ねて行った。当時、駄馬(だば。荷物を専門に運ぶ馬)1頭に積める荷は40貫(約150㎏。銭は約4万文を積める)と決められているから、銭8192貫文を運ぶには205頭の駄馬が必要となる。

ふつう駄馬は、2里運んで42文、江戸と大坂は130里とされるから、この計算でゆくと、1頭あたり(130里÷2里=65)×42文=2730文(約0.68両)の経費がかかる。帰りの空馬代を合わせて、1頭につき1両ほど運賃がかかったとすると、雇った通し馬205頭なら205両になり、2048両運ぶのに205両の運送費がかかった計算となる。

一方、定飛脚(じょうびきゃく)の江戸為替での送金は手数料が5、6%程度だから、5%で計算しても、2048両×5%=102.5両となり、江戸為替のほうが半分の割安になっていた。

約2倍の経費をかけてまでなぜ馬で運んだと思うだろうが、そこには男の計算があったのである。

つまり、たとえ輸送費が高くついても「網屋」の宣伝になると男は考え、通し馬で東海道をパフォーマンスしながら水間寺に銭を運んだ。そんな宣伝上手のアイディアマンだった故に、この男は、西鶴がいう「親の譲りを受けず、その身才覚にして稼ぎ出し」儲(もう)けて、「武蔵にかくれなし」と、今で言えば首都圏でも有名な富豪になったという。

親譲りの資産がなくても金持ちになれたという例は、現代で言えばIT産業の起業家が莫大(ばくだい)な資産を築いたものに匹敵しよう。

だが、小説のモデルになった「網屋」の栄華も長く続かず、その存在は早く人びとの記憶から消えてしまったと西鶴は結んでいる。ひょっとしたら現代のIT産業で富豪になった場合も、アイディアが続かないと、この男の二の舞になるかも知れない。≫

7-8 芹摘みに出て孫もるす彦も留守

季語は「芹(摘み)」(三春)

≪【子季語】根白草、根芹、田芹、芹摘む、芹の水

【解説】芹は春の七草の一つで、若菜を摘んで食する。七草粥が代表的だが、ひたし、和え物にしたり香味料として吸い物に用いたりする。

【科学的見解】芹(セリ)は、在来の植物であり、田圃や池付近など湿り気のある場所に生育する。花期は、七月~八月であり、小さな白い花がたくさん集まった花序を形成する。名前は、水辺に群がって「競り(せり)」合うように増え、また花が咲くと草丈を「競り(せり)」合うことに由来する。(藤吉正明記)

【例句】

我がためか鶴はみのこす芹の飯 芭蕉「続深川」

これきりに径尽たり芹の中 蕪村「蕪村俳句集」 ≫(「きごさい歳時記」)

句意は、春の七草の芹を所望と、訪ねた先の、その家の主「彦」さんこと「「山の神」の女性たちも、その「お孫」さんの子供たちも、「皆みなさん」留守でごわすわい。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-57-8.html

喜多川歌麿「絵本四季花」より『若菜摘み』/寛政13年〈1801年〉/(ボストン美術館蔵)

https://www.benricho.org/koyomi/nanakusa-wakana.html

(追記)

この句自体では、「芹(摘み)」(三春)の句ということになるが、上記の「若菜摘み」(歌麿画)になると、「若菜摘(わかなつみ)」(新年)そして「子の日遊び」(新年)の光景となってくる。そして、掲出句の、「孫もるす彦も留守」というのは、何か仕掛けのある句のようで、この「彦」は、「山彦」=「山の神」(口やかましくなった女房)などの意が隠されているような雰囲気である。

「若菜摘(わかなつみ)」(新年)

≪【解説】一月七日の七種の菜を摘むこと。古くから正月はじめての子の日に若菜を摘む習慣があったが、後に、七種に合わせて一月六日の行事になった。

【例句】

畠より頭巾よぶなり若菜つみ 其角「鳥の道」

ととははやす女は声若しなつみ歌 嵐雪「虚栗」

山彦はよその事なりわかな摘 千代女「千代尼句集」 ≫(「きごさい歳時記」)

第七 かみきぬた(7-2~7-4) [第七 かみきぬた]

駒宮如岡を悼(いた)みて

7-2 露霜に手を合(せ)たる紅葉哉

この前書の「駒宮如岡」と抱一の関係は不明だが、その追悼句であり、掲出句は、手の込んだ仕掛けのある句ではなく、「露霜」(晩秋)と「紅葉」(晩秋)との、「古歌」などを踏まえての「取り合わせ」の一句と解したい。

露霜の消やすき我が身老いぬともまた若反り君をし待たむ 『万葉集(巻12-3043)』

(露や霜のように消えやすいわが身ですが、たとえ老いてもまた若返り、あなた様を待とうと思います。)

https://manyoshu-japan.com/10535/

朝霜の消ぬべくのみや時なしに思ひわたらむ息の緒にして 『万葉集(巻12-3043)』

(朝霜はたやすく消えていくが、そのようにはかなく消えてゆくのみだろうかこの恋は。時を定めず恋い続けるだろう細々と。)

https://manyoshu-japan.com/10533/

こころとて人に見すべき色ぞなきただ露霜の結ぶのみにて<道元:傘松道栄>

(こころは元来無色、露霜も無色、色なき世界に色なきものが消滅するのみ)

https://suikan.seigasha.co.jp/mado54.htm

この抱一の句は、「露霜」(晩秋)と「紅葉」(晩秋)と、季語が二つの「季重なり」の句で、さらに、「句切れ」からすると、「二句切れ」(二句一章体)とも、「句切れなし」(一句一章体)の句とも取れる、独特の構成を有している句とも言える。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-27-4.html

「句切れ」(「ウィキペディア」)

露霜に・手を合(せ)たる/紅葉哉 (「二句切れ」)

露霜に・手を合(せ)たる・紅葉哉/ (「句切れなし」)

この中七の「手を合(せ)たる」というのは、追悼する作者(抱一)の所作で、これを、上記の「句切れなし」の句とすると、「紅葉が・手を合(せ)たる」と、やや、自然の流れのようには思われない。

また、季語の働きからすると、「二句切れ」でも、「句切れなし」でも、下五の「紅葉」が、主たる季語で、上五の「露霜」は、それを補完する、従たる季語ということになろう。

「句意」は、「『露霜』が一面を白覆っている。それは、忽然と亡くなった『駒宮如岡』が、姿を変えて現れたようにも思われる。しみじみと合掌し、在りし日の『駒宮如岡』を追悼する。眼を転ずれば、ことごとく、『紅葉』の世界である。」

箕輪石川矦(候)口切出し

給ふときゝて

7-3 軒にけふはこび手前の時雨哉

この前書の「箕輪石川矦(候)口切出し/給ふときゝて」は、『軽挙館句藻』に、「箕輪石川候日向守口切出し給ふときゝて」とあり、「伊勢亀山藩の第4代藩主・伊勢亀山藩石川家9代:『石川 総博(いしかわ ふさひろ)』(宝暦9年(1759)~文政2年(1819))」の「箕輪」の屋敷での「口切り茶事」関連の句ということになる。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-27-4.html

「今戸箕輪・石川日向守の屋敷(「池波正太郎「「鬼平犯科帳」の短編「五月闇」)

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/323360

掲出の句の季語は、「時雨」(初冬)。「冬の初め、降ったかと思うと晴れ、また降りだし、短時間で目まぐるしく変わる通り雨。この雨が徐々に自然界の色を消して行く。先人達は、さびれゆくものの中に、美しさと無常の心を養ってきた。」(「きごさい歳時記」)

(例句)

一時雨礫や降て小石川 芭蕉「江戸広小路」

行雲や犬の欠尿(かけばり)むらしぐれ 芭蕉「六百番俳諧発句合」

草枕犬も時雨るかよるのこゑ 芭蕉「甲子吟行」

この海に草鞋(わらんぢ)捨てん笠時雨 芭蕉「皺箱物語」

新わらの出そめて早き時雨哉 芭蕉「蕉翁句集」

「口切り」(くちきり)/初冬。「その年の新茶を葉のまま陶器の壺に入れ、口を封じて保存する。冬にその封を切り、茶臼でひいて茶をたてる。口切の茶事として客を招いてふるまう。もっとも晴れがましい茶会として、しつらいや装いに気を配る。」(「きごさい歳時記」)

(例句)

口切に堺の庭ぞなつかしき 芭蕉「深川」

口切のとまり客あり峰の坊 太祗「石の月」

口切りや湯気ただならぬ台所 蕪村「落日庵句集」

口切りの庵や寝て見るすみだ河 几董「井華集」

口切りや寺へ呼ばれて竹の奥 召波「春泥発句集」

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-27-4.html

「口切り茶事ご案内状」

https://ameblo.jp/koisuruchakai/entry-12650644272.html

「句意」は、「近くの、今戸箕輪の石川日向守の屋敷から、口切り茶事の案内状が届いた。折から、その茶事に相応しい時雨模様で、その茶事が行われる茶室の風情が、ありありと偲ばれてくる。」

歳暮

7-4 鷹の棲む山は霞むかとし樵

季語は、前書の「歳暮」を受けての「とし樵(年木樵)」(暮・仲冬)。「年内に、新しい年に使う薪を伐りだして来ること。伐り出した薪を年木といい、その山を年木山という。伐った木を里へ舟で運ぶこともあって、その舟は年木舟。薪は家裏などに積んで新年を迎えた。年用意のひとつである。」(「きごさい歳時記」)

「鷹」(三冬)も「霞」(冬霞=三冬)も季語だが、ここは、「鷹が住む冬霞で茫々とした深山」の意で、「とし樵(年木樵)」(暮・仲冬)の補完的な用例である。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-27-4.html

「樵夫蒔絵硯箱」(伝本阿弥光悦/江戸時代(17世紀)/一具 縦24.2㎝ 横23.0㎝ 総高10.1㎝/MOA美術館蔵)

https://www.moaart.or.jp/?collections=203

≪ 蓋の甲盛りを山形に高く作り、蓋と身の四隅を丸くとったいわゆる袋形の硯箱である。身の内部は、左側に銅製水滴と硯を嵌め込み、右側を筆置きとし、さらに右端には笄(こうがい)形に刳(く)った刀子入れを作る。蓋表には、黒漆の地に粗朶を背負い山路を下る樵夫を、鮑貝・鉛板を用いて大きく表す。蓋裏から身、さらには身の底にかけて、金の平(ひら)蒔絵の土坡(どは)に、同じく鮑貝・鉛板を用いてわらびやたんぽぽを連続的に表し、山路の小景を表現している。樵夫は、謡曲「志賀」に取材した大伴黒主を表したものと考えられる。樵夫の動きを意匠化した描写力や、わらび・たんぽぽを図様化した見事さには、光悦・宗達合作といわれる色紙や和歌巻の金銀泥(きんぎんでい)下絵と共通した趣きがみられる。また、鉛や貝の大胆な用い方や斬新な造形感覚からは、光悦という当代一流の意匠家が、この制作に深くかかわっていることが感じられる。原三渓旧蔵。≫

「句意」は、「この歳暮に、鷹の棲む冬霞で茫々とした深山に入り、年用意の薪の年木を切り出して、それを背負いながら、その深山から里へと向かっている。」

7-2 露霜に手を合(せ)たる紅葉哉

この前書の「駒宮如岡」と抱一の関係は不明だが、その追悼句であり、掲出句は、手の込んだ仕掛けのある句ではなく、「露霜」(晩秋)と「紅葉」(晩秋)との、「古歌」などを踏まえての「取り合わせ」の一句と解したい。

露霜の消やすき我が身老いぬともまた若反り君をし待たむ 『万葉集(巻12-3043)』

(露や霜のように消えやすいわが身ですが、たとえ老いてもまた若返り、あなた様を待とうと思います。)

https://manyoshu-japan.com/10535/

朝霜の消ぬべくのみや時なしに思ひわたらむ息の緒にして 『万葉集(巻12-3043)』

(朝霜はたやすく消えていくが、そのようにはかなく消えてゆくのみだろうかこの恋は。時を定めず恋い続けるだろう細々と。)

https://manyoshu-japan.com/10533/

こころとて人に見すべき色ぞなきただ露霜の結ぶのみにて<道元:傘松道栄>

(こころは元来無色、露霜も無色、色なき世界に色なきものが消滅するのみ)

https://suikan.seigasha.co.jp/mado54.htm

この抱一の句は、「露霜」(晩秋)と「紅葉」(晩秋)と、季語が二つの「季重なり」の句で、さらに、「句切れ」からすると、「二句切れ」(二句一章体)とも、「句切れなし」(一句一章体)の句とも取れる、独特の構成を有している句とも言える。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-27-4.html

「句切れ」(「ウィキペディア」)

露霜に・手を合(せ)たる/紅葉哉 (「二句切れ」)

露霜に・手を合(せ)たる・紅葉哉/ (「句切れなし」)

この中七の「手を合(せ)たる」というのは、追悼する作者(抱一)の所作で、これを、上記の「句切れなし」の句とすると、「紅葉が・手を合(せ)たる」と、やや、自然の流れのようには思われない。

また、季語の働きからすると、「二句切れ」でも、「句切れなし」でも、下五の「紅葉」が、主たる季語で、上五の「露霜」は、それを補完する、従たる季語ということになろう。

「句意」は、「『露霜』が一面を白覆っている。それは、忽然と亡くなった『駒宮如岡』が、姿を変えて現れたようにも思われる。しみじみと合掌し、在りし日の『駒宮如岡』を追悼する。眼を転ずれば、ことごとく、『紅葉』の世界である。」

箕輪石川矦(候)口切出し

給ふときゝて

7-3 軒にけふはこび手前の時雨哉

この前書の「箕輪石川矦(候)口切出し/給ふときゝて」は、『軽挙館句藻』に、「箕輪石川候日向守口切出し給ふときゝて」とあり、「伊勢亀山藩の第4代藩主・伊勢亀山藩石川家9代:『石川 総博(いしかわ ふさひろ)』(宝暦9年(1759)~文政2年(1819))」の「箕輪」の屋敷での「口切り茶事」関連の句ということになる。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-27-4.html

「今戸箕輪・石川日向守の屋敷(「池波正太郎「「鬼平犯科帳」の短編「五月闇」)

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/323360

掲出の句の季語は、「時雨」(初冬)。「冬の初め、降ったかと思うと晴れ、また降りだし、短時間で目まぐるしく変わる通り雨。この雨が徐々に自然界の色を消して行く。先人達は、さびれゆくものの中に、美しさと無常の心を養ってきた。」(「きごさい歳時記」)

(例句)

一時雨礫や降て小石川 芭蕉「江戸広小路」

行雲や犬の欠尿(かけばり)むらしぐれ 芭蕉「六百番俳諧発句合」

草枕犬も時雨るかよるのこゑ 芭蕉「甲子吟行」

この海に草鞋(わらんぢ)捨てん笠時雨 芭蕉「皺箱物語」

新わらの出そめて早き時雨哉 芭蕉「蕉翁句集」

「口切り」(くちきり)/初冬。「その年の新茶を葉のまま陶器の壺に入れ、口を封じて保存する。冬にその封を切り、茶臼でひいて茶をたてる。口切の茶事として客を招いてふるまう。もっとも晴れがましい茶会として、しつらいや装いに気を配る。」(「きごさい歳時記」)

(例句)

口切に堺の庭ぞなつかしき 芭蕉「深川」

口切のとまり客あり峰の坊 太祗「石の月」

口切りや湯気ただならぬ台所 蕪村「落日庵句集」

口切りの庵や寝て見るすみだ河 几董「井華集」

口切りや寺へ呼ばれて竹の奥 召波「春泥発句集」

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-27-4.html

「口切り茶事ご案内状」

https://ameblo.jp/koisuruchakai/entry-12650644272.html

「句意」は、「近くの、今戸箕輪の石川日向守の屋敷から、口切り茶事の案内状が届いた。折から、その茶事に相応しい時雨模様で、その茶事が行われる茶室の風情が、ありありと偲ばれてくる。」

歳暮

7-4 鷹の棲む山は霞むかとし樵

季語は、前書の「歳暮」を受けての「とし樵(年木樵)」(暮・仲冬)。「年内に、新しい年に使う薪を伐りだして来ること。伐り出した薪を年木といい、その山を年木山という。伐った木を里へ舟で運ぶこともあって、その舟は年木舟。薪は家裏などに積んで新年を迎えた。年用意のひとつである。」(「きごさい歳時記」)

「鷹」(三冬)も「霞」(冬霞=三冬)も季語だが、ここは、「鷹が住む冬霞で茫々とした深山」の意で、「とし樵(年木樵)」(暮・仲冬)の補完的な用例である。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/08/7-27-4.html

「樵夫蒔絵硯箱」(伝本阿弥光悦/江戸時代(17世紀)/一具 縦24.2㎝ 横23.0㎝ 総高10.1㎝/MOA美術館蔵)

https://www.moaart.or.jp/?collections=203

≪ 蓋の甲盛りを山形に高く作り、蓋と身の四隅を丸くとったいわゆる袋形の硯箱である。身の内部は、左側に銅製水滴と硯を嵌め込み、右側を筆置きとし、さらに右端には笄(こうがい)形に刳(く)った刀子入れを作る。蓋表には、黒漆の地に粗朶を背負い山路を下る樵夫を、鮑貝・鉛板を用いて大きく表す。蓋裏から身、さらには身の底にかけて、金の平(ひら)蒔絵の土坡(どは)に、同じく鮑貝・鉛板を用いてわらびやたんぽぽを連続的に表し、山路の小景を表現している。樵夫は、謡曲「志賀」に取材した大伴黒主を表したものと考えられる。樵夫の動きを意匠化した描写力や、わらび・たんぽぽを図様化した見事さには、光悦・宗達合作といわれる色紙や和歌巻の金銀泥(きんぎんでい)下絵と共通した趣きがみられる。また、鉛や貝の大胆な用い方や斬新な造形感覚からは、光悦という当代一流の意匠家が、この制作に深くかかわっていることが感じられる。原三渓旧蔵。≫

「句意」は、「この歳暮に、鷹の棲む冬霞で茫々とした深山に入り、年用意の薪の年木を切り出して、それを背負いながら、その深山から里へと向かっている。」

タグ:第七 かみきぬた

第七 かみきぬた [第七 かみきぬた]

7-1 百舌のなく木末は昏て十三夜

季語=百舌=鵙(もず)・三秋

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2229#:~:text=%E9%B5%99%E3%81%AF%E7%A7%8B%E3%80%81%E6%9C%A8%E3%81%AE,%E6%99%B4%E3%80%8D%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%A8%E7%94%A8%E3%81%84%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82

【子季語】 百舌鳥、伯労鳥、鵙日和、鵙の晴、鵙猛る、鵙の声、鵙の高音

【解説】 鵙は秋、木のてっぺんなどでキーイッ、キーイッと鋭い声で鳴く。小鳥ながら肉

食。その声が澄んだ秋の大気と通ずるので「鵙日和」「鵙の晴」などと用いられる。

【来歴】 『花火草』(寛永13年、1636年)に所出。

【文学での言及】

秋の野の尾花が末に鳴く百舌鳥の声聞くらむか片侍つ吾妹 作者不詳『万葉集』

春されば百舌鳥草潜き見えずとも吾は見遣らむ君が辺りをば 作者不詳『万葉集』

頼めこし野辺の道芝夏深しいづくなるらむ鵙の草ぐき 藤原俊成『千載集』

【例句】

百舌鳥なくや入日さし込む女松原 凡兆「猿蓑」

鵙啼て一霜をまつ晩田哉 浪化「柿表紙」

草茎を失ふ百舌鳥の高音かな 蕪村「新五子稿」

漆掻くあたまのうへや鵙のこゑ 白雄「白雄句集」

鵙の来て一荒れ見ゆる野山かな 蓼太「蓼太句集」

日のさして鵙の贄見る葉裏かな 闌更「半化坊発句集」

鵙の声かんにん袋破れたか 一茶「七番日記」

※十三夜=後の月(晩秋)

https://kigosai.sub.jp/?s=%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%A4%9C&x=0&y=0

【子季語】 十三夜、名残の月、月の名残、二夜の月、豆名月、栗名月、女名月、後の今宵

【関連季語】 名月

【解説】 旧暦九月十三夜の月。八月十五夜は望月を愛でるが、秋もいよいよ深まったこの夜は、満月の二夜前の欠けた月を愛でる。この秋最後の月であることから名残の月、また豆や栗を供物とすることから豆名月、栗名月ともいう。

【来歴】 『俳諧初学抄』(寛永18年、1641年)に所出。

【文学での言及】

九月十三日夜、閑かに月見るといへることをよめる

すみのぼる心やそらをはらふらむ雲の塵ゐぬ秋の夜の月 源俊頼『金葉集」

【例句】

木曾の痩せもまだなほらぬに後の月 芭蕉「笈日記」

三井寺に緞子の夜着や後の月 蕪村「夜半叟句集」

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/blog-post.html

「日本堤・隅田堤による狭窄部と遊水池」(国交省荒川下流河川事務所発行『都市を往く・荒川下流』より)

https://meishozu.com/edo2/TCGC50A-6-17-47.html

【◎[山谷堀]

東京都小平市に源を発し、練馬区・板橋区を東へ流れて北区堀船で隅田川に合流する石神井川の現・北区飛鳥山の麓には「王子の大堰」と云われる石堰が明暦二年(1656)以前に造られ、北区・荒川区・台東区の水田への灌漑用水を得ていた。灌漑用水の一つに「下郷二十三か村用水」があり、田端・西ケ原・中里を経て荒川・台東区に流れた。水路の最終部では三ノ輪・龍泉寺・千束・橋場・山谷・今戸村を経て、隅田川に注いだ。吉原大門辺りからの下流部は「山谷堀」と呼ばれている。

三ノ輪と今戸の中間辺りに吉原があったため、水路を利用する吉原への遊客は隅田川から今戸を経て猪牙舟で堀を上った。堀には今戸橋、聖天橋、吉野橋、正法寺橋、山谷堀橋、紙洗橋、地方〔じかた〕橋、日本堤橋と9つの橋が架かっていた。

◎[日本堤]

『江戸名所図会』本文の「日本堤」の項には、「聖天町より箕輪に至る。その間凡そ拾三町程(凡そ1400m)の長堤なり。(俗に八町縄手と云ふ。-山谷橋ともいった吉野橋から吉原大門辺りまでが八丁であった。)(中略)

日本堤は、高さ10尺(3m)、馬踏4間(7.2m)程だった。明暦三年(1657)に、浅草聖天町~三ノ輪のほぼ中間に吉原が移転してきてからは、吉原への通い路として往来が盛んであった。隅田堤は十六世紀後期の築造といわれている。 】

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/blog-post.html

広重・『絵本江戸土産』「日本堤・山谷」/注記に「聖天町の末より千住にいたる長堤なり。所々見どころ多しといへども、なかんづく吉原大門入口の辺より見渡せば、茫々たる広野にして、遙かに小塚原の地蔵を見る。雪の日に絶景なり。」とある。

https://meishozu.com/edo2/TCGC50A-6-17-47.html

「句意」(その周辺)

抱一は、文化二年(一八〇五)、四十五歳時に、「浅草寺の弁天池」辺りに転居し、「第六

潮の音」をスタートとして、その年末に、「山谷の紙洗橋」付近に転居し、「第七 紙(かみ)きぬた」が開始されたと記されている(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)。

この「第七 紙(かみ)きぬた」は、「かみきぬた」そして「帋(かみ)きぬた」と、その『軽挙館句藻』では、その微妙な「紙・かみ・帋」と用字の使い分けをしながら、文化五年(一八〇八)、四十八歳時頃までの句作を書き留めているようである(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)。

そして、この「第七 かみきぬた・紙きぬた・帋(かみ)きぬた」の由来は、その頃の転居先の、「山谷(堀)の紙洗橋」(吉原に通ずる日本堤に沿って流れる山谷堀に架かる小さな橋))にあるだろうとされている(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)。

この「紙洗橋近くの新鳥越」に、享和三年(一八〇三)、抱一、四十三年時頃に開店した「料亭八百善」(『江戸流行料理通』初編を文化五年に出版。太田南畝、亀田鵬斎が序、酒井抱一、葛飾北斎が挿図を寄せている)がある(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/blog-post.html

歌川広重『江戸高名会亭尽』「山谷 八百善」(「ウィキペディア」)

【 享保年間に浅草山谷で創業[1][2]して以来、栄枯盛衰を繰り返す。もともとは八百屋だったが、周囲に寺が多かったことから料理の仕出しを始め、次第に料理屋として評判を取るようになった。

文政期の四代目の当主栗山善四郎は、多才多趣味で当世一流の文人墨客との交流が深く、狂歌、絵師、戯作家の大田南畝(蜀山人)に「詩は五山 役者は杜若 傾はかの 芸者は小萬 料理八百善」と言わしめた。また、八百善が文政五年に刊行した『江戸流行料理通』は当時の料理テキストとも言うべきものだが、蜀山人・鵬斎(亀田鵬斎)が序文を寄せ、谷文晁、葛飾北斎らが挿画を描いて評判になり、江戸土産としても人気を博した。】(「ウィキペディア」)

句意は、「吉原の『大文字屋』(大文字屋市兵衛)、そして、その別邸近くの『千束の料亭・田川屋(駐春亭)』(駐春亭右衛門)、それに続く、この『紙洗橋の料亭・八百善』(八百善善四郎)と、折りから、この晩秋を告げるような『百舌(もず)』が鳴いている。その鳴いている『木末(梢)』は、夕闇が迫って、もう、真っ暗闇と化してきた。さて、今日は、『大文字屋市兵衛』のねぐらか、それとも、『駐春亭右衛門』、それよりも、『八百善善四郎』のところとかと、ついつい、「十六夜(いざよい)」していると、その真っ暗闇の天に、何と、この晩秋の最後の名月の『後の月』が姿を現したことよ。」

(参考)「酒井抱一と『八百善善四郎』周辺

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-01-25

『江戸流行料理通大全』p29 「食卓を囲む文人たち」

【上記は、文政五年(一八二二)に刊行された『江戸流行料理通大全』(栗山善四郎編著)の中からの抜粋である。ここに出てくる人物は、右から、「大田南畝(蜀山人)・亀田鵬斎・酒井抱一(?)か鍬形蕙斎(?)・大窪詩仏」で、中央手前の坊主頭は、酒井抱一ともいわれていたが、その羽織の紋所(立三橘)から、この挿絵の作者の「鍬形蕙斎(くわがたけいさい)」のようである(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収「江戸の文人交友録(武田庸二郎稿))。

この「グルメ紹介本」は、当時、山谷にあった高級料亭「八百善」の主人・栗山善四郎が刊行したものである。酒井抱一は、表紙見返し頁(P2)に「蛤図」と「茸・山葵図」(P45)などを描いている。「序」(p2・3・4・5)は、亀田鵬斎の漢文のもので、さらに、谷文晁が、「白菜図」(P5)などを描いている(補記一のとおり)。

ここに登場する「下谷の三幅対」と称された、年齢順にして、「亀田鵬斎・酒井抱一・谷文晁」とは、これは、まさしく、「江戸の三幅対」の言葉を呈したい位の、まさしく、切っも切れない、「江戸時代(三百年)」の、その「江戸(東京)」を代表する、「三幅対」の、それを象徴する「交友関係」であったという思いを深くする。

その「江戸の三幅対」の、「江戸(江戸時代・江戸=東京)」の、その「江戸」に焦点を当てると、その中心に位置するのが、上記に掲げた「食卓を囲む文人たち」の、その長老格の「亀田鵬斎」ということに思い知るのである。

しかも、この「鵬斎」は、抱一にとっては、無二の「画・俳」友である、「建部巣兆」の義理の兄にも当たるのである。

上記の、『江戸流行料理通大全』の、上記の挿絵の、その中心に位置する「亀田鵬斎」とは、「鵬斎・抱一・文晃」の、いわゆる、「江戸」(東京)の「下谷」(「吉原」界隈の下谷)の、その「下谷の三幅対」と云われ、その三幅対の真ん中に位置する、その中心的な最長老の人物が、亀田鵬斎なのである。

そして、この三人(「下谷の三幅対」)は、それぞれ、「江戸の大儒者(学者)・亀田鵬斎」、「江戸南画の大成者・谷文晁」、そして、「江戸琳派の創始者・酒井抱一」と、その頭に「江戸」の二字が冠するのに、最も相応しい人物のように思われるのである。

これらの、江戸の文人墨客を代表する「鵬斎・抱一・文晁」が活躍した時代というのは、それ以前の、ごく限られた階層(公家・武家など)の独占物であった「芸術」(詩・書・画など)を、四民(士農工商)が共用するようになった時代ということを意味しよう。

それはまた、「詩・書・画など」を「生業(なりわい)」とする職業的文人・墨客が出現したということを意味しよう。さらに、それらは、流れ者が吹き溜まりのように集中して来る、当時の「江戸」(東京)にあっては、能力があれば、誰でもが温かく受け入れられ、その才能を伸ばし、そして、惜しみない援助の手が差し伸べられた、そのような環境下が助成されていたと言っても過言ではなかろう。

さらに換言するならば、「士農工商」の身分に拘泥することもなく、いわゆる「農工商」の庶民層が、その時代の、それを象徴する「芸術・文化」の担い手として、その第一線に登場して来たということを意味しよう。

すなわち、「江戸(東京)時代」以前の、綿々と続いていた、京都を中心とする、「公家の芸術・文化」、それに拮抗しての全国各地で芽生えた「武家の芸術・文化」が、得体の知れない「江戸(東京)」の、得体の知れない「庶民(市民)の芸術・文化」に様変わりして行ったということを意味しょう。

抱一の「略年譜」(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収)の「享和二年(一八〇二)四十二歳」に、「亀田鵬斎、谷文晁とともに、常陸の若芝金龍寺に出かけ、蘇東坡像を見る」とある。

この年譜の背後には大きな時代の変革の嵐が押し寄せていた。それは、遡って、天明七年(一七八七)、徳川家斉が第十一代将軍となり、松平定信が老中に就任し、いわゆる、「寛政の大改革」が始まり、幕府大名旗本に三年の倹約令が発せられると、大きな変革の流れであったのである。

寛政三年(一七九一)、抱一と同年齢の朋友、戯作者・山東京伝(浮世絵師・北尾政演)は、洒落本三作が禁令を犯したという理由で筆禍を受け、手鎖五十日の処分を受ける。この時に、山東京伝らの黄表紙・洒落本、喜多川歌麿や東洲斎写楽の浮世絵などの出版で知られる。「蔦重」こと蔦屋重三郎も過料に処せられ、財産半分が没収され、寛政九年(一七九七)には、その四十八年の生涯を閉じている。

この蔦屋重三郎が没した寛政九年(一七九七)、抱一、三十七最の時が、抱一に取って、大きな節目の年であった。その十月十八日、西本願寺第十八世文如の弟子となり、出家し、「等覚院文詮暉真」の法名を名乗り、以後、「抱一上人」と仰がれることになる。

しかし、この抱一の出家の背後には、抱一の甥の姫路藩主、酒井忠道が弟の忠光を養嗣子に迎えるという幕府の許可とセットになっており、抱一は、酒井家を実質的に切り捨てられるという、その「酒井家」離脱を意味するものなのであろう。

この時に、抱一は、柿本人麻呂の和歌「世の中をうしといひてもいづこにか身をばかくさん山なしの花」を踏まえての、「遯入(のがれい)る山ありの実の天窓(あたま)かな」(句稿『椎の木陰』)との、その出家を受け入れる諦めにも似た一句を詠んでいる。そして、この句は、抱一の自撰句集『屠龍之技』では、「遯(のが)るべき山ありの実の天窓(あたま)かな」と、自らの意思で出家をしたように、断定的な句形で所収され、それが最終稿となっている。これらのことを踏まえると、抱一の出家というのは、抱一に取っては、不本意な、鬱積した諸事情があったことを、この一句に託していねかのように思われる。

これらのことと、いわゆる、時の老中・松平定信の「寛政の改革」とを直接的に結びつけることは極めて危険なことであるが、亀田鵬斎の場合は、幕府正学となった朱子学以外の学問を排斥するところの、いわゆる「寛政異学の禁」の発布により、「異学の五鬼」(亀田鵬斎・山本北山・冢田大峯・豊島豊洲・市川鶴鳴)の一人として目され、その門下生が殆ど離散するという、その現実的な一面を見逃すことも出来ないであろう。

この亀田鵬斎、そして、その義弟の建部巣兆と酒井抱一との交友関係は、この三人の生涯にわたって密なるものがあった。抱一の「画」に、漢詩・漢文の「書」の賛は、鵬斎のものが圧倒的に多い。そして、抱一の「画」に、和歌・和文の「書」は、抱一が見出した、橘千蔭と、この二人の「賛」は、抱一の「画」の一つの特色ともなっている。

そして、この橘千蔭も、鵬斎と同じように、寛政の改革により、その賀茂真淵の国学との関係からか、不運な立場に追い込まれていて、抱一は、鵬斎と千蔭とを、自己の「画」の「賛」者としていることは、やはり、その根っ子には、「寛政の改革」への、反権力、反権威への、抱一ならでは、一つのメッセージが込められているようにも思われる。

しかし、抱一は、出家して酒井家を離脱しても、徳川家三河恩顧の重臣の譜代大名の酒井雅樂頭家に連なる一員であることは、いささかの変わりもない。その酒井雅樂頭家が、時の権力・権威の象徴である、老中首座に就いた松平定信の、いわゆる厳しい風俗統制の「寛政の改革」に、面と向かって異を唱えることは、決して許されることではなかったであろう。】

季語=百舌=鵙(もず)・三秋

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2229#:~:text=%E9%B5%99%E3%81%AF%E7%A7%8B%E3%80%81%E6%9C%A8%E3%81%AE,%E6%99%B4%E3%80%8D%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%A8%E7%94%A8%E3%81%84%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82

【子季語】 百舌鳥、伯労鳥、鵙日和、鵙の晴、鵙猛る、鵙の声、鵙の高音

【解説】 鵙は秋、木のてっぺんなどでキーイッ、キーイッと鋭い声で鳴く。小鳥ながら肉

食。その声が澄んだ秋の大気と通ずるので「鵙日和」「鵙の晴」などと用いられる。

【来歴】 『花火草』(寛永13年、1636年)に所出。

【文学での言及】

秋の野の尾花が末に鳴く百舌鳥の声聞くらむか片侍つ吾妹 作者不詳『万葉集』

春されば百舌鳥草潜き見えずとも吾は見遣らむ君が辺りをば 作者不詳『万葉集』

頼めこし野辺の道芝夏深しいづくなるらむ鵙の草ぐき 藤原俊成『千載集』

【例句】

百舌鳥なくや入日さし込む女松原 凡兆「猿蓑」

鵙啼て一霜をまつ晩田哉 浪化「柿表紙」

草茎を失ふ百舌鳥の高音かな 蕪村「新五子稿」

漆掻くあたまのうへや鵙のこゑ 白雄「白雄句集」

鵙の来て一荒れ見ゆる野山かな 蓼太「蓼太句集」

日のさして鵙の贄見る葉裏かな 闌更「半化坊発句集」

鵙の声かんにん袋破れたか 一茶「七番日記」

※十三夜=後の月(晩秋)

https://kigosai.sub.jp/?s=%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%A4%9C&x=0&y=0

【子季語】 十三夜、名残の月、月の名残、二夜の月、豆名月、栗名月、女名月、後の今宵

【関連季語】 名月

【解説】 旧暦九月十三夜の月。八月十五夜は望月を愛でるが、秋もいよいよ深まったこの夜は、満月の二夜前の欠けた月を愛でる。この秋最後の月であることから名残の月、また豆や栗を供物とすることから豆名月、栗名月ともいう。

【来歴】 『俳諧初学抄』(寛永18年、1641年)に所出。

【文学での言及】

九月十三日夜、閑かに月見るといへることをよめる

すみのぼる心やそらをはらふらむ雲の塵ゐぬ秋の夜の月 源俊頼『金葉集」

【例句】

木曾の痩せもまだなほらぬに後の月 芭蕉「笈日記」

三井寺に緞子の夜着や後の月 蕪村「夜半叟句集」

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/blog-post.html

「日本堤・隅田堤による狭窄部と遊水池」(国交省荒川下流河川事務所発行『都市を往く・荒川下流』より)

https://meishozu.com/edo2/TCGC50A-6-17-47.html

【◎[山谷堀]

東京都小平市に源を発し、練馬区・板橋区を東へ流れて北区堀船で隅田川に合流する石神井川の現・北区飛鳥山の麓には「王子の大堰」と云われる石堰が明暦二年(1656)以前に造られ、北区・荒川区・台東区の水田への灌漑用水を得ていた。灌漑用水の一つに「下郷二十三か村用水」があり、田端・西ケ原・中里を経て荒川・台東区に流れた。水路の最終部では三ノ輪・龍泉寺・千束・橋場・山谷・今戸村を経て、隅田川に注いだ。吉原大門辺りからの下流部は「山谷堀」と呼ばれている。

三ノ輪と今戸の中間辺りに吉原があったため、水路を利用する吉原への遊客は隅田川から今戸を経て猪牙舟で堀を上った。堀には今戸橋、聖天橋、吉野橋、正法寺橋、山谷堀橋、紙洗橋、地方〔じかた〕橋、日本堤橋と9つの橋が架かっていた。

◎[日本堤]

『江戸名所図会』本文の「日本堤」の項には、「聖天町より箕輪に至る。その間凡そ拾三町程(凡そ1400m)の長堤なり。(俗に八町縄手と云ふ。-山谷橋ともいった吉野橋から吉原大門辺りまでが八丁であった。)(中略)

日本堤は、高さ10尺(3m)、馬踏4間(7.2m)程だった。明暦三年(1657)に、浅草聖天町~三ノ輪のほぼ中間に吉原が移転してきてからは、吉原への通い路として往来が盛んであった。隅田堤は十六世紀後期の築造といわれている。 】

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/blog-post.html

広重・『絵本江戸土産』「日本堤・山谷」/注記に「聖天町の末より千住にいたる長堤なり。所々見どころ多しといへども、なかんづく吉原大門入口の辺より見渡せば、茫々たる広野にして、遙かに小塚原の地蔵を見る。雪の日に絶景なり。」とある。

https://meishozu.com/edo2/TCGC50A-6-17-47.html

「句意」(その周辺)

抱一は、文化二年(一八〇五)、四十五歳時に、「浅草寺の弁天池」辺りに転居し、「第六

潮の音」をスタートとして、その年末に、「山谷の紙洗橋」付近に転居し、「第七 紙(かみ)きぬた」が開始されたと記されている(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)。

この「第七 紙(かみ)きぬた」は、「かみきぬた」そして「帋(かみ)きぬた」と、その『軽挙館句藻』では、その微妙な「紙・かみ・帋」と用字の使い分けをしながら、文化五年(一八〇八)、四十八歳時頃までの句作を書き留めているようである(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)。

そして、この「第七 かみきぬた・紙きぬた・帋(かみ)きぬた」の由来は、その頃の転居先の、「山谷(堀)の紙洗橋」(吉原に通ずる日本堤に沿って流れる山谷堀に架かる小さな橋))にあるだろうとされている(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)。

この「紙洗橋近くの新鳥越」に、享和三年(一八〇三)、抱一、四十三年時頃に開店した「料亭八百善」(『江戸流行料理通』初編を文化五年に出版。太田南畝、亀田鵬斎が序、酒井抱一、葛飾北斎が挿図を寄せている)がある(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/blog-post.html

歌川広重『江戸高名会亭尽』「山谷 八百善」(「ウィキペディア」)

【 享保年間に浅草山谷で創業[1][2]して以来、栄枯盛衰を繰り返す。もともとは八百屋だったが、周囲に寺が多かったことから料理の仕出しを始め、次第に料理屋として評判を取るようになった。

文政期の四代目の当主栗山善四郎は、多才多趣味で当世一流の文人墨客との交流が深く、狂歌、絵師、戯作家の大田南畝(蜀山人)に「詩は五山 役者は杜若 傾はかの 芸者は小萬 料理八百善」と言わしめた。また、八百善が文政五年に刊行した『江戸流行料理通』は当時の料理テキストとも言うべきものだが、蜀山人・鵬斎(亀田鵬斎)が序文を寄せ、谷文晁、葛飾北斎らが挿画を描いて評判になり、江戸土産としても人気を博した。】(「ウィキペディア」)

句意は、「吉原の『大文字屋』(大文字屋市兵衛)、そして、その別邸近くの『千束の料亭・田川屋(駐春亭)』(駐春亭右衛門)、それに続く、この『紙洗橋の料亭・八百善』(八百善善四郎)と、折りから、この晩秋を告げるような『百舌(もず)』が鳴いている。その鳴いている『木末(梢)』は、夕闇が迫って、もう、真っ暗闇と化してきた。さて、今日は、『大文字屋市兵衛』のねぐらか、それとも、『駐春亭右衛門』、それよりも、『八百善善四郎』のところとかと、ついつい、「十六夜(いざよい)」していると、その真っ暗闇の天に、何と、この晩秋の最後の名月の『後の月』が姿を現したことよ。」

(参考)「酒井抱一と『八百善善四郎』周辺

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-01-25

『江戸流行料理通大全』p29 「食卓を囲む文人たち」

【上記は、文政五年(一八二二)に刊行された『江戸流行料理通大全』(栗山善四郎編著)の中からの抜粋である。ここに出てくる人物は、右から、「大田南畝(蜀山人)・亀田鵬斎・酒井抱一(?)か鍬形蕙斎(?)・大窪詩仏」で、中央手前の坊主頭は、酒井抱一ともいわれていたが、その羽織の紋所(立三橘)から、この挿絵の作者の「鍬形蕙斎(くわがたけいさい)」のようである(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収「江戸の文人交友録(武田庸二郎稿))。

この「グルメ紹介本」は、当時、山谷にあった高級料亭「八百善」の主人・栗山善四郎が刊行したものである。酒井抱一は、表紙見返し頁(P2)に「蛤図」と「茸・山葵図」(P45)などを描いている。「序」(p2・3・4・5)は、亀田鵬斎の漢文のもので、さらに、谷文晁が、「白菜図」(P5)などを描いている(補記一のとおり)。

ここに登場する「下谷の三幅対」と称された、年齢順にして、「亀田鵬斎・酒井抱一・谷文晁」とは、これは、まさしく、「江戸の三幅対」の言葉を呈したい位の、まさしく、切っも切れない、「江戸時代(三百年)」の、その「江戸(東京)」を代表する、「三幅対」の、それを象徴する「交友関係」であったという思いを深くする。

その「江戸の三幅対」の、「江戸(江戸時代・江戸=東京)」の、その「江戸」に焦点を当てると、その中心に位置するのが、上記に掲げた「食卓を囲む文人たち」の、その長老格の「亀田鵬斎」ということに思い知るのである。

しかも、この「鵬斎」は、抱一にとっては、無二の「画・俳」友である、「建部巣兆」の義理の兄にも当たるのである。

上記の、『江戸流行料理通大全』の、上記の挿絵の、その中心に位置する「亀田鵬斎」とは、「鵬斎・抱一・文晃」の、いわゆる、「江戸」(東京)の「下谷」(「吉原」界隈の下谷)の、その「下谷の三幅対」と云われ、その三幅対の真ん中に位置する、その中心的な最長老の人物が、亀田鵬斎なのである。

そして、この三人(「下谷の三幅対」)は、それぞれ、「江戸の大儒者(学者)・亀田鵬斎」、「江戸南画の大成者・谷文晁」、そして、「江戸琳派の創始者・酒井抱一」と、その頭に「江戸」の二字が冠するのに、最も相応しい人物のように思われるのである。

これらの、江戸の文人墨客を代表する「鵬斎・抱一・文晁」が活躍した時代というのは、それ以前の、ごく限られた階層(公家・武家など)の独占物であった「芸術」(詩・書・画など)を、四民(士農工商)が共用するようになった時代ということを意味しよう。

それはまた、「詩・書・画など」を「生業(なりわい)」とする職業的文人・墨客が出現したということを意味しよう。さらに、それらは、流れ者が吹き溜まりのように集中して来る、当時の「江戸」(東京)にあっては、能力があれば、誰でもが温かく受け入れられ、その才能を伸ばし、そして、惜しみない援助の手が差し伸べられた、そのような環境下が助成されていたと言っても過言ではなかろう。

さらに換言するならば、「士農工商」の身分に拘泥することもなく、いわゆる「農工商」の庶民層が、その時代の、それを象徴する「芸術・文化」の担い手として、その第一線に登場して来たということを意味しよう。

すなわち、「江戸(東京)時代」以前の、綿々と続いていた、京都を中心とする、「公家の芸術・文化」、それに拮抗しての全国各地で芽生えた「武家の芸術・文化」が、得体の知れない「江戸(東京)」の、得体の知れない「庶民(市民)の芸術・文化」に様変わりして行ったということを意味しょう。

抱一の「略年譜」(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収)の「享和二年(一八〇二)四十二歳」に、「亀田鵬斎、谷文晁とともに、常陸の若芝金龍寺に出かけ、蘇東坡像を見る」とある。

この年譜の背後には大きな時代の変革の嵐が押し寄せていた。それは、遡って、天明七年(一七八七)、徳川家斉が第十一代将軍となり、松平定信が老中に就任し、いわゆる、「寛政の大改革」が始まり、幕府大名旗本に三年の倹約令が発せられると、大きな変革の流れであったのである。

寛政三年(一七九一)、抱一と同年齢の朋友、戯作者・山東京伝(浮世絵師・北尾政演)は、洒落本三作が禁令を犯したという理由で筆禍を受け、手鎖五十日の処分を受ける。この時に、山東京伝らの黄表紙・洒落本、喜多川歌麿や東洲斎写楽の浮世絵などの出版で知られる。「蔦重」こと蔦屋重三郎も過料に処せられ、財産半分が没収され、寛政九年(一七九七)には、その四十八年の生涯を閉じている。

この蔦屋重三郎が没した寛政九年(一七九七)、抱一、三十七最の時が、抱一に取って、大きな節目の年であった。その十月十八日、西本願寺第十八世文如の弟子となり、出家し、「等覚院文詮暉真」の法名を名乗り、以後、「抱一上人」と仰がれることになる。

しかし、この抱一の出家の背後には、抱一の甥の姫路藩主、酒井忠道が弟の忠光を養嗣子に迎えるという幕府の許可とセットになっており、抱一は、酒井家を実質的に切り捨てられるという、その「酒井家」離脱を意味するものなのであろう。

この時に、抱一は、柿本人麻呂の和歌「世の中をうしといひてもいづこにか身をばかくさん山なしの花」を踏まえての、「遯入(のがれい)る山ありの実の天窓(あたま)かな」(句稿『椎の木陰』)との、その出家を受け入れる諦めにも似た一句を詠んでいる。そして、この句は、抱一の自撰句集『屠龍之技』では、「遯(のが)るべき山ありの実の天窓(あたま)かな」と、自らの意思で出家をしたように、断定的な句形で所収され、それが最終稿となっている。これらのことを踏まえると、抱一の出家というのは、抱一に取っては、不本意な、鬱積した諸事情があったことを、この一句に託していねかのように思われる。

これらのことと、いわゆる、時の老中・松平定信の「寛政の改革」とを直接的に結びつけることは極めて危険なことであるが、亀田鵬斎の場合は、幕府正学となった朱子学以外の学問を排斥するところの、いわゆる「寛政異学の禁」の発布により、「異学の五鬼」(亀田鵬斎・山本北山・冢田大峯・豊島豊洲・市川鶴鳴)の一人として目され、その門下生が殆ど離散するという、その現実的な一面を見逃すことも出来ないであろう。

この亀田鵬斎、そして、その義弟の建部巣兆と酒井抱一との交友関係は、この三人の生涯にわたって密なるものがあった。抱一の「画」に、漢詩・漢文の「書」の賛は、鵬斎のものが圧倒的に多い。そして、抱一の「画」に、和歌・和文の「書」は、抱一が見出した、橘千蔭と、この二人の「賛」は、抱一の「画」の一つの特色ともなっている。

そして、この橘千蔭も、鵬斎と同じように、寛政の改革により、その賀茂真淵の国学との関係からか、不運な立場に追い込まれていて、抱一は、鵬斎と千蔭とを、自己の「画」の「賛」者としていることは、やはり、その根っ子には、「寛政の改革」への、反権力、反権威への、抱一ならでは、一つのメッセージが込められているようにも思われる。

しかし、抱一は、出家して酒井家を離脱しても、徳川家三河恩顧の重臣の譜代大名の酒井雅樂頭家に連なる一員であることは、いささかの変わりもない。その酒井雅樂頭家が、時の権力・権威の象徴である、老中首座に就いた松平定信の、いわゆる厳しい風俗統制の「寛政の改革」に、面と向かって異を唱えることは、決して許されることではなかったであろう。】

第七 かみきぬた(その一) [第七 かみきぬた]

第七 かみきぬた(その一)

墨子悲絲

そめやすき人の心やいとざくら (第七 かみきぬた)

抱一画集『鶯邨画譜』所収「糸桜と短冊図」(「早稲田大学図書館」蔵)

この『鶯邨画譜』所収「糸桜と短冊図」の「短冊」に書かれている句は、抱一句集『屠龍之技』に、次のように前書きを付して収載されている。

墨子悲絲

そめやすき人の心やいとざくら

これは、抱一(俳号・屠龍)が師筋に仰いでいる其角流の「謎句」的な句作りである。そして、抱一に負けず劣らずの其角好きの蕪村にも、次の一句がある。

恋さまざま願ひの糸も白きより (蕪村 安永六年、一七㈦七、六十二歳)

この蕪村の句の季語は「願ひの糸」(七夕の、願いを祈る五色の糸)である。句意は、「七夕の宵に、女子たちが、さまざまな願い事を五色の糸に託しているが、今は無垢の白い糸も、やがて様々な恋模様を経て、一つのいる色に染め上げて行くことだろう。そのことを中国の墨子さんは嘆じているが、恋も人生も、その定めにあがなうことはできないであろう」というようなことであろう。

蕪村には、もう一句ある。

梅遠近(おちこち)南(みんなみ)すべく北(きた)すべく

(蕪村 安永六年、一七㈦七、六十二歳)

「梅遠近(おちこち)」の「チ音」、「南(みんなみ)すべく北(きた)すべく」の「ク音」と、リズムの良い句である。句意は、「梅の花が近くにも遠くにも咲いている。さい、南の道を行こうか、それとも、北の道を行こうか、ほとほと困ってしまう。そのことを中国の揚子さんは嘆じているが、そういう逡巡もまた、人間の定めのようなもので、それにあがなうことはできないであろう」というようなことになろう。

この蕪村の二句は、中国の古典の『蒙求(もうぎゅう)』に出て来る、「墨子悲絲(ぼくしひし)」、「楊朱泣岐(ようしゅきゅうき)」という故事に由来があるものである。

淮南子曰 (えなんじにいわく)

楊子見逵路而哭之(ようしきろをみてこれをこくす)

為其可以南可以北(そのもってみなみにすべく、もってきたにすべきがなり)

墨子見練絲而泣之(ぼくしれんしをみてこれをなく)

為其可以黄可以黒(そのもってきにすべく、もってくろにすべきがなり)

高誘曰(こういういわく)

憫其本同而末異(きほんおなじくして、すえことなるをあわれむなり)

蕪村は、享保元年(一七一六)の生まれ、抱一は、宝暦十一年(一七六一)の生まれ、蕪村が四十五歳年長である。抱一の俳諧の師の馬場存義は、元禄十六年(一七〇三)生まれ、蕪村の俳諧の師の早野巴人は、延宝四年(一六七六)生まれで、巴人が亡くなった後の、実質的な巴人俳諧(夜半亭俳諧)の継承者は存義であった。

とすると、蕪村と抱一とは、その師筋・巴人、そして、存義を仲介として、極めて近い関係にある。すなわち、江戸時代中期の「画・俳」二道を究めた蕪村と、江戸時代後期の、これまた「画・俳」二道を究めた抱一とは、「其角・巴人・存義」を介して、こと「俳諧」の世界においては、同じ座の兄弟関係にあるということになろう。

ここまで来ると、冒頭の『鶯邨画譜』の「糸桜と短冊図」と、『屠龍之技』の「糸桜之句」については、もはや、付け加えるものもなかろう。

それよりも、抱一関連のもので「蕪村」に関するものは、まず目にすることは出来ないが、「画・俳」二道を究めた同門ともいうべき、「中興俳諧」と「日本南画」の旗手ともいうべき蕪村への、「中興俳諧(芭蕉復古俳諧)と其角俳諧(洒落・粋俳諧)との二道」と「江戸琳派(その創始者)」を目指している抱一の、一つのメッセージと解することも出来るのかも知れない。

(再掲) 「其角・巴人・存義・蕪村・抱一」の世界

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-22

酒井抱一筆「晋子肖像(夜光る画賛)」一幅 紙本墨画 六五・〇×二六・〇

「晋子とは其角のこと。抱一が文化三年の其角百回忌に描いた百幅のうちの一幅。新出作品。『夜光るうめのつぼみや貝の玉』(『類柑子』『五元集』)という其角の句に、略画体で其角の肖像を記した。左下には『晋子肖像百幅之弐』という印章が捺されている。書風はこの時期の抱一の書風と比較すると若干異なり、『光』など其角の奔放な書風に似せた気味がある。其角は先行する俳人肖像集で十徳という羽織や如意とともに表現されてきたが、本作はそれに倣いつつ、ユーモアを漂わせる。」(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収「抱一の俳諧(井田太郎稿)」)

抱一の「略年譜」(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収)の「安永六年(一七七七)十七歳」に、「六月一日、抱一元服、この頃、馬場存義に入門し俳諧をはじめる。九月十八日、忠以の長男忠道が出生し、抱一の仮養子願いが取り下げられる」とあり、浮世絵と共に、抱一は、早い時期から、俳諧の世界に足を踏み入れていたということになる。

この略年譜に出て来る馬場存義(一七〇三~一七八二)は、蕉門の筆頭格・宝井其角の江戸座の流れを継承する代表的な宗匠で、恐らく、俳号・銀鵝(ぎんが)、茶号・宗雅(しゅうが)を有する、第二代姫路藩主、第十六代雅楽頭、抱一の兄の酒井家の嫡男・忠以(ただざね)との縁に繋がる、謂わば、酒井家サロン・サークル・グループの一人であったのであろう。

この抱一と関係の深い存義(初号=康里、別号=李井庵・古来庵・有無庵等)は、蕪村の師の夜半亭一世(夜半亭宋阿)・早野巴人と深い関係にあり、両者は、其角門で、巴人は存義の、其角門の兄弟子という関係にある。

それだけではなく、この蕪村の師の巴人が没した後の「夜半亭俳諧」というのは、実質的に、この其角門の弟弟子にあたる存義が引き継いでいるという関係にある。

「月泉(げっせん)阿誰(あすい)ははじめ夜半亭の門人なりしが、宋阿いまそかりける時、阿誰・大済(たいさい)ふたりは余が社中たるべきことの約せしより、机下に遊ぶこと年あり、もとより、夜半亭とあが水魚のまじはりあつきがゆえなり。」(阿誰追善集『その人』の存義の「序文」、『人物叢書 与謝蕪村(田中善信編)』よりの抜粋)

上記は、夜半亭一世・早野巴人の遺句集『夜半亭保発句帖』を編んだ「阿誰・大済・雁宕」の、その編者の一人、阿誰・追善集『その人』に寄せた、当時の江戸座俳諧の代表的な宗匠・馬場存義その人の「序」文なのである。

(歌仙) 柳ちり (底本『反古ぶすま』 寛延三年以前の作と推定)

神無月はじめの頃ほひ、下野の国に執行して、

遊行柳とかいへる古木の陰(陰 )に

目前の景色を申出はべる

柳ちり清水かれ石ところどころ 蕪村

馬上の寒さ詩に吼(ほゆ)る月 李井(存義)

茶坊主を貰ふて帰る追出シに 百万(旨原)

(以下 略)

(歌仙) 思ふこと (底本『東風流』 宝暦元年以前の作と推定)

思ふことありや月見る細工人 宋阿(早野巴人)

声は満(みち)たり一寸の虫 春来(前田春来)

行く水に秋の三葉(みつば)を引捨(すて)て 大済(中村大済)

朝日夕日に森の八棟(やつむね) 蕪村(与謝蕪村)

居眠(ねむり)て和漢の才を息(いこ)ふらん 雁宕(砂岡雁宕)

出るかと待(まて)ば今米を炊(たく) 存義(馬場存義)

(以下略)

存義は、元禄十六年(一七〇三)の生まれ、蕪村は享保元年(一七一六)の生まれで、存義は、蕪村よりも十三歳年長である。しかし、この二人は、其角そして巴人に連なる俳人で、謂わば、存義は、蕪村の師の巴人の関係からすると、蕪村の兄弟子ということになろう。

そして、寛保二年(一七四二)、巴人が没した時、二十七歳であった蕪村は、結城の砂岡雁宕のもとに身を寄せるが、その前後には、上記のとおり、江戸座の宗匠の一人となっている存義と歌仙(連句)を巻く間柄であったのである。

(『寛保四年宇都宮歳旦帖(蕪村編著)』)

寛保四甲子/歳旦歳暮吟/追加春興句/野州宇都宮/渓霜蕪村輯

(「歳旦三つ物」)

いぶき山の御燈に古年の光をのこし、

かも川の水音にやや春を告げたり

鶏(とり)は羽(は)にはつねをうつの宮柱 宰鳥(蕪村の前号)

神馬(じんめ)しづかに春の白たへ 露鳩

谷水の泡だつかたは根芹にて 素玉

(中略)

名月の根分の芋も雑煮かな 嶺月

大黒舞の気にも子(ね)の味 宰鳥(蕪村の前号)

(中略)

宝引綱(ほうびきづな)もみる喰(くひ)の紅 露長

のどかさは又鉄槌(かなづち)の柄もぬけて 宰鳥(蕪村の前号)

(中略)

(「歳末」)

(前略)

水引も穂に出(いで)けりな衣(きぬ)くばり 宰鳥(蕪村の前号)

(「春興」)

梅が香や能(よき)瓶持(もち)て酒一斗 雁宕(結城)

(中略)

逃水(にげみづ)に羽をこく雉子の光哉 大済(下館)

(中略)

梅が香や画具(ゑのぐ)のはげる御所車 阿誰(関宿さか井)

(中略)

梅が香や隣の娘嫁(か)せし後 潭北(佐久山)

(後略)

(軸)

古庭に鶯啼(なき)ぬ日もすがら 蕪村(「蕪村」の改号)

(追加) (後略)

(追附) (前略)

四十のはるを迎(むかへ)て

七種(ななくさ)やはじめて老(おい)の寝覚より 存義

寛保四年(一七四四)、蕪村、二十九歳の時、結城の砂岡雁宕の娘婿である佐藤露鳩の後援を得て宇都宮で歳旦帖を出した。歳旦帖を出したということは俳諧宗匠として一人立ちをしたということである。

『寛保四年宇都宮歳旦帖』は、紙数九枚(十七頁)の片々たる小冊子であるが、蕪村が編集した最初の俳書であり、また、「蕪村」の号が初めて見える文献として重要な意味を持つ。

その表紙に記された、「寛保四甲子/歳旦歳暮吟/追加春興句/野州宇都宮/渓霜蕪村輯」の「渓霜蕪村」の「渓霜(けいそう)」は、「芭蕉桃青(とうせい)のように、号を二つ重ねたものなのかも知れない。また、「谷(口)蕪村」の「渓」の意味もあるのかも知れない。また、この「霜」は、寛延三年(一七五〇)の「月夜行旅図」の落款に「霜蕪村」とあり、その関連もあるのかも知れない。

この歳旦帖には、蕪村の句(付句を含む)は五句あるが、それは、上記のとおり、蕪村の前号の「宰鳥」の名で、「歳旦三つ物」の「発句」(「鶏(とり)は羽(は)にはつねをうつの宮柱」)・「脇句」(「大黒舞の気にも子(ね)の味」)・「第三」(「のどかさは又鉄槌(かなづち)の柄もぬけて」)、「歳末」の句(発句=俳句)「水引も穂に出(いで)けりな衣(きぬ)くばり」の四句、そして、「春興」の軸句(発句=俳句、巻軸句として一番重要な句)の、「蕪村」の号による「古庭に鶯啼(なき)ぬ日もすがら」の句である。

そして、さらに重要なことは、この蕪村のこの「軸」句の後に、「追加」として、「東都(江戸)」俳人、さらに続けて、「追附」として、同じく、「東都(江戸)」の俳人の句を続けて、その「巻末」の句に、存義の「四十のはるを迎(むかへ)て」の前書きのある七種(ななくさ)やはじめて老(おい)の寝覚より 」の句を以て、この歳旦帖を締め括っているのである。

すなわち、「蕪村」の改号披露を兼ねての、俳諧宗匠として一人立ちを意味する「(宗匠)立机」披露の初「歳旦帖」を刊行するにあたり、その最高後援者の、お墨付けを与える役として、実質上、亡き夜半亭一世宋阿こと早野巴人の『夜半亭俳諧』を引き継いだ、江戸座の総宗匠格の馬場存義が、この句を蕪村に下賜して、江戸座の俳諧宗匠としての蕪村を認知したということを意味しよう。

そして、その存義を頂点とする蕪村を巡る先輩格の江戸座の宗匠の面々が、雁宕(結城)・大済(下館)・ 阿誰(関宿さか井)・潭北(佐久山)・露鳩(宇都宮)等々ということになろう。

その俳諧宗匠として一人立ちをした、当時、二十九歳の蕪村が、六十二歳と老齢を重ねた安永六年(一七四四)に、「六月一日、抱一元服、この頃、馬場存義に入門し俳諧をはじめる。九月十八日、忠以の長男忠道が出生し、抱一の仮養子願いが取り下げられる」と、当時、十七歳の酒井抱一が、蕪村と関係の深かった、その馬場存義の江戸座俳諧に入門して来るのである。

これは、「画・俳」の二道を極めた、日本南画の大成者の一人でもある与謝蕪村と、ともすると、「江戸琳派の創始者」として、その「画」道の人としのみに見られがちの酒井抱一が、実は、蕪村と同じ宝井其角に通ずる、江戸座の俳諧宗匠の大立者の馬場存義を介して、「俳」(俳諧=連句・俳句)の世界の人でもあったということと、それに併せ、「浮世絵・狂歌・漢詩・茶道・能」等々に通じた、蕪村以上のディレッタント(多種多用な芸術や学問を趣味として愛好する好事家などを意味する)であることを、思い知るのである。

ここで、さらに、抱一の「俳」(俳諧)の世界を注視すると、実に、抱一の句日記は、自筆稿本十冊二十巻に及ぶ『軽挙館句藻』(静嘉堂文庫)として、天明三年(一七八三)から、その死(一八二八)の寸前までの、実に、その四十五年分の発句(俳句)が現存されているのである。

それだけではなく、抱一は自撰句集として『屠龍之技(とりゅうのぎ)』を、文化九年(一八一二)に刊行し、己の「俳諧」(「俳諧(連句)」のうちの「発句(一番目の句)」=「俳句」)の全容を世に問うっているのである(その全容の一端は、補記一の「西鶴抱一句集」で伺い知れる)。

抱一の「俳」(俳諧)の世界は、これだけではなく、抱一の無二の朋友、蕪村(「安永・天明俳諧)の次の一茶の時代(「化政・文化の俳諧)に、「江戸の蕪村」と称せられた「建部巣兆(たけべそうちょう)」との、その切磋琢磨の、その俳諧活動を通して、その全貌の一端が明らかになって来る。

巣兆は、文化十一年(一八一四)に没するが、没後、文化十四年(一八一しち)に、門人の国村が、『曾波可理』(巣兆句集)を刊行する。ここに、巣兆より九歳年長の、義兄に当たる亀田鵬斎と、巣兆と同年齢の酒井抱一とが、「序」を寄せている。

抱一は、その「序」で、「巣兆とは『俳諧の旧友』で、句を詠みあったり着賛したり、『かれ盃を挙れハ、われ餅を喰ふ』と、その親交振りを記し、故人を偲んでいる。」(『酒井抱一と江戸琳派の全貌』所収「四章 江戸文化の中の抱一・俳諧人ネットワーク」)

この「序」に出て来る、「かれ(巣兆)盃を挙れハ、われ(抱一)餅を喰ふ」というのは、巣兆は、「大酒飲みで、酒が足りなくなると羽織を脱いで妻に質に入れさせた」との逸話があるのに比して、抱一は下戸で、「餅を喰ふ」との、抱一の自嘲気味の言なのであろう。

この巣兆と抱一との関係からして、抱一が、馬場存義門の兄弟子にも当たる、京都を中心として画・俳の二道で活躍した蕪村に、当然のことながら関心はあったであろうが、その関心事は、「江戸の蕪村」と称せられる、朋友の巣兆に呈したとしても、あながち不当の言ではなかろう。

いずれにしろ、蕪村の回想録の『新花摘』(其角の『花摘』に倣っている)に出て来る、其角逸話の例を出すまでもなく、蕪村の「其角好き」と、文化三年(一八〇六)の「其角百回忌」に因んで、「其角肖像」を百幅を描いたという、抱一の「其角好き」とは、両者の、陰に陽にの、その気質の共通性を感ずるのである。

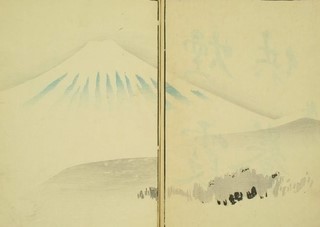

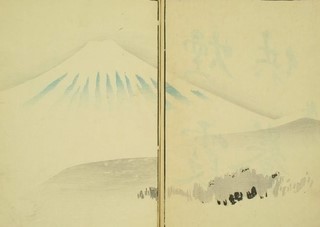

名月や筆法居士が霧の不二 (第七 かみきぬた)

抱一画集の『鶯邨画譜』は、文化十四年(一八一七)、酒井抱一、五十七歳のとき刊行されたもので、生前に刊行された抱一の唯一の作品集である。「序文」は賀茂季鷹、「跋」は中井菫堂、「題詞」は佐原鞠場が草し、「煙霞供養」との自題が付されている。

収載されている画譜は全二十五図で、次のアドレス(早稲田大学図書館蔵)で、その全容を知ることができる。上記の「冨士」図は、自題の「煙霞供養」の次に出てくる、全二十五図のトップのものである。

http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/chi04/chi04_00954/index.html

抱一句集『屠龍之技(とりょうのぎ)』は、文化九年(一八一二)、抱一、五十二歳のときに自撰した句集で、「序文」は亀田鵬斎、「跋」は、酒井忠実・大田南畝(蜀山人)のものである。刊行は翌年と思われる。

この系列のものは、今に、下記のアドレスの「日本俳書体系本第14巻」で、その翻刻されたものが収載されているが、それをネット上で閲覧することは出来ないようである。

http://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I001669668-00

唯一、現時点で、抱一句集としてネット上で閲覧できるものは、下記のアドレスの、『西鶴抱一句集』(国立国会図書館デジタルコレクション)が基本となるものであろう。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/875058/1

その『西鶴抱一句集』(国立国会図書館デジタルコレクション)に、次の抱一の「不二(冨士)」の句がある。この句は『屠龍之技』にも収載されている。

名月や筆法居士が霧の不二 抱一

この「筆法居士」は誰なのか(?)→ これは、ずばり、狩野探幽その人のようである。

https://books.google.co.jp/books?id=3MErFjL-jUMC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=%E7%AD%86%E6%B3%95%E5%B1%85%E5%A3%AB&source=bl&ots=Eo_Osu53zH&sig=9wImzRTi7Crz0nhpk65XoqOm_1I&hl=ja&sa=X&ved=2ahUKEwiXmvbuuJ7dAhVOM94KHYiiDEkQ6AEwAHoECAAQAQ#v=onepage&q=%E7%AD%86%E6%B3%95%E5%B1%85%E5%A3%AB&f=false

上記は、『日本の絵画の見方』(榊原悟著・角川選書)の、ネット上閲覧の出来るものの一つであるが、まさしく、江戸琳派の創始者・酒井抱一の、この『鶯邨画集』のトップを飾る「冨士」の図は、宗達・光琳の「冨士」図というよりも、狩野派の中枢に君臨し続けていた狩野探幽の、その「不二(冨士)」図を念頭に置いているのかも知れない。

抱一の「不二(冨士)」図は何点かあるが、次の「富士山に昇龍図」を掲げて置きたい(これは、北斎の絶筆ともいわれている「冨士越龍図」の先行的な作品と解したい)。

https://heritager.com/?p=54251

酒井抱一筆「富士山に昇龍図」一幅 絹本墨画 五三・八×一一一・八㎝ 東京都江戸東京博物館蔵(市ヶ谷浄栄寺伝来)

(追記)

酒井抱一俳画集『柳花帖』(一帖 文政二年=一八一九 姫路市立美術館蔵=池田成彬旧蔵)の俳句(発句一覧)

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「酒井抱一筆「柳花帖」俳句一覧(岡野智子稿)」) ※=「鶯邨画譜」・その他関連図(未完、逐次、修正補完など) ※※=『屠龍之技』に収載されている句(「前書き」など)

(画題) (漢詩・発句=俳句)

1 月に白梅図 暗香浮動月黄昏(巻頭のみ一行詩) 抱一寫併題 ※四「月に梅」

2 白椿図 沽(うる)めやも花屋の室かたまつはき

3 桜図 是やこの花も美人も遠くより ※「八重桜・糸桜に短冊図屏風」

4 白酒図 夜さくらに弥生の雪や雛の柵

5 団子に蓮華図 一刻のあたひ千金はなのミち

6 柳図 さけ鰒(ふぐ)のやなきも春のけしきかな※「河豚に烏賊図」(『手鑑帖』)

7 ほととぎす図 寶(ほ)とゝきすたゝ有明のかゝみたて

8 蝙蝠図 かはほりの名に蚊をりうや持扇 ※「蝙蝠図」(『手鑑帖』)

9 朝顔図 朝かほや手をかしてやるもつれ糸 ※「月次図」(六月)

10 氷室図 長なかと出して氷室の返事かな

11 梨図 園にはや蜂を追ふなり梨子畠 ※二十一「梨」

12 水鶏図 門と扣く一□筥とくゐなかな

13 露草図 月前のはなも田毎のさかりかな

14 浴衣図 紫陽花や田の字つくしの濡衣 (『屠龍之技』)の「江戸節一曲をきゝて」

15 名月図 名月やハ聲の鶏の咽のうち

16 素麺図 素麺にわたせる箸や天のかは

17 紫式部図 名月やすゝりの海も外ならす ※※十一「紫式部」

18 菊図 いとのなき三味線ゆかし菊の宿 ※二十三「流水に菊」

19 山中の鹿図 なく山のすかたもみへす夜の鹿 ※二十「紅葉に鹿」

20 田踊り図 稲の波返て四海のしつかなり

21 葵図 祭見や桟敷をおもひかけあふひ ※「立葵図」

22 芥子図 (維摩経を読て) 解脱して魔界崩るゝ芥子の花

23 女郎花図 (青倭艸市) 市分てものいふはなや女郎花

24 初茸に茄子図 初茸や莟はかりの小紫

25 紅葉図 山紅葉照るや二王の口の中

26 雪山図 つもるほと雪にはつかし軒の煤

27 松図 晴れてまたしくるゝ春や軒の松 「州浜に松・鶴亀図」

28 雪竹図 雪折れのすゝめ有りけり園の竹

29 ハ頭図 西の日や数の寶を鷲つかみ 「波図屏風」など

30 今戸の瓦焼図 古かねのこまの雙うし讃戯画

瓦焼く松の匂ひやはるの雨 ※※抱一筆「隅田川窯場図屏風」

31 山の桜図 花ひらの山を動かすさくらかな 「桜図屏風」

蝶図 飛ふ蝶を喰わんとしたる牡丹かな

32 扇図 居眠りを立派にさせる扇かな

達磨図 石菖(せきしょう)や尻も腐らす石のうへ

33 花火図 星ひとり残して落ちる花火かな

夏雲図 翌(あす)もまた越る暑さや雲の峯

34 房楊枝図 はつ秋や漱(うがい)茶碗にかねの音 ※其一筆「文読む遊女図」(抱一賛)

落雁図 いまおりる雁は小梅か柳しま

35 月に女郎花図 野路や空月の中なる女郎花

36 雪中水仙図 湯豆腐のあわたゝしさよ今朝の雪 ※※「後朝」は

37 虫籠に露草図 もれ出る籠のほたるや夜這星

38 燕子花にほととぎす図 ほとときすなくやうす雲濃むらさき 「八橋図屏風」

39 雪中鷺図 片足はちろり下ケたろ雪の鷺

40 山中鹿図 鳴く山の姿もミヘつ夜の鹿

41 雨中鶯図 タ立の今降るかたや鷺一羽

42 白梅に羽図 鳥さしの手際見せけり梅はやし

43 萩図 笠脱て皆持たせけり萩もどり

44 初雁図 初雁や一筆かしくまいらせ候

45 菊図 千世とゆふ酒の銘有きくの宿 ※十五「百合」の

46 鹿図 しかの飛あしたの原や廿日月 ※「秋郊双鹿図」

47 瓦灯図 啼鹿の姿も見へつ夜半の聲

48 蛙に桜図 宵闇や水なき池になくかわつ

49 団扇図 温泉(ゆ)に立ちし人の噂や涼台 ※二十二「団扇」

50 合歓木図 長房の楊枝涼しや合歓花 ※其一筆「文読む遊女図」(抱一賛)

51 渡守図 茶の水に花の影くめわたし守 ※抱一筆「隅田川窯場図屏風」

52 落葉図 先(まず)ひと葉秋に捨てたる団扇かな ※二十二「団扇」

梅の花(抱一筆「紅梅図・小鸞女史賛」)

難波津の習ひ始やうめの花 (第七 かみきぬた)

うぐひすの遅音笑ふや垣の梅(第七 かみきぬた)

この一句目の句は、『古今和歌集』仮名序の「おほささきのみかどを、そへたてまつれるうた」(仁徳天皇を諷した歌)として出てくる「難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花」(王仁)を踏まえたものであろう。

この歌は、万葉巻十六の「安積山影さへ見ゆる山の井の浅き心を我が思はなくに」とともに「和歌の父母」とされ、初めて書を習う人の手本とされており、それを踏まえて、この中七の「習ひ始めや」が、抱一の趣向ということになろう。

この句の「難波津」は、その歌の「難波の港、難波は大阪市及びその付近の古称」の意味ではなく、その歌のを踏まえての「和歌の道・和歌」ということになる。

さらに、この句の下五の「うめの花」も、仮名序の古注の「おほさざきのみかどの、難波津にてみこときこえける時、東宮をたがひにゆづりて、位につきたまはで、三とせになりにければ、王仁といふ人のいぶかり思て、よみてたてまつりけるうた也、この花は梅のはなをいふなるべし」の、「梅のはな」を踏まえてのものということになろう。

二句目の句の「うぐひす」は、抱一が、文化六年(一八〇九)末に下谷金杉大塚村に庵(後に雨華庵と称す)を構えて、その「下谷金杉大塚村」を「鶯邨(村)」と名付け、それを号の一つとしている、その「鶯邨(村)」の「鶯」を指しているのであろう。

この「雨華庵」は、抱一が身請けした小鶯女史(遊女・香川、出家して妙華)と共に過ごした、その抱一と妙華との、終の棲家でもある。この抱一と小鶯女史の、「難波津」(和歌)

の師匠は、抱一と同じく武家出身(江戸町奉行与力)の「国学者・歌人・書家」の加藤千蔭(橘千蔭)ということになろう。

この加藤千蔭は、享保二十年(一七三五)の生まれ、宝暦十一年(一七六一)の生まれの抱一よりも、二十六歳も年長であるが、抱一の多くの画に賛をしており、抱一の師匠格として大きな影響を与えた一人であろう。この千蔭は、文化五年(一八〇八)に七十三歳で没するが、この千蔭への抱一の追悼句が、『屠龍之技』の「第七 かみきぬた」に、次のとおり収載されている。

橘千蔭身まかりける。断琴の友

なりければ

から錦やまとにも見ぬ鳥の影 (第七 かみきぬた)

上五の「から錦」(唐錦)が晩秋から初冬にかけての季語である。中七の「やまとにも見ぬ」の「やまと」は「倭・大和」で、「唐錦」を受けての「倭」(日本国)の意と「江戸」に対する「大和」(「奈良・京都」)の意を兼ねてのもので、「大和」の「公家文化」にも匹敵する「和歌・書」の第一人者という意味合いも込められているであろう。

京都出身で、主に大阪を活躍の場とした、抱一と同時代の画家・中村芳中が、享和二年(一八〇二)に江戸で刊行した『光琳画譜』の「序」を、加藤千蔭が書いており、抱一と芳中とは、加藤千蔭などを介して、何らかの接点はあったことであろう。

そして、この中村芳中などの接点からして、抱一の、京都の尾形光琳や与謝蕪村(大阪出身)との接点も見え隠れしている雰囲気を漂わせている。

酒井抱一筆「紅梅図」(小鸞女史賛) 一幅 文化七年(一八一〇)作 細見美術館蔵

絹本墨画淡彩 九五・九×三五・九㎝

【 抱一と小鸞女史は、抱一の絵や版本に小鸞が題字を寄せるなど(『花濺涙帖』「妙音天像」)、いくつかの競演の場を楽しんでいた。小鸞は漢詩や俳句、書を得意としたらしく、その教養の高さが抱一の厚い信頼を得ていたのである。

小鸞女史は吉原大文字楼の香川と伝え、身請けの時期は明らかでないが、遅くとも文化前期には抱一と暮らしをともにしていた。酒井家では表向き御付女中の春條(はるえ)として処遇した。文化十四年(一八一七)には出家して、妙華(みょうげ)と称した。妙華とは「天雨妙華」に由来し、『大無量寿経』に基づく抱一の「雨華」と同じ出典である。翌年には彼女の願いで養子鶯蒲を迎える。小鸞は知性で抱一の期待によく応えるとともに、天保八年(一八三七)に没するまで、抱一亡きあとの雨華庵を鶯蒲を見守りながら保持し、雨華庵の存続にも尽力した。

本図は文化六年(一八〇九)末に下谷金杉大塚村に庵(後に雨華庵と称す)を構えてから初の、記念すべき新年に描かれた二人の書き初め。抱一が紅梅を、小鸞が漢詩を記している。抱一の「庚午新春写 黄鶯邨中 暉真」の署名と印章「軽擧道人」(朱文重郭方印)は文化中期に特徴的な踊るような書体である。

「黄鶯」は高麗鶯の異名。また、「黄鶯睨睆(おうこうけいかん)」では二十四節気の立春の次候で、早い春の訪れを鶯が告げる意を示す。抱一は大塚に転居し辺りに鶯が多いことから「鶯邨(村)」と号し、文化十四年(一八一七)末に「雨華庵」の扁額を甥の忠実に掲げてもらう頃までこの号を愛用した。

梅の古木は途中で折れているが、その根元近くからは新たな若い枝が晴れ晴れと伸びている。紅梅はほんのりと赤く、蕊は金で先端には緑を点じる。老いた木の洞は墨を滲ませてまた擦筆を用いて表わし、その洞越しに見える若い枝は、小さな枝先のひとつひとつまで新たな生命力に溢れている。抱一五十歳の新春にして味わう穏やかな喜びに満ちており、老いゆく姿と新たな芽吹きの組み合わせは晩年の「白蓮図」に繋がるだろう。

「御寶器明細簿」の「村雨松風」に続く「抱一君 梅花画賛 小堅」が本図にあたると思われ、酒井家でプライベートな作として秘蔵されてきたと思われる。

(賛)

「竹斎」(朱文楕円印)

行過野逕渡渓橋

踏雪相求不憚労

何處蔵春々不見惟

聞風裡暗香瓢

小鸞女史謹題「粟氏小鸞」(白文方印) 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「作品解説96(岡野智子稿)」)

この小鸞女史の漢詩の意などは、次のようなものであろう。

行過野逕渡渓橋(野逕ヲ過ギ行キ渓橋ヲ渡リ → 野ヲ過ギ橋ヲ渡リ)

踏雪相求不憚労(相イ求メ雪踏ムモ労ヲ憚ラズ → 雪ノ径二人ナラ労ハ厭ワズ)

何處蔵春々不見惟(何處ニ春々蔵スモ惟イ見ラレズ → 春ガ何処カソハ知ラズ)

聞風裡暗香瓢(暗裡ノ風ニ聞ク瓢ノ香リ → 暗闇ノ梅ノ香ヲ風ガ知ラスヤ)

花の影(中村芳中画『光琳画譜』所収「六歌仙」「蝦蟇と鉄拐」「渡舟」「貴人渡橋」

「竹林七賢」「富士」周辺)

茶の水に花の影くめ渡し守 (第七 かみきぬた)

『屠龍之技』の「第七 かみきぬた」では、この句の前に「漢土揚子江、日本隅田川」との前書きが付与されている。この前書きは、「中国の揚子江、日本でそれに匹敵する大河は隅田川」というような意で゛あろう。句意は、「その大河の隅田川は花爛漫の季節で、花の影が水面に映っている。渡し守よ、この舟での茶の席の茶の水に、その花の影が映っている水を汲んで欲しい」というようなことであろう。

この句は、抱一の『柳花帖』(姫路市立美術館蔵)にも収載されており、その「渡し守図」は、大河の隅田川図である。それに比して、下記の中村芳中の「渡し舟」(渡し守)図は、

この句の「花の影」を汲んでいるような図で、この句には、この芳中画の方が面白い。

中村芳中画『光琳画譜』所収「六歌仙」「蝦蟇と鉄拐」「渡舟」「貴人渡橋」「竹林七賢」「富士」

http://kazuhisa.eco.coocan.jp/korin_gafu.htm

中村芳中が江戸に出て、『光琳画譜』を出版したのは、享和二年(一八〇三)のこと、そして、酒井抱一が、「光琳百回忌」を営み、『光琳百図』『尾形流略印譜』を刊行したのは、文化十二年(一八一五)、抱一、五十五歳の時である。

芳中の年齢は定かではないが、無二の朋友、青木木米より五歳程度年長と仮定すると、宝暦十ニ年(一七六二)生まれとなり、抱一の宝暦十一年(一七六一)生まれと、ほぼ、同一年齢となって来る。

しかし、抱一は、姫路藩主酒井雅楽頭忠恭の三男忠仰の第四子(次男)として、江戸(東京)神田小川町の酒井家別邸で誕生している、名門大名家の御曹司なのである。それに比して、芳中の出自は全く不明で、芳中の名が出て来るのは、寛政二年(一七九〇)の『浪華郷友録』に画家として紹介されているのが初出である。

芳中は、京都の生まれで、二十代の半頃までは、京で絵の修業をしていたと推測されているが(池大雅門?)、寛政二年(一七九〇)以前の芳中については、全く知られていない

(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』)。

この二人は、早い時期から、俳諧(連句)の世界を知ることになるが、芳中のそれは、これまた、そのネットワークは不明であるが、抱一の方は、安永六年(一七㈦七)、十七歳時の「略年譜」に、「六月一日、抱一元服。この頃、馬場存義に入門し俳諧を始める」と、当時の江戸座の大宗匠、馬場存義門で、存義の門人の一人として、「門人に花裡雨・抱一・月成らがおり、蕪村ら巴人門人との交流が知られる。二世存義は泰里が継いだ」(『俳文学大辞典』)と、俳諧史上にも、その名が刻まれている。

事実、寛政八年(一七九六)、三十六歳時に、「俳諧撰集『江戸続八百韻』を編集発行。四月、鈴木其一生まれる」と、抱一の実質上の後継者の鈴木其一が生まれた年に、江戸座の俳諧宗匠の一人として、その名をとどめている。

その翌年(寛政九年=一七九七、三十七歳)に、「十月十八日、西本願寺第十八世文如の弟子となり、出家する。『等覚院文詮暉真』の法名を名乗る。京都へのお礼旅行のため十一月三日に出発、しかし西本願寺御門跡には会わず、十二月十四日、江戸に戻る。年末、千束に転居。この年、『庭拍手』が初出。」とある。

この抱一の出家は、名門酒井家の御家事情に因るもので、抱一自身としては内心は鬱積したものがあったことであろう。これにより、抱一は武家としての身分から解放され、「権大僧都(ごんだいそうず)」という名誉ある称号と共に、隠士として市中で絵画と俳諧などを主軸とした生活へと方向転換をする。

この翌年(寛政十年=一七九八、三十八歳)に、「二月頃、『軽挙館句藻』に抱一号初出。」と、『軽挙館句藻』という名の句集を編み、そこで、終世の号となる「抱一」の号を用いることになる。すなわち、「抱一」という号は、不惑の年を間近にして、第二の人生を歩む、その決意表明の意が込められているのであろうが、そもそもは、俳号の一つだったのである。

さらに、寛政十二年(一八〇〇、四十歳)時に「『住吉太鼓橋夜景図(橘千蔭賛)』を制作。」とあり、次の作品を今に遺している。

酒井抱一(庭拍手)画「住吉太鼓橋夜景図」一幅 紙本墨画 八〇・七×三二・二㎝

個人蔵 寛政十二年(一八〇〇)作

【 簡略な太鼓橋、シルエットで表される松林、雲間から顔を覗かせた月、いずれもが水墨のモノトーンで描写されるなかで、「冥々居」印の鮮やかな朱色が画面を引き締めている。「寛政庚申林鐘甲子」の落款は、一八〇〇(寛政十二)年六月十三日の制作であることを語る。橘千蔭の賛は、「あきのよのそらゆく月もすみの江の あらゝまつはらさやににみえけり」。古歌には見当たらず、千蔭自身の作か。 】

(『別冊太陽 江戸琳派の粋人 酒井抱一』所収「抱一と橘千蔭(仲町啓子稿)」)

この抱一と関係の深い、先に、下記のアドレスで紹介した「加藤千蔭」こそ、この「橘千蔭」その人であり、その千蔭が、大阪から江戸出て来た芳中の、『光琳画譜』に、その「序」を草している。その「跋」を草した、川上不白もまた、抱一とは深い関係にある一人なのである。

これらの、加藤(橘)千蔭、そして、川上不白の関係からして、同じ、私淑する尾形光琳を介して、相互に、何らかの啓発し合う、何らかの関係し合う文化人ネットワークの二人であったという思いを深くする。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-08-14

(参考一)上記『光琳画譜』(「金華堂守黒」版)の六図(算用数字は登載番号)

3「六歌仙」→宗達以来の「琳派」の主要な画題。芳中は蕪村の俳画に近い。

6蝦蟇鉄拐 →「漢画」「文人画」(南画)の古典的な画題だが、これまた俳画の趣きである。

9渡舟 → 「琳派」の「王朝・公家もの」の画題だが、渡し守の仕草が可笑しい。

12竹林七賢 → 「漢画」「文人画」(南画)の古典的な画題だが、何か「挿絵」の一コマのような感じを受ける。

13富士 →『伊勢物語』の「東下り」の「富士と松」の雰囲気だが、特定はできない。

20貴人渡橋 → 「琳派」の「王朝・公家もの」の画題だが、芳中のは「滑稽味」がある。

(参考二)酒井抱一(さかいほういつ)

没年:文政11.11.29(1829.1.4)

生年:宝暦11.7.1(1761.8.1)

江戸後期の琳派の画家。名は忠因。号は抱一のほかに庭柏子、鶯村など。俳号は杜綾。狂名は尻焼猿人。姫路城主酒井家の次男として江戸に生まれる。寛政9(1797)年剃髪し等覚院文詮暉真と称し、文化6(1809)年暮れには、のちに雨華庵と名付けた画房を根岸に営んだ。若いころから多趣味多芸であったが、薙髪隠居後は特に風雅の道に専心し、文化人とも広く交遊する。絵は狩野派ややまと絵のほか、歌川豊春風の浮世絵美人画,新来の洋風画法、沈南蘋風の絵画、さらには京都の円山・四条派や伊藤若冲、尾形光琳などの画法に習熟した。なかでももっとも大きな感化を受けたのは、30歳代終わりから私淑した尾形光琳からで、文化12(1815)年光琳の百回忌を営み、『尾形流略印譜』や『光琳百図』を出版するなど、数々の光琳顕彰を行うと同時に、華麗な装飾画法を瀟洒にして繊細な江戸風に翻案し、優美ななかにも陰影に富んだ江戸風琳派を完成した。また文政6(1823)年尾形乾山の墓を発見し『乾山遺墨』も編んだ。代表作の「月に秋草図屏風」(個人蔵)、「夏秋草図屏風」(東京国立博物館蔵)、「十二ケ月花鳥図」(御物)などは、いずれも60歳代の作。終生俳諧を好み、洒落た俳画も得意とする。『軽挙館句藻』は俳諧日誌。句集『屠竜之技』(1813)と俳画集『鶯邨画譜』(1817)を刊行している。<参考文献>山根有三ほか編『琳派絵画全集 抱一派』 (仲町啓子) 出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考三)光琳百図

http://www2.dhii.jp/nijl_opendata/searchlist.php?md=thumbs&bib=200010562

(参考四)馬場存義(ばばぞんぎ)

703-1782 江戸時代中期の俳人。

元禄(げんろく)16年3月15日生まれ。2代前田青峨にまなぶ。享保(きょうほう)19年俳諧(はいかい)宗匠となり,存義側をひきいて江戸座の代表的点者として活躍した。与謝蕪村(よさ-ぶそん)とも交友があった。天明2年10月30日死去。80歳。江戸出身。別号に泰里(たいり)、李井庵、有無庵、古来庵。編著に「遠つくば」「古来庵句集」など。

墨子悲絲

そめやすき人の心やいとざくら (第七 かみきぬた)

抱一画集『鶯邨画譜』所収「糸桜と短冊図」(「早稲田大学図書館」蔵)

この『鶯邨画譜』所収「糸桜と短冊図」の「短冊」に書かれている句は、抱一句集『屠龍之技』に、次のように前書きを付して収載されている。

墨子悲絲

そめやすき人の心やいとざくら

これは、抱一(俳号・屠龍)が師筋に仰いでいる其角流の「謎句」的な句作りである。そして、抱一に負けず劣らずの其角好きの蕪村にも、次の一句がある。

恋さまざま願ひの糸も白きより (蕪村 安永六年、一七㈦七、六十二歳)

この蕪村の句の季語は「願ひの糸」(七夕の、願いを祈る五色の糸)である。句意は、「七夕の宵に、女子たちが、さまざまな願い事を五色の糸に託しているが、今は無垢の白い糸も、やがて様々な恋模様を経て、一つのいる色に染め上げて行くことだろう。そのことを中国の墨子さんは嘆じているが、恋も人生も、その定めにあがなうことはできないであろう」というようなことであろう。

蕪村には、もう一句ある。

梅遠近(おちこち)南(みんなみ)すべく北(きた)すべく

(蕪村 安永六年、一七㈦七、六十二歳)

「梅遠近(おちこち)」の「チ音」、「南(みんなみ)すべく北(きた)すべく」の「ク音」と、リズムの良い句である。句意は、「梅の花が近くにも遠くにも咲いている。さい、南の道を行こうか、それとも、北の道を行こうか、ほとほと困ってしまう。そのことを中国の揚子さんは嘆じているが、そういう逡巡もまた、人間の定めのようなもので、それにあがなうことはできないであろう」というようなことになろう。

この蕪村の二句は、中国の古典の『蒙求(もうぎゅう)』に出て来る、「墨子悲絲(ぼくしひし)」、「楊朱泣岐(ようしゅきゅうき)」という故事に由来があるものである。

淮南子曰 (えなんじにいわく)

楊子見逵路而哭之(ようしきろをみてこれをこくす)

為其可以南可以北(そのもってみなみにすべく、もってきたにすべきがなり)

墨子見練絲而泣之(ぼくしれんしをみてこれをなく)

為其可以黄可以黒(そのもってきにすべく、もってくろにすべきがなり)

高誘曰(こういういわく)

憫其本同而末異(きほんおなじくして、すえことなるをあわれむなり)

蕪村は、享保元年(一七一六)の生まれ、抱一は、宝暦十一年(一七六一)の生まれ、蕪村が四十五歳年長である。抱一の俳諧の師の馬場存義は、元禄十六年(一七〇三)生まれ、蕪村の俳諧の師の早野巴人は、延宝四年(一六七六)生まれで、巴人が亡くなった後の、実質的な巴人俳諧(夜半亭俳諧)の継承者は存義であった。

とすると、蕪村と抱一とは、その師筋・巴人、そして、存義を仲介として、極めて近い関係にある。すなわち、江戸時代中期の「画・俳」二道を究めた蕪村と、江戸時代後期の、これまた「画・俳」二道を究めた抱一とは、「其角・巴人・存義」を介して、こと「俳諧」の世界においては、同じ座の兄弟関係にあるということになろう。

ここまで来ると、冒頭の『鶯邨画譜』の「糸桜と短冊図」と、『屠龍之技』の「糸桜之句」については、もはや、付け加えるものもなかろう。

それよりも、抱一関連のもので「蕪村」に関するものは、まず目にすることは出来ないが、「画・俳」二道を究めた同門ともいうべき、「中興俳諧」と「日本南画」の旗手ともいうべき蕪村への、「中興俳諧(芭蕉復古俳諧)と其角俳諧(洒落・粋俳諧)との二道」と「江戸琳派(その創始者)」を目指している抱一の、一つのメッセージと解することも出来るのかも知れない。

(再掲) 「其角・巴人・存義・蕪村・抱一」の世界

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-22

酒井抱一筆「晋子肖像(夜光る画賛)」一幅 紙本墨画 六五・〇×二六・〇

「晋子とは其角のこと。抱一が文化三年の其角百回忌に描いた百幅のうちの一幅。新出作品。『夜光るうめのつぼみや貝の玉』(『類柑子』『五元集』)という其角の句に、略画体で其角の肖像を記した。左下には『晋子肖像百幅之弐』という印章が捺されている。書風はこの時期の抱一の書風と比較すると若干異なり、『光』など其角の奔放な書風に似せた気味がある。其角は先行する俳人肖像集で十徳という羽織や如意とともに表現されてきたが、本作はそれに倣いつつ、ユーモアを漂わせる。」(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収「抱一の俳諧(井田太郎稿)」)

抱一の「略年譜」(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収)の「安永六年(一七七七)十七歳」に、「六月一日、抱一元服、この頃、馬場存義に入門し俳諧をはじめる。九月十八日、忠以の長男忠道が出生し、抱一の仮養子願いが取り下げられる」とあり、浮世絵と共に、抱一は、早い時期から、俳諧の世界に足を踏み入れていたということになる。

この略年譜に出て来る馬場存義(一七〇三~一七八二)は、蕉門の筆頭格・宝井其角の江戸座の流れを継承する代表的な宗匠で、恐らく、俳号・銀鵝(ぎんが)、茶号・宗雅(しゅうが)を有する、第二代姫路藩主、第十六代雅楽頭、抱一の兄の酒井家の嫡男・忠以(ただざね)との縁に繋がる、謂わば、酒井家サロン・サークル・グループの一人であったのであろう。

この抱一と関係の深い存義(初号=康里、別号=李井庵・古来庵・有無庵等)は、蕪村の師の夜半亭一世(夜半亭宋阿)・早野巴人と深い関係にあり、両者は、其角門で、巴人は存義の、其角門の兄弟子という関係にある。

それだけではなく、この蕪村の師の巴人が没した後の「夜半亭俳諧」というのは、実質的に、この其角門の弟弟子にあたる存義が引き継いでいるという関係にある。

「月泉(げっせん)阿誰(あすい)ははじめ夜半亭の門人なりしが、宋阿いまそかりける時、阿誰・大済(たいさい)ふたりは余が社中たるべきことの約せしより、机下に遊ぶこと年あり、もとより、夜半亭とあが水魚のまじはりあつきがゆえなり。」(阿誰追善集『その人』の存義の「序文」、『人物叢書 与謝蕪村(田中善信編)』よりの抜粋)

上記は、夜半亭一世・早野巴人の遺句集『夜半亭保発句帖』を編んだ「阿誰・大済・雁宕」の、その編者の一人、阿誰・追善集『その人』に寄せた、当時の江戸座俳諧の代表的な宗匠・馬場存義その人の「序」文なのである。

(歌仙) 柳ちり (底本『反古ぶすま』 寛延三年以前の作と推定)

神無月はじめの頃ほひ、下野の国に執行して、

遊行柳とかいへる古木の陰(陰 )に

目前の景色を申出はべる

柳ちり清水かれ石ところどころ 蕪村

馬上の寒さ詩に吼(ほゆ)る月 李井(存義)

茶坊主を貰ふて帰る追出シに 百万(旨原)

(以下 略)

(歌仙) 思ふこと (底本『東風流』 宝暦元年以前の作と推定)

思ふことありや月見る細工人 宋阿(早野巴人)

声は満(みち)たり一寸の虫 春来(前田春来)

行く水に秋の三葉(みつば)を引捨(すて)て 大済(中村大済)

朝日夕日に森の八棟(やつむね) 蕪村(与謝蕪村)

居眠(ねむり)て和漢の才を息(いこ)ふらん 雁宕(砂岡雁宕)

出るかと待(まて)ば今米を炊(たく) 存義(馬場存義)

(以下略)

存義は、元禄十六年(一七〇三)の生まれ、蕪村は享保元年(一七一六)の生まれで、存義は、蕪村よりも十三歳年長である。しかし、この二人は、其角そして巴人に連なる俳人で、謂わば、存義は、蕪村の師の巴人の関係からすると、蕪村の兄弟子ということになろう。

そして、寛保二年(一七四二)、巴人が没した時、二十七歳であった蕪村は、結城の砂岡雁宕のもとに身を寄せるが、その前後には、上記のとおり、江戸座の宗匠の一人となっている存義と歌仙(連句)を巻く間柄であったのである。

(『寛保四年宇都宮歳旦帖(蕪村編著)』)

寛保四甲子/歳旦歳暮吟/追加春興句/野州宇都宮/渓霜蕪村輯

(「歳旦三つ物」)

いぶき山の御燈に古年の光をのこし、

かも川の水音にやや春を告げたり

鶏(とり)は羽(は)にはつねをうつの宮柱 宰鳥(蕪村の前号)

神馬(じんめ)しづかに春の白たへ 露鳩

谷水の泡だつかたは根芹にて 素玉

(中略)

名月の根分の芋も雑煮かな 嶺月

大黒舞の気にも子(ね)の味 宰鳥(蕪村の前号)

(中略)

宝引綱(ほうびきづな)もみる喰(くひ)の紅 露長

のどかさは又鉄槌(かなづち)の柄もぬけて 宰鳥(蕪村の前号)

(中略)

(「歳末」)

(前略)

水引も穂に出(いで)けりな衣(きぬ)くばり 宰鳥(蕪村の前号)

(「春興」)

梅が香や能(よき)瓶持(もち)て酒一斗 雁宕(結城)

(中略)

逃水(にげみづ)に羽をこく雉子の光哉 大済(下館)

(中略)

梅が香や画具(ゑのぐ)のはげる御所車 阿誰(関宿さか井)

(中略)

梅が香や隣の娘嫁(か)せし後 潭北(佐久山)

(後略)

(軸)

古庭に鶯啼(なき)ぬ日もすがら 蕪村(「蕪村」の改号)

(追加) (後略)

(追附) (前略)

四十のはるを迎(むかへ)て

七種(ななくさ)やはじめて老(おい)の寝覚より 存義

寛保四年(一七四四)、蕪村、二十九歳の時、結城の砂岡雁宕の娘婿である佐藤露鳩の後援を得て宇都宮で歳旦帖を出した。歳旦帖を出したということは俳諧宗匠として一人立ちをしたということである。

『寛保四年宇都宮歳旦帖』は、紙数九枚(十七頁)の片々たる小冊子であるが、蕪村が編集した最初の俳書であり、また、「蕪村」の号が初めて見える文献として重要な意味を持つ。

その表紙に記された、「寛保四甲子/歳旦歳暮吟/追加春興句/野州宇都宮/渓霜蕪村輯」の「渓霜蕪村」の「渓霜(けいそう)」は、「芭蕉桃青(とうせい)のように、号を二つ重ねたものなのかも知れない。また、「谷(口)蕪村」の「渓」の意味もあるのかも知れない。また、この「霜」は、寛延三年(一七五〇)の「月夜行旅図」の落款に「霜蕪村」とあり、その関連もあるのかも知れない。

この歳旦帖には、蕪村の句(付句を含む)は五句あるが、それは、上記のとおり、蕪村の前号の「宰鳥」の名で、「歳旦三つ物」の「発句」(「鶏(とり)は羽(は)にはつねをうつの宮柱」)・「脇句」(「大黒舞の気にも子(ね)の味」)・「第三」(「のどかさは又鉄槌(かなづち)の柄もぬけて」)、「歳末」の句(発句=俳句)「水引も穂に出(いで)けりな衣(きぬ)くばり」の四句、そして、「春興」の軸句(発句=俳句、巻軸句として一番重要な句)の、「蕪村」の号による「古庭に鶯啼(なき)ぬ日もすがら」の句である。

そして、さらに重要なことは、この蕪村のこの「軸」句の後に、「追加」として、「東都(江戸)」俳人、さらに続けて、「追附」として、同じく、「東都(江戸)」の俳人の句を続けて、その「巻末」の句に、存義の「四十のはるを迎(むかへ)て」の前書きのある七種(ななくさ)やはじめて老(おい)の寝覚より 」の句を以て、この歳旦帖を締め括っているのである。

すなわち、「蕪村」の改号披露を兼ねての、俳諧宗匠として一人立ちを意味する「(宗匠)立机」披露の初「歳旦帖」を刊行するにあたり、その最高後援者の、お墨付けを与える役として、実質上、亡き夜半亭一世宋阿こと早野巴人の『夜半亭俳諧』を引き継いだ、江戸座の総宗匠格の馬場存義が、この句を蕪村に下賜して、江戸座の俳諧宗匠としての蕪村を認知したということを意味しよう。

そして、その存義を頂点とする蕪村を巡る先輩格の江戸座の宗匠の面々が、雁宕(結城)・大済(下館)・ 阿誰(関宿さか井)・潭北(佐久山)・露鳩(宇都宮)等々ということになろう。

その俳諧宗匠として一人立ちをした、当時、二十九歳の蕪村が、六十二歳と老齢を重ねた安永六年(一七四四)に、「六月一日、抱一元服、この頃、馬場存義に入門し俳諧をはじめる。九月十八日、忠以の長男忠道が出生し、抱一の仮養子願いが取り下げられる」と、当時、十七歳の酒井抱一が、蕪村と関係の深かった、その馬場存義の江戸座俳諧に入門して来るのである。

これは、「画・俳」の二道を極めた、日本南画の大成者の一人でもある与謝蕪村と、ともすると、「江戸琳派の創始者」として、その「画」道の人としのみに見られがちの酒井抱一が、実は、蕪村と同じ宝井其角に通ずる、江戸座の俳諧宗匠の大立者の馬場存義を介して、「俳」(俳諧=連句・俳句)の世界の人でもあったということと、それに併せ、「浮世絵・狂歌・漢詩・茶道・能」等々に通じた、蕪村以上のディレッタント(多種多用な芸術や学問を趣味として愛好する好事家などを意味する)であることを、思い知るのである。

ここで、さらに、抱一の「俳」(俳諧)の世界を注視すると、実に、抱一の句日記は、自筆稿本十冊二十巻に及ぶ『軽挙館句藻』(静嘉堂文庫)として、天明三年(一七八三)から、その死(一八二八)の寸前までの、実に、その四十五年分の発句(俳句)が現存されているのである。

それだけではなく、抱一は自撰句集として『屠龍之技(とりゅうのぎ)』を、文化九年(一八一二)に刊行し、己の「俳諧」(「俳諧(連句)」のうちの「発句(一番目の句)」=「俳句」)の全容を世に問うっているのである(その全容の一端は、補記一の「西鶴抱一句集」で伺い知れる)。

抱一の「俳」(俳諧)の世界は、これだけではなく、抱一の無二の朋友、蕪村(「安永・天明俳諧)の次の一茶の時代(「化政・文化の俳諧)に、「江戸の蕪村」と称せられた「建部巣兆(たけべそうちょう)」との、その切磋琢磨の、その俳諧活動を通して、その全貌の一端が明らかになって来る。

巣兆は、文化十一年(一八一四)に没するが、没後、文化十四年(一八一しち)に、門人の国村が、『曾波可理』(巣兆句集)を刊行する。ここに、巣兆より九歳年長の、義兄に当たる亀田鵬斎と、巣兆と同年齢の酒井抱一とが、「序」を寄せている。

抱一は、その「序」で、「巣兆とは『俳諧の旧友』で、句を詠みあったり着賛したり、『かれ盃を挙れハ、われ餅を喰ふ』と、その親交振りを記し、故人を偲んでいる。」(『酒井抱一と江戸琳派の全貌』所収「四章 江戸文化の中の抱一・俳諧人ネットワーク」)

この「序」に出て来る、「かれ(巣兆)盃を挙れハ、われ(抱一)餅を喰ふ」というのは、巣兆は、「大酒飲みで、酒が足りなくなると羽織を脱いで妻に質に入れさせた」との逸話があるのに比して、抱一は下戸で、「餅を喰ふ」との、抱一の自嘲気味の言なのであろう。

この巣兆と抱一との関係からして、抱一が、馬場存義門の兄弟子にも当たる、京都を中心として画・俳の二道で活躍した蕪村に、当然のことながら関心はあったであろうが、その関心事は、「江戸の蕪村」と称せられる、朋友の巣兆に呈したとしても、あながち不当の言ではなかろう。

いずれにしろ、蕪村の回想録の『新花摘』(其角の『花摘』に倣っている)に出て来る、其角逸話の例を出すまでもなく、蕪村の「其角好き」と、文化三年(一八〇六)の「其角百回忌」に因んで、「其角肖像」を百幅を描いたという、抱一の「其角好き」とは、両者の、陰に陽にの、その気質の共通性を感ずるのである。

名月や筆法居士が霧の不二 (第七 かみきぬた)

抱一画集の『鶯邨画譜』は、文化十四年(一八一七)、酒井抱一、五十七歳のとき刊行されたもので、生前に刊行された抱一の唯一の作品集である。「序文」は賀茂季鷹、「跋」は中井菫堂、「題詞」は佐原鞠場が草し、「煙霞供養」との自題が付されている。

収載されている画譜は全二十五図で、次のアドレス(早稲田大学図書館蔵)で、その全容を知ることができる。上記の「冨士」図は、自題の「煙霞供養」の次に出てくる、全二十五図のトップのものである。

http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/chi04/chi04_00954/index.html

抱一句集『屠龍之技(とりょうのぎ)』は、文化九年(一八一二)、抱一、五十二歳のときに自撰した句集で、「序文」は亀田鵬斎、「跋」は、酒井忠実・大田南畝(蜀山人)のものである。刊行は翌年と思われる。

この系列のものは、今に、下記のアドレスの「日本俳書体系本第14巻」で、その翻刻されたものが収載されているが、それをネット上で閲覧することは出来ないようである。

http://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I001669668-00

唯一、現時点で、抱一句集としてネット上で閲覧できるものは、下記のアドレスの、『西鶴抱一句集』(国立国会図書館デジタルコレクション)が基本となるものであろう。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/875058/1

その『西鶴抱一句集』(国立国会図書館デジタルコレクション)に、次の抱一の「不二(冨士)」の句がある。この句は『屠龍之技』にも収載されている。

名月や筆法居士が霧の不二 抱一

この「筆法居士」は誰なのか(?)→ これは、ずばり、狩野探幽その人のようである。

https://books.google.co.jp/books?id=3MErFjL-jUMC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=%E7%AD%86%E6%B3%95%E5%B1%85%E5%A3%AB&source=bl&ots=Eo_Osu53zH&sig=9wImzRTi7Crz0nhpk65XoqOm_1I&hl=ja&sa=X&ved=2ahUKEwiXmvbuuJ7dAhVOM94KHYiiDEkQ6AEwAHoECAAQAQ#v=onepage&q=%E7%AD%86%E6%B3%95%E5%B1%85%E5%A3%AB&f=false

上記は、『日本の絵画の見方』(榊原悟著・角川選書)の、ネット上閲覧の出来るものの一つであるが、まさしく、江戸琳派の創始者・酒井抱一の、この『鶯邨画集』のトップを飾る「冨士」の図は、宗達・光琳の「冨士」図というよりも、狩野派の中枢に君臨し続けていた狩野探幽の、その「不二(冨士)」図を念頭に置いているのかも知れない。

抱一の「不二(冨士)」図は何点かあるが、次の「富士山に昇龍図」を掲げて置きたい(これは、北斎の絶筆ともいわれている「冨士越龍図」の先行的な作品と解したい)。

https://heritager.com/?p=54251

酒井抱一筆「富士山に昇龍図」一幅 絹本墨画 五三・八×一一一・八㎝ 東京都江戸東京博物館蔵(市ヶ谷浄栄寺伝来)

(追記)

酒井抱一俳画集『柳花帖』(一帖 文政二年=一八一九 姫路市立美術館蔵=池田成彬旧蔵)の俳句(発句一覧)

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「酒井抱一筆「柳花帖」俳句一覧(岡野智子稿)」) ※=「鶯邨画譜」・その他関連図(未完、逐次、修正補完など) ※※=『屠龍之技』に収載されている句(「前書き」など)

(画題) (漢詩・発句=俳句)

1 月に白梅図 暗香浮動月黄昏(巻頭のみ一行詩) 抱一寫併題 ※四「月に梅」

2 白椿図 沽(うる)めやも花屋の室かたまつはき

3 桜図 是やこの花も美人も遠くより ※「八重桜・糸桜に短冊図屏風」

4 白酒図 夜さくらに弥生の雪や雛の柵

5 団子に蓮華図 一刻のあたひ千金はなのミち

6 柳図 さけ鰒(ふぐ)のやなきも春のけしきかな※「河豚に烏賊図」(『手鑑帖』)

7 ほととぎす図 寶(ほ)とゝきすたゝ有明のかゝみたて

8 蝙蝠図 かはほりの名に蚊をりうや持扇 ※「蝙蝠図」(『手鑑帖』)

9 朝顔図 朝かほや手をかしてやるもつれ糸 ※「月次図」(六月)

10 氷室図 長なかと出して氷室の返事かな

11 梨図 園にはや蜂を追ふなり梨子畠 ※二十一「梨」

12 水鶏図 門と扣く一□筥とくゐなかな

13 露草図 月前のはなも田毎のさかりかな

14 浴衣図 紫陽花や田の字つくしの濡衣 (『屠龍之技』)の「江戸節一曲をきゝて」

15 名月図 名月やハ聲の鶏の咽のうち

16 素麺図 素麺にわたせる箸や天のかは

17 紫式部図 名月やすゝりの海も外ならす ※※十一「紫式部」

18 菊図 いとのなき三味線ゆかし菊の宿 ※二十三「流水に菊」

19 山中の鹿図 なく山のすかたもみへす夜の鹿 ※二十「紅葉に鹿」

20 田踊り図 稲の波返て四海のしつかなり

21 葵図 祭見や桟敷をおもひかけあふひ ※「立葵図」

22 芥子図 (維摩経を読て) 解脱して魔界崩るゝ芥子の花

23 女郎花図 (青倭艸市) 市分てものいふはなや女郎花

24 初茸に茄子図 初茸や莟はかりの小紫

25 紅葉図 山紅葉照るや二王の口の中

26 雪山図 つもるほと雪にはつかし軒の煤

27 松図 晴れてまたしくるゝ春や軒の松 「州浜に松・鶴亀図」

28 雪竹図 雪折れのすゝめ有りけり園の竹

29 ハ頭図 西の日や数の寶を鷲つかみ 「波図屏風」など

30 今戸の瓦焼図 古かねのこまの雙うし讃戯画

瓦焼く松の匂ひやはるの雨 ※※抱一筆「隅田川窯場図屏風」

31 山の桜図 花ひらの山を動かすさくらかな 「桜図屏風」

蝶図 飛ふ蝶を喰わんとしたる牡丹かな

32 扇図 居眠りを立派にさせる扇かな

達磨図 石菖(せきしょう)や尻も腐らす石のうへ

33 花火図 星ひとり残して落ちる花火かな

夏雲図 翌(あす)もまた越る暑さや雲の峯

34 房楊枝図 はつ秋や漱(うがい)茶碗にかねの音 ※其一筆「文読む遊女図」(抱一賛)

落雁図 いまおりる雁は小梅か柳しま

35 月に女郎花図 野路や空月の中なる女郎花

36 雪中水仙図 湯豆腐のあわたゝしさよ今朝の雪 ※※「後朝」は

37 虫籠に露草図 もれ出る籠のほたるや夜這星

38 燕子花にほととぎす図 ほとときすなくやうす雲濃むらさき 「八橋図屏風」

39 雪中鷺図 片足はちろり下ケたろ雪の鷺

40 山中鹿図 鳴く山の姿もミヘつ夜の鹿

41 雨中鶯図 タ立の今降るかたや鷺一羽

42 白梅に羽図 鳥さしの手際見せけり梅はやし

43 萩図 笠脱て皆持たせけり萩もどり

44 初雁図 初雁や一筆かしくまいらせ候

45 菊図 千世とゆふ酒の銘有きくの宿 ※十五「百合」の

46 鹿図 しかの飛あしたの原や廿日月 ※「秋郊双鹿図」

47 瓦灯図 啼鹿の姿も見へつ夜半の聲

48 蛙に桜図 宵闇や水なき池になくかわつ

49 団扇図 温泉(ゆ)に立ちし人の噂や涼台 ※二十二「団扇」

50 合歓木図 長房の楊枝涼しや合歓花 ※其一筆「文読む遊女図」(抱一賛)

51 渡守図 茶の水に花の影くめわたし守 ※抱一筆「隅田川窯場図屏風」

52 落葉図 先(まず)ひと葉秋に捨てたる団扇かな ※二十二「団扇」

梅の花(抱一筆「紅梅図・小鸞女史賛」)

難波津の習ひ始やうめの花 (第七 かみきぬた)

うぐひすの遅音笑ふや垣の梅(第七 かみきぬた)

この一句目の句は、『古今和歌集』仮名序の「おほささきのみかどを、そへたてまつれるうた」(仁徳天皇を諷した歌)として出てくる「難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花」(王仁)を踏まえたものであろう。

この歌は、万葉巻十六の「安積山影さへ見ゆる山の井の浅き心を我が思はなくに」とともに「和歌の父母」とされ、初めて書を習う人の手本とされており、それを踏まえて、この中七の「習ひ始めや」が、抱一の趣向ということになろう。

この句の「難波津」は、その歌の「難波の港、難波は大阪市及びその付近の古称」の意味ではなく、その歌のを踏まえての「和歌の道・和歌」ということになる。

さらに、この句の下五の「うめの花」も、仮名序の古注の「おほさざきのみかどの、難波津にてみこときこえける時、東宮をたがひにゆづりて、位につきたまはで、三とせになりにければ、王仁といふ人のいぶかり思て、よみてたてまつりけるうた也、この花は梅のはなをいふなるべし」の、「梅のはな」を踏まえてのものということになろう。

二句目の句の「うぐひす」は、抱一が、文化六年(一八〇九)末に下谷金杉大塚村に庵(後に雨華庵と称す)を構えて、その「下谷金杉大塚村」を「鶯邨(村)」と名付け、それを号の一つとしている、その「鶯邨(村)」の「鶯」を指しているのであろう。

この「雨華庵」は、抱一が身請けした小鶯女史(遊女・香川、出家して妙華)と共に過ごした、その抱一と妙華との、終の棲家でもある。この抱一と小鶯女史の、「難波津」(和歌)

の師匠は、抱一と同じく武家出身(江戸町奉行与力)の「国学者・歌人・書家」の加藤千蔭(橘千蔭)ということになろう。

この加藤千蔭は、享保二十年(一七三五)の生まれ、宝暦十一年(一七六一)の生まれの抱一よりも、二十六歳も年長であるが、抱一の多くの画に賛をしており、抱一の師匠格として大きな影響を与えた一人であろう。この千蔭は、文化五年(一八〇八)に七十三歳で没するが、この千蔭への抱一の追悼句が、『屠龍之技』の「第七 かみきぬた」に、次のとおり収載されている。

橘千蔭身まかりける。断琴の友

なりければ

から錦やまとにも見ぬ鳥の影 (第七 かみきぬた)

上五の「から錦」(唐錦)が晩秋から初冬にかけての季語である。中七の「やまとにも見ぬ」の「やまと」は「倭・大和」で、「唐錦」を受けての「倭」(日本国)の意と「江戸」に対する「大和」(「奈良・京都」)の意を兼ねてのもので、「大和」の「公家文化」にも匹敵する「和歌・書」の第一人者という意味合いも込められているであろう。

京都出身で、主に大阪を活躍の場とした、抱一と同時代の画家・中村芳中が、享和二年(一八〇二)に江戸で刊行した『光琳画譜』の「序」を、加藤千蔭が書いており、抱一と芳中とは、加藤千蔭などを介して、何らかの接点はあったことであろう。

そして、この中村芳中などの接点からして、抱一の、京都の尾形光琳や与謝蕪村(大阪出身)との接点も見え隠れしている雰囲気を漂わせている。

酒井抱一筆「紅梅図」(小鸞女史賛) 一幅 文化七年(一八一〇)作 細見美術館蔵

絹本墨画淡彩 九五・九×三五・九㎝

【 抱一と小鸞女史は、抱一の絵や版本に小鸞が題字を寄せるなど(『花濺涙帖』「妙音天像」)、いくつかの競演の場を楽しんでいた。小鸞は漢詩や俳句、書を得意としたらしく、その教養の高さが抱一の厚い信頼を得ていたのである。

小鸞女史は吉原大文字楼の香川と伝え、身請けの時期は明らかでないが、遅くとも文化前期には抱一と暮らしをともにしていた。酒井家では表向き御付女中の春條(はるえ)として処遇した。文化十四年(一八一七)には出家して、妙華(みょうげ)と称した。妙華とは「天雨妙華」に由来し、『大無量寿経』に基づく抱一の「雨華」と同じ出典である。翌年には彼女の願いで養子鶯蒲を迎える。小鸞は知性で抱一の期待によく応えるとともに、天保八年(一八三七)に没するまで、抱一亡きあとの雨華庵を鶯蒲を見守りながら保持し、雨華庵の存続にも尽力した。

本図は文化六年(一八〇九)末に下谷金杉大塚村に庵(後に雨華庵と称す)を構えてから初の、記念すべき新年に描かれた二人の書き初め。抱一が紅梅を、小鸞が漢詩を記している。抱一の「庚午新春写 黄鶯邨中 暉真」の署名と印章「軽擧道人」(朱文重郭方印)は文化中期に特徴的な踊るような書体である。

「黄鶯」は高麗鶯の異名。また、「黄鶯睨睆(おうこうけいかん)」では二十四節気の立春の次候で、早い春の訪れを鶯が告げる意を示す。抱一は大塚に転居し辺りに鶯が多いことから「鶯邨(村)」と号し、文化十四年(一八一七)末に「雨華庵」の扁額を甥の忠実に掲げてもらう頃までこの号を愛用した。

梅の古木は途中で折れているが、その根元近くからは新たな若い枝が晴れ晴れと伸びている。紅梅はほんのりと赤く、蕊は金で先端には緑を点じる。老いた木の洞は墨を滲ませてまた擦筆を用いて表わし、その洞越しに見える若い枝は、小さな枝先のひとつひとつまで新たな生命力に溢れている。抱一五十歳の新春にして味わう穏やかな喜びに満ちており、老いゆく姿と新たな芽吹きの組み合わせは晩年の「白蓮図」に繋がるだろう。

「御寶器明細簿」の「村雨松風」に続く「抱一君 梅花画賛 小堅」が本図にあたると思われ、酒井家でプライベートな作として秘蔵されてきたと思われる。

(賛)

「竹斎」(朱文楕円印)

行過野逕渡渓橋

踏雪相求不憚労

何處蔵春々不見惟

聞風裡暗香瓢

小鸞女史謹題「粟氏小鸞」(白文方印) 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「作品解説96(岡野智子稿)」)

この小鸞女史の漢詩の意などは、次のようなものであろう。

行過野逕渡渓橋(野逕ヲ過ギ行キ渓橋ヲ渡リ → 野ヲ過ギ橋ヲ渡リ)

踏雪相求不憚労(相イ求メ雪踏ムモ労ヲ憚ラズ → 雪ノ径二人ナラ労ハ厭ワズ)

何處蔵春々不見惟(何處ニ春々蔵スモ惟イ見ラレズ → 春ガ何処カソハ知ラズ)

聞風裡暗香瓢(暗裡ノ風ニ聞ク瓢ノ香リ → 暗闇ノ梅ノ香ヲ風ガ知ラスヤ)

花の影(中村芳中画『光琳画譜』所収「六歌仙」「蝦蟇と鉄拐」「渡舟」「貴人渡橋」

「竹林七賢」「富士」周辺)

茶の水に花の影くめ渡し守 (第七 かみきぬた)

『屠龍之技』の「第七 かみきぬた」では、この句の前に「漢土揚子江、日本隅田川」との前書きが付与されている。この前書きは、「中国の揚子江、日本でそれに匹敵する大河は隅田川」というような意で゛あろう。句意は、「その大河の隅田川は花爛漫の季節で、花の影が水面に映っている。渡し守よ、この舟での茶の席の茶の水に、その花の影が映っている水を汲んで欲しい」というようなことであろう。

この句は、抱一の『柳花帖』(姫路市立美術館蔵)にも収載されており、その「渡し守図」は、大河の隅田川図である。それに比して、下記の中村芳中の「渡し舟」(渡し守)図は、

この句の「花の影」を汲んでいるような図で、この句には、この芳中画の方が面白い。

中村芳中画『光琳画譜』所収「六歌仙」「蝦蟇と鉄拐」「渡舟」「貴人渡橋」「竹林七賢」「富士」

http://kazuhisa.eco.coocan.jp/korin_gafu.htm

中村芳中が江戸に出て、『光琳画譜』を出版したのは、享和二年(一八〇三)のこと、そして、酒井抱一が、「光琳百回忌」を営み、『光琳百図』『尾形流略印譜』を刊行したのは、文化十二年(一八一五)、抱一、五十五歳の時である。

芳中の年齢は定かではないが、無二の朋友、青木木米より五歳程度年長と仮定すると、宝暦十ニ年(一七六二)生まれとなり、抱一の宝暦十一年(一七六一)生まれと、ほぼ、同一年齢となって来る。

しかし、抱一は、姫路藩主酒井雅楽頭忠恭の三男忠仰の第四子(次男)として、江戸(東京)神田小川町の酒井家別邸で誕生している、名門大名家の御曹司なのである。それに比して、芳中の出自は全く不明で、芳中の名が出て来るのは、寛政二年(一七九〇)の『浪華郷友録』に画家として紹介されているのが初出である。

芳中は、京都の生まれで、二十代の半頃までは、京で絵の修業をしていたと推測されているが(池大雅門?)、寛政二年(一七九〇)以前の芳中については、全く知られていない

(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』)。

この二人は、早い時期から、俳諧(連句)の世界を知ることになるが、芳中のそれは、これまた、そのネットワークは不明であるが、抱一の方は、安永六年(一七㈦七)、十七歳時の「略年譜」に、「六月一日、抱一元服。この頃、馬場存義に入門し俳諧を始める」と、当時の江戸座の大宗匠、馬場存義門で、存義の門人の一人として、「門人に花裡雨・抱一・月成らがおり、蕪村ら巴人門人との交流が知られる。二世存義は泰里が継いだ」(『俳文学大辞典』)と、俳諧史上にも、その名が刻まれている。

事実、寛政八年(一七九六)、三十六歳時に、「俳諧撰集『江戸続八百韻』を編集発行。四月、鈴木其一生まれる」と、抱一の実質上の後継者の鈴木其一が生まれた年に、江戸座の俳諧宗匠の一人として、その名をとどめている。

その翌年(寛政九年=一七九七、三十七歳)に、「十月十八日、西本願寺第十八世文如の弟子となり、出家する。『等覚院文詮暉真』の法名を名乗る。京都へのお礼旅行のため十一月三日に出発、しかし西本願寺御門跡には会わず、十二月十四日、江戸に戻る。年末、千束に転居。この年、『庭拍手』が初出。」とある。

この抱一の出家は、名門酒井家の御家事情に因るもので、抱一自身としては内心は鬱積したものがあったことであろう。これにより、抱一は武家としての身分から解放され、「権大僧都(ごんだいそうず)」という名誉ある称号と共に、隠士として市中で絵画と俳諧などを主軸とした生活へと方向転換をする。

この翌年(寛政十年=一七九八、三十八歳)に、「二月頃、『軽挙館句藻』に抱一号初出。」と、『軽挙館句藻』という名の句集を編み、そこで、終世の号となる「抱一」の号を用いることになる。すなわち、「抱一」という号は、不惑の年を間近にして、第二の人生を歩む、その決意表明の意が込められているのであろうが、そもそもは、俳号の一つだったのである。

さらに、寛政十二年(一八〇〇、四十歳)時に「『住吉太鼓橋夜景図(橘千蔭賛)』を制作。」とあり、次の作品を今に遺している。

酒井抱一(庭拍手)画「住吉太鼓橋夜景図」一幅 紙本墨画 八〇・七×三二・二㎝

個人蔵 寛政十二年(一八〇〇)作

【 簡略な太鼓橋、シルエットで表される松林、雲間から顔を覗かせた月、いずれもが水墨のモノトーンで描写されるなかで、「冥々居」印の鮮やかな朱色が画面を引き締めている。「寛政庚申林鐘甲子」の落款は、一八〇〇(寛政十二)年六月十三日の制作であることを語る。橘千蔭の賛は、「あきのよのそらゆく月もすみの江の あらゝまつはらさやににみえけり」。古歌には見当たらず、千蔭自身の作か。 】

(『別冊太陽 江戸琳派の粋人 酒井抱一』所収「抱一と橘千蔭(仲町啓子稿)」)

この抱一と関係の深い、先に、下記のアドレスで紹介した「加藤千蔭」こそ、この「橘千蔭」その人であり、その千蔭が、大阪から江戸出て来た芳中の、『光琳画譜』に、その「序」を草している。その「跋」を草した、川上不白もまた、抱一とは深い関係にある一人なのである。

これらの、加藤(橘)千蔭、そして、川上不白の関係からして、同じ、私淑する尾形光琳を介して、相互に、何らかの啓発し合う、何らかの関係し合う文化人ネットワークの二人であったという思いを深くする。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-08-14

(参考一)上記『光琳画譜』(「金華堂守黒」版)の六図(算用数字は登載番号)

3「六歌仙」→宗達以来の「琳派」の主要な画題。芳中は蕪村の俳画に近い。

6蝦蟇鉄拐 →「漢画」「文人画」(南画)の古典的な画題だが、これまた俳画の趣きである。

9渡舟 → 「琳派」の「王朝・公家もの」の画題だが、渡し守の仕草が可笑しい。

12竹林七賢 → 「漢画」「文人画」(南画)の古典的な画題だが、何か「挿絵」の一コマのような感じを受ける。

13富士 →『伊勢物語』の「東下り」の「富士と松」の雰囲気だが、特定はできない。

20貴人渡橋 → 「琳派」の「王朝・公家もの」の画題だが、芳中のは「滑稽味」がある。

(参考二)酒井抱一(さかいほういつ)

没年:文政11.11.29(1829.1.4)

生年:宝暦11.7.1(1761.8.1)

江戸後期の琳派の画家。名は忠因。号は抱一のほかに庭柏子、鶯村など。俳号は杜綾。狂名は尻焼猿人。姫路城主酒井家の次男として江戸に生まれる。寛政9(1797)年剃髪し等覚院文詮暉真と称し、文化6(1809)年暮れには、のちに雨華庵と名付けた画房を根岸に営んだ。若いころから多趣味多芸であったが、薙髪隠居後は特に風雅の道に専心し、文化人とも広く交遊する。絵は狩野派ややまと絵のほか、歌川豊春風の浮世絵美人画,新来の洋風画法、沈南蘋風の絵画、さらには京都の円山・四条派や伊藤若冲、尾形光琳などの画法に習熟した。なかでももっとも大きな感化を受けたのは、30歳代終わりから私淑した尾形光琳からで、文化12(1815)年光琳の百回忌を営み、『尾形流略印譜』や『光琳百図』を出版するなど、数々の光琳顕彰を行うと同時に、華麗な装飾画法を瀟洒にして繊細な江戸風に翻案し、優美ななかにも陰影に富んだ江戸風琳派を完成した。また文政6(1823)年尾形乾山の墓を発見し『乾山遺墨』も編んだ。代表作の「月に秋草図屏風」(個人蔵)、「夏秋草図屏風」(東京国立博物館蔵)、「十二ケ月花鳥図」(御物)などは、いずれも60歳代の作。終生俳諧を好み、洒落た俳画も得意とする。『軽挙館句藻』は俳諧日誌。句集『屠竜之技』(1813)と俳画集『鶯邨画譜』(1817)を刊行している。<参考文献>山根有三ほか編『琳派絵画全集 抱一派』 (仲町啓子) 出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考三)光琳百図

http://www2.dhii.jp/nijl_opendata/searchlist.php?md=thumbs&bib=200010562

(参考四)馬場存義(ばばぞんぎ)

703-1782 江戸時代中期の俳人。

元禄(げんろく)16年3月15日生まれ。2代前田青峨にまなぶ。享保(きょうほう)19年俳諧(はいかい)宗匠となり,存義側をひきいて江戸座の代表的点者として活躍した。与謝蕪村(よさ-ぶそん)とも交友があった。天明2年10月30日死去。80歳。江戸出身。別号に泰里(たいり)、李井庵、有無庵、古来庵。編著に「遠つくば」「古来庵句集」など。