第四 椎の木かげ(4-26~4-28) [第四 椎の木かげ]

4-26 おもふ事言はでたゞにや桐火桶

季語=桐火桶=火桶(ひおけ、ひをけ)/三冬

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2846

【子季語】桐火桶、火櫃

【解説】円火鉢のこと。桐の木などをくり抜いて内側を真鍮などの金属板を張ったもの。炭火を入れて暖を取る。彩色をほどこしてあったりもする。平安時代以降用いられたもので枕草子にある。

【例句】

細工絵を親に見せたる火桶かな 来山「太胡盧可佐」

霜の後撫子さける火桶哉 芭蕉「勧進牒」

草の屋の行灯もとぼす火桶かな 太祗「太祗句選」

桐火桶無絃の琴の撫でごころ 蕪村「雁風呂」

侘びしらに火桶張らうよ短冊で 蕪村「落日庵日記 」

【参考】藤原俊成(「桐火桶」)(「ウィキペディア」)

定家は為家をいさめて、「そのように衣服や夜具を取り巻き、火を明るく灯し、酒や食事・果物等を食い散らかしている様では良い歌は生まれない。亡父卿(俊成)が歌を作られた様子こそ誠に秀逸な歌も生まれて当然だと思われる。深夜、細くあるかないかの灯火に向かい、煤けた直衣をさっと掛けて古い烏帽子を耳まで引き入れ、脇息に寄りかかって桐火桶をいだき声忍びやかに詠吟され、夜が更け人が寝静まるにつれ少し首を傾け夜毎泣かれていたという。誠に思慮深く打ち込まれる姿は伝え聞くだけでもその情緒に心が動かされ涙が出るのをおさえ難い」と言った。(心敬『ささめごと』)

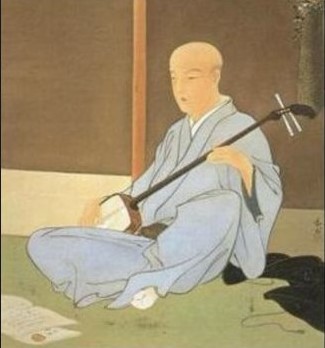

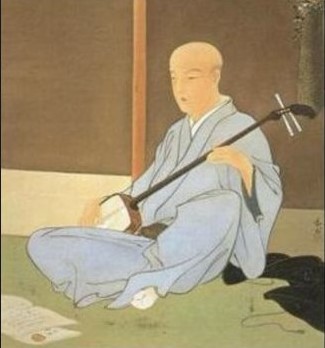

句意(その周辺)=この句には、「俊成卿の畫(画)に」との前書があり、「藤原俊成(釈阿)が桐火桶を抱えている肖像画」を見ての一句なのであろう。

句意=俊成卿は、歌を作るときに、「「おもふ事」(心にあること)を、何一つ、「言はで」(言葉には出さず)、「たゞにや」(ただ、ひたすらに、「ウーン・ウーン」と苦吟しながら)、「桐火桶」(桐火鉢)を、抱え込んでいたんだと、そんなことを、この俊成卿の肖像画を見て、実感したわい。

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-264-28.html

藤原俊成(菊池容斎・画、明治時代)(「ウィキペディア」)

4-27 松を時雨むかしうき世の毬目附

季語=時雨(初冬)

「毬目附(まりめつけ)」=「打毬(だきゅう)」競技(馬術競技)の「違法を監察する武士の職名(役名)」

「打毬」=打毬(だきゅう)は日本の競技・遊戯。馬に騎った者らが2組に分かれ、打毬杖(だきゅうづえ。毬杖)をふるって庭にある毬を自分の組の毬門に早く入れることを競う。

(中略)

江戸時代の方法は、毬門に紅白の験を立てて、毬門内に騎者10人、左右5騎ずつくつわを並べ、控える。騎者の後方左右に、勝負の合図に鉦鼓を打つ役人がいて、毬目付毬奉行門のかたわらでたがいに毬の出入りを検し、勝敗を分かつことを司る。(「ウィキペディア」)

句意(その周辺)=この句は、「河人が初七日に橋場の保元寺に参る」との前書のある二句のうちの一句目の句である。この「河人」という人物は、抱一の俳句仲間というよりも、抱一の世話役のような「酒井家」の重臣のような方で、第八代将軍・徳川吉宗が奨励した馬術競技「打毬」の「目附」役なども担っていたのであろう。

句意=何かとお世話になっている「酒井家」の重臣「河人」の「初七日」に「橋場の保元寺(法源寺)」(参考二)に出掛けた。その寺の「松」に「時雨」が降りかかり、在りししの、馬術競技の「打毬」の「目附」役であった頃の、「河人の英姿」が蘇ってくる。

(参考一) 「打毬図」周辺

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-264-28.html

「打毬図」(「和歌山市立博物館」蔵)

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/281583

≪(解説) 打毬をする紀州藩士の様子を描いている。打毬とは、現在も宮内庁において保存・継承されている古式馬術で、紀元前5~6世紀に古代ペルシャで発祥し、中国を経て平安時代に我が国に伝えられた。和歌山出身の徳川吉宗が武芸として復興し、各藩に奨励したという。≫

(参考二)「保元寺」周辺

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-264-28.html

江戸名所図会「法源寺・鏡が池」

https://blog.goo.ne.jp/sa194520131207/e/7f5a39c964d373b87b6dad87c965a211

4-28 仙人の碁盤に向ふ巨(炬)燵かな

季語=巨(炬)燵=「炬燵」(三冬)

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2841

【子季語】掘炬燵、置炬燵、敷炬燵、切炬燵、電気炬燵、炬燵櫓、炬燵蒲団、炬燵切る、炬燵張る、炬燵開く、炬燵板

【解説】日本に古くからある暖房器具。近頃は電気炬燵がほとんどだが、昔は、床を切って炉を設け櫓を据えて蒲団をかけ暖を取った。また櫓の中に火種をいれた中子を置いて、蒲団をかぶせたものを置炬燵と言った。

【例句】

住みつかぬ旅のこゝろや置火燵 芭蕉「勧進牒」

きりぎりすわすれ音になくこたつ哉 芭蕉「蕉翁全伝」

寝ごゝろや火燵蒲団のさめぬ内 其角「猿蓑」

つくづくとものゝはじまる炬燵哉 鬼貫「鬼貫句選」

草庵の火燵の下や古狸 丈草「丈草句集」

淀舟やこたつの下の水の音 太祇「太祇句帖」

巨燵出て早あしもとの野河哉 蕪村「蕪村俳句集」

腰ぬけの妻うつくしき巨燵かな 蕪村「蕪村俳句集」

句意(その周辺)=この句にも、「河人が初七日に橋場の保元寺に参る」との前書が掛かる。

句意=「俗界」(「うき世」)を離れて、「仙人」(神通力を修めた「仙客」)と化した「打毬目附」そし「て「囲碁の仙客(達人)」の、その「先人(亡き人)」の「形見分け」の「碁盤」を「炬燵」の上に置いて、しみじみと、「在りし師」の「在りし日(日々)」を偲んでいる。

季語=桐火桶=火桶(ひおけ、ひをけ)/三冬

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2846

【子季語】桐火桶、火櫃

【解説】円火鉢のこと。桐の木などをくり抜いて内側を真鍮などの金属板を張ったもの。炭火を入れて暖を取る。彩色をほどこしてあったりもする。平安時代以降用いられたもので枕草子にある。

【例句】

細工絵を親に見せたる火桶かな 来山「太胡盧可佐」

霜の後撫子さける火桶哉 芭蕉「勧進牒」

草の屋の行灯もとぼす火桶かな 太祗「太祗句選」

桐火桶無絃の琴の撫でごころ 蕪村「雁風呂」

侘びしらに火桶張らうよ短冊で 蕪村「落日庵日記 」

【参考】藤原俊成(「桐火桶」)(「ウィキペディア」)

定家は為家をいさめて、「そのように衣服や夜具を取り巻き、火を明るく灯し、酒や食事・果物等を食い散らかしている様では良い歌は生まれない。亡父卿(俊成)が歌を作られた様子こそ誠に秀逸な歌も生まれて当然だと思われる。深夜、細くあるかないかの灯火に向かい、煤けた直衣をさっと掛けて古い烏帽子を耳まで引き入れ、脇息に寄りかかって桐火桶をいだき声忍びやかに詠吟され、夜が更け人が寝静まるにつれ少し首を傾け夜毎泣かれていたという。誠に思慮深く打ち込まれる姿は伝え聞くだけでもその情緒に心が動かされ涙が出るのをおさえ難い」と言った。(心敬『ささめごと』)

句意(その周辺)=この句には、「俊成卿の畫(画)に」との前書があり、「藤原俊成(釈阿)が桐火桶を抱えている肖像画」を見ての一句なのであろう。

句意=俊成卿は、歌を作るときに、「「おもふ事」(心にあること)を、何一つ、「言はで」(言葉には出さず)、「たゞにや」(ただ、ひたすらに、「ウーン・ウーン」と苦吟しながら)、「桐火桶」(桐火鉢)を、抱え込んでいたんだと、そんなことを、この俊成卿の肖像画を見て、実感したわい。

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-264-28.html

藤原俊成(菊池容斎・画、明治時代)(「ウィキペディア」)

4-27 松を時雨むかしうき世の毬目附

季語=時雨(初冬)

「毬目附(まりめつけ)」=「打毬(だきゅう)」競技(馬術競技)の「違法を監察する武士の職名(役名)」

「打毬」=打毬(だきゅう)は日本の競技・遊戯。馬に騎った者らが2組に分かれ、打毬杖(だきゅうづえ。毬杖)をふるって庭にある毬を自分の組の毬門に早く入れることを競う。

(中略)

江戸時代の方法は、毬門に紅白の験を立てて、毬門内に騎者10人、左右5騎ずつくつわを並べ、控える。騎者の後方左右に、勝負の合図に鉦鼓を打つ役人がいて、毬目付毬奉行門のかたわらでたがいに毬の出入りを検し、勝敗を分かつことを司る。(「ウィキペディア」)

句意(その周辺)=この句は、「河人が初七日に橋場の保元寺に参る」との前書のある二句のうちの一句目の句である。この「河人」という人物は、抱一の俳句仲間というよりも、抱一の世話役のような「酒井家」の重臣のような方で、第八代将軍・徳川吉宗が奨励した馬術競技「打毬」の「目附」役なども担っていたのであろう。

句意=何かとお世話になっている「酒井家」の重臣「河人」の「初七日」に「橋場の保元寺(法源寺)」(参考二)に出掛けた。その寺の「松」に「時雨」が降りかかり、在りししの、馬術競技の「打毬」の「目附」役であった頃の、「河人の英姿」が蘇ってくる。

(参考一) 「打毬図」周辺

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-264-28.html

「打毬図」(「和歌山市立博物館」蔵)

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/281583

≪(解説) 打毬をする紀州藩士の様子を描いている。打毬とは、現在も宮内庁において保存・継承されている古式馬術で、紀元前5~6世紀に古代ペルシャで発祥し、中国を経て平安時代に我が国に伝えられた。和歌山出身の徳川吉宗が武芸として復興し、各藩に奨励したという。≫

(参考二)「保元寺」周辺

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-264-28.html

江戸名所図会「法源寺・鏡が池」

https://blog.goo.ne.jp/sa194520131207/e/7f5a39c964d373b87b6dad87c965a211

4-28 仙人の碁盤に向ふ巨(炬)燵かな

季語=巨(炬)燵=「炬燵」(三冬)

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2841

【子季語】掘炬燵、置炬燵、敷炬燵、切炬燵、電気炬燵、炬燵櫓、炬燵蒲団、炬燵切る、炬燵張る、炬燵開く、炬燵板

【解説】日本に古くからある暖房器具。近頃は電気炬燵がほとんどだが、昔は、床を切って炉を設け櫓を据えて蒲団をかけ暖を取った。また櫓の中に火種をいれた中子を置いて、蒲団をかぶせたものを置炬燵と言った。

【例句】

住みつかぬ旅のこゝろや置火燵 芭蕉「勧進牒」

きりぎりすわすれ音になくこたつ哉 芭蕉「蕉翁全伝」

寝ごゝろや火燵蒲団のさめぬ内 其角「猿蓑」

つくづくとものゝはじまる炬燵哉 鬼貫「鬼貫句選」

草庵の火燵の下や古狸 丈草「丈草句集」

淀舟やこたつの下の水の音 太祇「太祇句帖」

巨燵出て早あしもとの野河哉 蕪村「蕪村俳句集」

腰ぬけの妻うつくしき巨燵かな 蕪村「蕪村俳句集」

句意(その周辺)=この句にも、「河人が初七日に橋場の保元寺に参る」との前書が掛かる。

句意=「俗界」(「うき世」)を離れて、「仙人」(神通力を修めた「仙客」)と化した「打毬目附」そし「て「囲碁の仙客(達人)」の、その「先人(亡き人)」の「形見分け」の「碁盤」を「炬燵」の上に置いて、しみじみと、「在りし師」の「在りし日(日々)」を偲んでいる。

第四 椎の木かげ(4-21~4-25) [第四 椎の木かげ]

4-21 太刀懸に菊一とふりやけふの床

季語=菊=菊(きく)/三秋

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2597

【子季語】白菊、黄菊、一重菊、八重菊、大菊、中菊、小菊、菊作、厚物咲、初菊、乱菊、千代美草、懸崖菊、菊の宿、菊の友、籬の菊、菊時、菊畑

【解説】キク科の多年草。中国原産。奈良時代日本に渡って来た。江戸時代になって観賞用としての菊作りが盛んになる。香りよく見ても美しい。食用にもなる。秋を代表する花として四君子(梅竹蘭菊)の一つでもある。

【例句】

菊の香や奈良には古き仏達 芭蕉「杉風宛書簡」

菊の花咲くや石屋の石の間 芭蕉「翁草」

琴箱や古物店の背戸の菊 芭蕉「住吉物語」

白菊の目にたてゝ見る塵もなし 芭蕉「笈日記」

手燭して色失へる黄菊かな 蕪村「夜半叟句集」

黄菊白菊其の外の名はなくもなが 嵐雪「其袋」

「重陽」(前書の「重陽」)=重陽(ちょうよう、ちようやう)/晩秋

https://kigosai.sub.jp/?s=%E9%87%8D%E9%99%BD&x=0&y=0

【子季語】重九、重陽の宴、菊の節句、九日の節句、菊の日、今日の菊、三九日、刈上の節供

【関連季語】温め酒、高きに登る、菊の着綿、茱萸の袋 、茱萸の酒、菊酒、九日小袖

【解説】旧暦の九月九日の節句。菊の節句ともいう。長寿を願って、菊の酒を飲み、高きに登るなどのならわしがある。

【実証的見解】古来、中国では奇数を陽数として好み、その最大の数「九」が重なる九月九日を、陽の重なる日、重陽とした。この日は、高いところにのぼり、長寿を願って菊の酒を飲んだ。これを「登高」という。また、茱萸の実を入れた袋を身につければ、茱萸の香気によって邪気がはらわれ、長寿をたまわるとも信じられていた。日本においては、宮中で観菊の宴がもよおされ、群臣は菊の酒を賜った。また、菊に一晩綿をかぶせ、その夜露と香りをつけたもので身を拭う、菊の着綿という風習もあった。この日に酒を温めて飲む「温め酒」の風習は無病息災を願ったものである。

【例句】

朝露や菊の節句は町中も 太祇「太祇句選」

人心しづかに菊の節句かな 召波「春泥発句集」

【参考】健康を願う「菊の節句」周辺

https://www.kumon.ne.jp/kumonnow/topics/vol370/

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html

雅遊五節句之内 菊月』 国芳 天保10(1839)年頃

≪九月九日は「菊の節句」です。昔の中国では九のような奇数を陽数、八のような偶数を陰数と分類していました。この考え方からすると「九」は一桁の奇数の中で最も大きく、特に九月九日のように陽数が重なることから「重陽」と呼ばれました。また、旧暦の九月は今の十月にあたり、優れた薬効があり不老長寿の花とされる「菊」の時期であることから「菊月」とも呼ばれていました。江戸時代になると、幕府は一月一日、三月三日、五月五日、七月七日、九月九日の季節の節目を「五節句」として制定しましたが、中でも九月九日は「重陽の節句」または「菊の節句」と呼ばれ、盛大に行われていたようです。また、江戸中期になるとこの日を大人の女性の「後(のち)の雛」として雛人形と秋の菊の花を飾り、厄除けや健康祈願をする「大人の雛祭り」の風習も庶民の間で広がりをみせたといいます。

さて、今回の浮世絵は武者絵を得意とする歌川国芳の描いた「雅遊五節句之内 菊月」です。国芳は二人の男の子に相撲を取らせて「菊の節句」を表現しました。しかし筋骨隆々の武者絵と違い、二人の男の子はあどけなく、まわし(ふうどし)に巾着を付けて一戦を交えています。腰の巾着はおそらくお守りや迷子札入れとして母親が手作りしたものでしょう。まわし姿になっても巾着をつけて勝負している様子がなんとも可愛らしいですね。周りでは菊文様の着物の子どもが声援しています。周囲には長寿のシンボルである大輪の菊が多数描かれていて、子どもの健康、長寿の願いを込めたことがわかります。≫

句意(その周辺)=今日は、陰暦の九月九日の「重陽」、「菊の節句」である。「床の間」の、その「太刀掛け」には、今日は「菊一輪(いちりん)」が懸けられている。(蛇足=この「菊一輪」は、酒井抱一が「大名・酒井家」の一員であることを示す、名刀「菊一文字」が「一(ひと)ふり)懸けられている。」

4-21 見劣し人のこゝろや作りきく

季語=作りきく=菊(きく)/三秋

「作りきく」=菊作り=1 菊を栽培すること。また、その人。《季 秋》/2 フグなどの刺身を、皿の上に菊の花のように盛りつけたもの。/3 「菊作りの太刀」の略。(「デジタル大辞泉」)

句意(その周辺)=今日は「重陽」の節句、菊見に出かけた。いろいろな「作り菊」を見て回ったが、「見事なもの」と「見劣るものと」、その区分けは、その「菊」を作る「人のこころ」によるものということを実感した。(蛇足=「料理」の「菊つくり」でも、「太刀」の「菊一文字」と「菊一文字もどき」との違いでも、全く、同じことなのだ。)

4-23 冬の野や何を尾花が袖みやげ

季語=冬の野(三冬)。「尾花」(三秋)も季語だが、この句では「冬野(枯野)の尾花」。

「袖みやげ」=この「袖みやげ(土産)」が難解である。この「袖」は「誰が袖」(匂袋)の「誰が」が「ヌケ」になっているものと解したい。

《古今集・春上の「色よりも香こそあはれと思ほゆれ誰が袖ふれし宿の梅ぞも」の歌から》

1 匂袋(においぶくろ)の名。衣服の袖の形に作った袋を二つひもで結び、たもと落としのようにして携帯した。

2 細長い楊枝ようじさし。

3 桃山時代から江戸時代にかけて流行した種々の豪華な婦人の衣装を衣桁(いこう)にかけた図。屏風(びょうぶ)などに描かれた。

4 衣服の片袖の形や文様を意匠に取り入れた器物。香合(こうごう)・向付(むこうづけ)・茶碗・水指(みずさし)などがある。(「デジタル大辞泉」)

句意(その周辺)=このお土産の「誰が袖(匂袋)」の図柄は、「冬の野の尾花」のようである。「重陽」の節句に、「黄菊白菊其の外の名はなくもなが(嵐雪)」の「菊」の図柄であれば、吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)に申し分なかったのに。(蛇足=これでは「見劣り」するわい。)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html

「誰が袖(匂袋)」

4-24 見し夢や時雨の松の畫から紙

季語=時雨(初冬)

「畫から紙」=「桃山時代から江戸時代にかけて流行した種々の豪華な婦人の衣装を衣桁(いこう)にかけた図。屏風(びょうぶ)などに描かれた。」=「誰が袖(屏風)」

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html

「誰が袖図屛風」(サントリー美術館蔵)( 六曲一双/)屛風 紙本著色/(各)縦172.0 横384.0/江戸時代 17世紀)

https://www.suntory.co.jp/sma/collection/gallery/detail?id=555

≪ 誰が袖屏風とは、衣桁などに多くの衣装を掛けた様子を描いた作品群のことで、江戸時代初期に流行したと考えられている。基本的に人物は登場せず、衣装や匂い袋、遊戯具など、室内に置かれた持ち物によって、その持ち主の面影を偲ぶという趣向になっている。「誰か袖」とは「これは誰の衣装なのか」という意味で、『古今和歌集』に収められた「色よりも 香こそあはれと思ほゆれ 誰が袖ふれし 宿の梅ぞも」に由来する。なかでも本作はバランスの良い構図と、豪華な描写が高く評価されている。右隻は、菊蒔絵の衣桁の上段に、霞に藤花模様の能装束らしき衣装と匂い袋が配されている。下段には菖蒲模様の袴が見える。右端に置かれているのは能面を入れる面箱と思われ、この部屋の主人公は能を好む人物であるらしい。左隻は、藤蒔絵の衣桁や屏風に、段に胡蝶文、転法輪文、文字散らし文、丸紋散らし文など、多様なデザインの衣装が掛かっている。右手には双六盤があり、盤上や床に石、サイコロ、振り筒が無造作に置かれている。画中屏風には本格的な水墨山水図が描かれており、その筆致が海北派に近いとの指摘がある。本作の作者は不明だが、著色画・水墨画の両方に長けた絵師であったことは間違いない。(『リニューアル・オープン記念展Ⅰ ART in LIFE, LIFE and BEAUTY』、サントリー美術館、2020年) ≫

句意=昨日「見し夢」の中で、嘗て、大手門前の「酒井家上屋敷」での一句、「ゆめに見し梅や障子の影ぼうし」(「第一こがねのこま1-6」)が、「重陽の節句の菊に降りかかる時雨の松」となって、当時の面影が、「誰が袖図屏風(「畫から紙」)」として蘇ってきた。それは、同時に、吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)の、その其角宗匠の名吟、「名月や畳の上に松の影」(『雑談集(其角著)』)を偲ばせるものであった。

(参考一)『雑談集』(其角著)周辺

http://urawa0328.babymilk.jp/haijin/zoutan.html

(参考二)「ゆめに見し梅や障子の影ぼうし」(「第一こがねのこま1-6」)周辺

https://yahantei.blogspot.com/2023/01/1-6.html

4-25 来ぬ夜鳴く衛や虎が裾模様

季語=「衛」=千鳥(ちどり)/三冬

https://kigosai.sub.jp/?s=%E5%8D%83%E9%B3%A5&x=0&y=0

【子季語】目大千鳥、大膳、胸黒、小千鳥、白千鳥、鵤千鳥、千鳥足、千鳥掛、磯千鳥、浜千鳥、浦千鳥、島千鳥、川千鳥、群千鳥、友千鳥、遠千鳥、夕千鳥、小夜千鳥、夕波千鳥、月夜千鳥、鵆

【解説】チドリ科の鳥の総称で留鳥と渡り鳥がある。嘴は短く、色は灰褐色。足を交差させて歩むのが千鳥足。酔っ払いの歩行にたとえられる。

【例句】

星崎の闇を見よとや啼千鳥 芭蕉「笈の小文」

一疋のはね馬もなし川千鳥 芭蕉「もとの水」

千鳥立更行初夜の日枝おろし 芭蕉「伊賀産湯」

汐汲や千鳥残して帰る海人 鬼貫「七車」

背戸口の入江にのぼる千鳥かな 丈草「猿蓑」

【参考】「虎が雨」=「虎が雨(とらがあめ)/ 仲夏」(陰暦の五月二十八日に降る雨のこと。曾我兄弟の兄、十郎が新田忠常に切り殺されことを、愛人の虎御前が悲しみ、その涙が雨になったという言伝えに由来する。)の季語だが、この句では、「虎が裾模様」で、季語としての働きはしていない。さらに、この「袖(すそ)模様」は、「前々句」(4-23)からの「誰が袖」の「袖(そで)模様」の変奏なのである。

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html

「白繻子地紅梅文様描絵小袖 酒井抱一画」(「国立歴史民俗博物館」蔵)

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/136247

≪酒井抱一(ほういつ)(1761~1828)の筆による描絵小袖である。文様は独特な濃淡で紅梅を描き、梅樹の根元には蒲公英(たんぽぽ)や菫(すみれ)など春の情景が表される。「抱一」の朱印がある。本小袖は、紅梅を全面に見事に描いた小袖意匠としても秀逸であり、絵師が直接小袖に図様を描く描絵小袖の数少ない遺例の一つである。≫

句意(その周辺)=吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)の、その其角宗匠の『句兄弟』に収載されている「むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許(もと)」(参考)の「本句取り」の一句なのである。

句意=「重陽」の「菊」(「誰が袖」の菊模様の「匂袋」)の句から、「時雨」(「誰が袖図屏風」の「畫から紙」)の句となり、そして、「今」、それらが、「袖」でなく「裾」の、その「虎が雨」の、その「白繻子地紅梅(「虎が雨」の見立て)文様描絵小袖(その「袖」と「裾」絵)の、「虎が雨(「梅」して、「菊」・「千鳥」)」と化している。

(参考)「むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許(其角)」周辺

https://yahantei.blogspot.com/2007/05/blog-post_23.html

(句合せ四)

※『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※(謎解き・五十五)http://yahantei.blogspot.com/2007/03/blog-post_24.html

四番

兄 粛山

祐成が袖引(き)のばせむら千鳥

弟 (其角)

むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許

(兄句の句意)群千鳥が鳴いている。群千鳥よ、どうか、曽我兄弟の祐成が仇討ちに出掛けていこうとしているが、その袖を強く引いて引き留めて欲しい。

(弟句の句意)群千鳥が鳴いている。曽我兄弟の祐成が仇討ちに出掛けて行った日も、虎御前とともにあって、その夜は厳しい寒さであったことだろう。

(判詞の要点)両句とも、曽我十郎祐成と祐成と契った遊女の虎御前のことについて詠んだものである。「是は各句合意の躰也。兄の句に寒しといふ字のふくみて聞え侍れば、こなたの句、弟なるべし」。判詞中の「冬の夜の川風寒みのうたにて追反せし也」は、紀貫之の「思ひかね妹がり行けば冬の夜の川風寒みちどり鳴くなり」(『拾遺集』)を踏まえている。

(参考)「粛山(しゅくざん)」については、この其角の『句兄弟』の、「上巻が三十九番の発句合(わせ)、判詞、其角。中巻が粛山との両吟謡歌仙、父東順の葬送の折の其角の独吟五十韻、芭蕉の東順伝、其角らの連句八巻を収める。下巻は元禄七年秋から冬にかけて東海道・畿内の旅をした其角・岩翁・亀翁らの紀行句、諸家発句を健・新・清など六格に分類したものを収める」(『俳文学大辞典』)の、「中巻が粛山との両吟謡歌仙、父東順の葬送の折の其角の独吟五十韻、芭蕉の東順伝、其角らの連句八巻を収める」の「粛山」であろう。『句兄弟(上)』の其角の判詞には、「さすか(が)に高名の士なりけれハ(ば)」とあり、この粛山とは、松平隠岐守の重臣・久松粛山のことであろう。

季語=菊=菊(きく)/三秋

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2597

【子季語】白菊、黄菊、一重菊、八重菊、大菊、中菊、小菊、菊作、厚物咲、初菊、乱菊、千代美草、懸崖菊、菊の宿、菊の友、籬の菊、菊時、菊畑

【解説】キク科の多年草。中国原産。奈良時代日本に渡って来た。江戸時代になって観賞用としての菊作りが盛んになる。香りよく見ても美しい。食用にもなる。秋を代表する花として四君子(梅竹蘭菊)の一つでもある。

【例句】

菊の香や奈良には古き仏達 芭蕉「杉風宛書簡」

菊の花咲くや石屋の石の間 芭蕉「翁草」

琴箱や古物店の背戸の菊 芭蕉「住吉物語」

白菊の目にたてゝ見る塵もなし 芭蕉「笈日記」

手燭して色失へる黄菊かな 蕪村「夜半叟句集」

黄菊白菊其の外の名はなくもなが 嵐雪「其袋」

「重陽」(前書の「重陽」)=重陽(ちょうよう、ちようやう)/晩秋

https://kigosai.sub.jp/?s=%E9%87%8D%E9%99%BD&x=0&y=0

【子季語】重九、重陽の宴、菊の節句、九日の節句、菊の日、今日の菊、三九日、刈上の節供

【関連季語】温め酒、高きに登る、菊の着綿、茱萸の袋 、茱萸の酒、菊酒、九日小袖

【解説】旧暦の九月九日の節句。菊の節句ともいう。長寿を願って、菊の酒を飲み、高きに登るなどのならわしがある。

【実証的見解】古来、中国では奇数を陽数として好み、その最大の数「九」が重なる九月九日を、陽の重なる日、重陽とした。この日は、高いところにのぼり、長寿を願って菊の酒を飲んだ。これを「登高」という。また、茱萸の実を入れた袋を身につければ、茱萸の香気によって邪気がはらわれ、長寿をたまわるとも信じられていた。日本においては、宮中で観菊の宴がもよおされ、群臣は菊の酒を賜った。また、菊に一晩綿をかぶせ、その夜露と香りをつけたもので身を拭う、菊の着綿という風習もあった。この日に酒を温めて飲む「温め酒」の風習は無病息災を願ったものである。

【例句】

朝露や菊の節句は町中も 太祇「太祇句選」

人心しづかに菊の節句かな 召波「春泥発句集」

【参考】健康を願う「菊の節句」周辺

https://www.kumon.ne.jp/kumonnow/topics/vol370/

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html

雅遊五節句之内 菊月』 国芳 天保10(1839)年頃

≪九月九日は「菊の節句」です。昔の中国では九のような奇数を陽数、八のような偶数を陰数と分類していました。この考え方からすると「九」は一桁の奇数の中で最も大きく、特に九月九日のように陽数が重なることから「重陽」と呼ばれました。また、旧暦の九月は今の十月にあたり、優れた薬効があり不老長寿の花とされる「菊」の時期であることから「菊月」とも呼ばれていました。江戸時代になると、幕府は一月一日、三月三日、五月五日、七月七日、九月九日の季節の節目を「五節句」として制定しましたが、中でも九月九日は「重陽の節句」または「菊の節句」と呼ばれ、盛大に行われていたようです。また、江戸中期になるとこの日を大人の女性の「後(のち)の雛」として雛人形と秋の菊の花を飾り、厄除けや健康祈願をする「大人の雛祭り」の風習も庶民の間で広がりをみせたといいます。

さて、今回の浮世絵は武者絵を得意とする歌川国芳の描いた「雅遊五節句之内 菊月」です。国芳は二人の男の子に相撲を取らせて「菊の節句」を表現しました。しかし筋骨隆々の武者絵と違い、二人の男の子はあどけなく、まわし(ふうどし)に巾着を付けて一戦を交えています。腰の巾着はおそらくお守りや迷子札入れとして母親が手作りしたものでしょう。まわし姿になっても巾着をつけて勝負している様子がなんとも可愛らしいですね。周りでは菊文様の着物の子どもが声援しています。周囲には長寿のシンボルである大輪の菊が多数描かれていて、子どもの健康、長寿の願いを込めたことがわかります。≫

句意(その周辺)=今日は、陰暦の九月九日の「重陽」、「菊の節句」である。「床の間」の、その「太刀掛け」には、今日は「菊一輪(いちりん)」が懸けられている。(蛇足=この「菊一輪」は、酒井抱一が「大名・酒井家」の一員であることを示す、名刀「菊一文字」が「一(ひと)ふり)懸けられている。」

4-21 見劣し人のこゝろや作りきく

季語=作りきく=菊(きく)/三秋

「作りきく」=菊作り=1 菊を栽培すること。また、その人。《季 秋》/2 フグなどの刺身を、皿の上に菊の花のように盛りつけたもの。/3 「菊作りの太刀」の略。(「デジタル大辞泉」)

句意(その周辺)=今日は「重陽」の節句、菊見に出かけた。いろいろな「作り菊」を見て回ったが、「見事なもの」と「見劣るものと」、その区分けは、その「菊」を作る「人のこころ」によるものということを実感した。(蛇足=「料理」の「菊つくり」でも、「太刀」の「菊一文字」と「菊一文字もどき」との違いでも、全く、同じことなのだ。)

4-23 冬の野や何を尾花が袖みやげ

季語=冬の野(三冬)。「尾花」(三秋)も季語だが、この句では「冬野(枯野)の尾花」。

「袖みやげ」=この「袖みやげ(土産)」が難解である。この「袖」は「誰が袖」(匂袋)の「誰が」が「ヌケ」になっているものと解したい。

《古今集・春上の「色よりも香こそあはれと思ほゆれ誰が袖ふれし宿の梅ぞも」の歌から》

1 匂袋(においぶくろ)の名。衣服の袖の形に作った袋を二つひもで結び、たもと落としのようにして携帯した。

2 細長い楊枝ようじさし。

3 桃山時代から江戸時代にかけて流行した種々の豪華な婦人の衣装を衣桁(いこう)にかけた図。屏風(びょうぶ)などに描かれた。

4 衣服の片袖の形や文様を意匠に取り入れた器物。香合(こうごう)・向付(むこうづけ)・茶碗・水指(みずさし)などがある。(「デジタル大辞泉」)

句意(その周辺)=このお土産の「誰が袖(匂袋)」の図柄は、「冬の野の尾花」のようである。「重陽」の節句に、「黄菊白菊其の外の名はなくもなが(嵐雪)」の「菊」の図柄であれば、吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)に申し分なかったのに。(蛇足=これでは「見劣り」するわい。)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html

「誰が袖(匂袋)」

4-24 見し夢や時雨の松の畫から紙

季語=時雨(初冬)

「畫から紙」=「桃山時代から江戸時代にかけて流行した種々の豪華な婦人の衣装を衣桁(いこう)にかけた図。屏風(びょうぶ)などに描かれた。」=「誰が袖(屏風)」

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html

「誰が袖図屛風」(サントリー美術館蔵)( 六曲一双/)屛風 紙本著色/(各)縦172.0 横384.0/江戸時代 17世紀)

https://www.suntory.co.jp/sma/collection/gallery/detail?id=555

≪ 誰が袖屏風とは、衣桁などに多くの衣装を掛けた様子を描いた作品群のことで、江戸時代初期に流行したと考えられている。基本的に人物は登場せず、衣装や匂い袋、遊戯具など、室内に置かれた持ち物によって、その持ち主の面影を偲ぶという趣向になっている。「誰か袖」とは「これは誰の衣装なのか」という意味で、『古今和歌集』に収められた「色よりも 香こそあはれと思ほゆれ 誰が袖ふれし 宿の梅ぞも」に由来する。なかでも本作はバランスの良い構図と、豪華な描写が高く評価されている。右隻は、菊蒔絵の衣桁の上段に、霞に藤花模様の能装束らしき衣装と匂い袋が配されている。下段には菖蒲模様の袴が見える。右端に置かれているのは能面を入れる面箱と思われ、この部屋の主人公は能を好む人物であるらしい。左隻は、藤蒔絵の衣桁や屏風に、段に胡蝶文、転法輪文、文字散らし文、丸紋散らし文など、多様なデザインの衣装が掛かっている。右手には双六盤があり、盤上や床に石、サイコロ、振り筒が無造作に置かれている。画中屏風には本格的な水墨山水図が描かれており、その筆致が海北派に近いとの指摘がある。本作の作者は不明だが、著色画・水墨画の両方に長けた絵師であったことは間違いない。(『リニューアル・オープン記念展Ⅰ ART in LIFE, LIFE and BEAUTY』、サントリー美術館、2020年) ≫

句意=昨日「見し夢」の中で、嘗て、大手門前の「酒井家上屋敷」での一句、「ゆめに見し梅や障子の影ぼうし」(「第一こがねのこま1-6」)が、「重陽の節句の菊に降りかかる時雨の松」となって、当時の面影が、「誰が袖図屏風(「畫から紙」)」として蘇ってきた。それは、同時に、吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)の、その其角宗匠の名吟、「名月や畳の上に松の影」(『雑談集(其角著)』)を偲ばせるものであった。

(参考一)『雑談集』(其角著)周辺

http://urawa0328.babymilk.jp/haijin/zoutan.html

(参考二)「ゆめに見し梅や障子の影ぼうし」(「第一こがねのこま1-6」)周辺

https://yahantei.blogspot.com/2023/01/1-6.html

4-25 来ぬ夜鳴く衛や虎が裾模様

季語=「衛」=千鳥(ちどり)/三冬

https://kigosai.sub.jp/?s=%E5%8D%83%E9%B3%A5&x=0&y=0

【子季語】目大千鳥、大膳、胸黒、小千鳥、白千鳥、鵤千鳥、千鳥足、千鳥掛、磯千鳥、浜千鳥、浦千鳥、島千鳥、川千鳥、群千鳥、友千鳥、遠千鳥、夕千鳥、小夜千鳥、夕波千鳥、月夜千鳥、鵆

【解説】チドリ科の鳥の総称で留鳥と渡り鳥がある。嘴は短く、色は灰褐色。足を交差させて歩むのが千鳥足。酔っ払いの歩行にたとえられる。

【例句】

星崎の闇を見よとや啼千鳥 芭蕉「笈の小文」

一疋のはね馬もなし川千鳥 芭蕉「もとの水」

千鳥立更行初夜の日枝おろし 芭蕉「伊賀産湯」

汐汲や千鳥残して帰る海人 鬼貫「七車」

背戸口の入江にのぼる千鳥かな 丈草「猿蓑」

【参考】「虎が雨」=「虎が雨(とらがあめ)/ 仲夏」(陰暦の五月二十八日に降る雨のこと。曾我兄弟の兄、十郎が新田忠常に切り殺されことを、愛人の虎御前が悲しみ、その涙が雨になったという言伝えに由来する。)の季語だが、この句では、「虎が裾模様」で、季語としての働きはしていない。さらに、この「袖(すそ)模様」は、「前々句」(4-23)からの「誰が袖」の「袖(そで)模様」の変奏なのである。

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-214-25.html

「白繻子地紅梅文様描絵小袖 酒井抱一画」(「国立歴史民俗博物館」蔵)

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/136247

≪酒井抱一(ほういつ)(1761~1828)の筆による描絵小袖である。文様は独特な濃淡で紅梅を描き、梅樹の根元には蒲公英(たんぽぽ)や菫(すみれ)など春の情景が表される。「抱一」の朱印がある。本小袖は、紅梅を全面に見事に描いた小袖意匠としても秀逸であり、絵師が直接小袖に図様を描く描絵小袖の数少ない遺例の一つである。≫

句意(その周辺)=吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)の、その其角宗匠の『句兄弟』に収載されている「むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許(もと)」(参考)の「本句取り」の一句なのである。

句意=「重陽」の「菊」(「誰が袖」の菊模様の「匂袋」)の句から、「時雨」(「誰が袖図屏風」の「畫から紙」)の句となり、そして、「今」、それらが、「袖」でなく「裾」の、その「虎が雨」の、その「白繻子地紅梅(「虎が雨」の見立て)文様描絵小袖(その「袖」と「裾」絵)の、「虎が雨(「梅」して、「菊」・「千鳥」)」と化している。

(参考)「むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許(其角)」周辺

https://yahantei.blogspot.com/2007/05/blog-post_23.html

(句合せ四)

※『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

※(謎解き・五十五)http://yahantei.blogspot.com/2007/03/blog-post_24.html

四番

兄 粛山

祐成が袖引(き)のばせむら千鳥

弟 (其角)

むらちどり其(の)夜ハ寒し虎が許

(兄句の句意)群千鳥が鳴いている。群千鳥よ、どうか、曽我兄弟の祐成が仇討ちに出掛けていこうとしているが、その袖を強く引いて引き留めて欲しい。

(弟句の句意)群千鳥が鳴いている。曽我兄弟の祐成が仇討ちに出掛けて行った日も、虎御前とともにあって、その夜は厳しい寒さであったことだろう。

(判詞の要点)両句とも、曽我十郎祐成と祐成と契った遊女の虎御前のことについて詠んだものである。「是は各句合意の躰也。兄の句に寒しといふ字のふくみて聞え侍れば、こなたの句、弟なるべし」。判詞中の「冬の夜の川風寒みのうたにて追反せし也」は、紀貫之の「思ひかね妹がり行けば冬の夜の川風寒みちどり鳴くなり」(『拾遺集』)を踏まえている。

(参考)「粛山(しゅくざん)」については、この其角の『句兄弟』の、「上巻が三十九番の発句合(わせ)、判詞、其角。中巻が粛山との両吟謡歌仙、父東順の葬送の折の其角の独吟五十韻、芭蕉の東順伝、其角らの連句八巻を収める。下巻は元禄七年秋から冬にかけて東海道・畿内の旅をした其角・岩翁・亀翁らの紀行句、諸家発句を健・新・清など六格に分類したものを収める」(『俳文学大辞典』)の、「中巻が粛山との両吟謡歌仙、父東順の葬送の折の其角の独吟五十韻、芭蕉の東順伝、其角らの連句八巻を収める」の「粛山」であろう。『句兄弟(上)』の其角の判詞には、「さすか(が)に高名の士なりけれハ(ば)」とあり、この粛山とは、松平隠岐守の重臣・久松粛山のことであろう。

第四 椎の木かげ(4-12~4-20) [第四 椎の木かげ]

4-12 仙薬を魚もなめてや雲の峰

季語=「雲の峰」=雲の峰(くものみね)三夏

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2036

【子季語】 積乱雲、入道雲、峰雲

【解説】 盛夏、聳え立つ山並みのようにわき立つ雲。積乱雲。夏といえば入道雲であり、夏の代名詞である。強い日差しを受けて発生する激しい上昇気流により、巨大な積雲に成長して行く。地方により坂東太郎・丹波太郎・信濃太郎・石見太郎・安達太郎・比古太郎などとよばれる。

【例句】

雲の峰幾つ崩れて月の山 芭蕉「奥の細道」

ひらひらとあぐる扇や雲の峰 芭蕉「笈日記」

湖やあつさををしむ雲のみね 芭蕉「笈日記」

雲の峰きのふに似たるけふもあり 白雄「白雄句集」

しづかさや湖水の底の雲のみね 一茶「寛政句帖」

仙薬=① 飲むと仙人になるという薬。不老不死の薬。仙丹。

※霊異記(810‐824)上「『逕ること八日、夜、銛き鋒に逢はむ。願はくは仙薬を服せ』といひて」 〔史記‐始皇本紀〕

② 非常によくきく不思議な薬。霊薬。

※今昔(1120頃か)五「国王、此は仙薬を服せるに依て也と知て」

(「精選版 日本国語大辞典」)

句意(その周辺)=この句には「緑樹(りょくじゅ)影沈(かげしづん)では」との前書がある。この前書からすると、一茶の「しづかさや湖水の底の雲のみね」に近い、「緑樹の影と入道雲のが水底に沈んで、その入道雲を、魚が、あたかも、仙薬(不老不死の薬)のように舐めている」というような句意となる。

(参考)『酒井抱一 井田太郎著・岩波新書』で紹介されている句意周辺

この句は、『酒井抱一 井田太郎著・岩波新書』(p77~p78)で、其角の「香薷散(かうじゆさん)犬がねぶつて雲の峯」(『五元集』)の句を変奏しているとの謎解きをしている。

それによると、この前書は、謡曲(「竹生島(ちくぶじま)」)の「緑樹影沈(しづ)みて、魚木に上る気配あり」を摘まんだものと指摘している。そして、其角の句は、「夏雲が水たまりに影を落とす。犬が水たまりの茶色い水をなめるので、さながら犬が雲のなかにいるかのようである」として、その「茶色い水(液体)」は、「暑気払い」の「茶色い・香薷散」の見立てと喝破している。

この其角の「香薷散」の句は、下記のアドレスで紹介している。

ttps://yahantei.blogspot.com/search/label/%E5%85%B6%E8%A7%92%E3%81%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA?updated-max=2007-04-06T08:55:00%2B09:00&max-results=20&start=4&by-date=false

【〇 香薷(じゆ)散犬がねぶつて雲の峰 (其角『五元集』)

〇 まとふどな犬ふみつけて猫の恋 (芭蕉『菊の道』)

四十一 掲出の一句目の其角の句は、「雲の峰が立つ真夏の余りの暑さに、犬までが暑気払いの『香薷(じゆ)散』を舐(なぶ)っている」という意であろう。この句の背後には、『事文類聚』(「列仙全伝」)の故事(准南王が仙とし去った後、仙薬が鼎中に残っていたのを鶏と犬とが舐めて昇天し、雲中に鳴いたとある)を踏まえているという。さらに、この句の真意は、「将軍綱吉の生類憐れみの令による犬保護の世相を背景とし、犬の増長ぶりを諷している」という(今泉・前掲書)。と解すると、これまた、其角の時の幕政への痛烈な風刺の句ということになる。それに比して、其角の師匠の芭蕉の二句目の犬の句は、「恋に切なく身を焦がす猫が、おっとり寝そべっている犬を踏みつけてうろつきまわっている」と、主題は「猫の恋」で実にのんびりとした穏やかな光景である。この「まとふど」は、「全人(またいびと)」の「純朴で正直な人」から転じての「とんま・偶直な」という意とのことである(井本農一他注解『松尾芭蕉集』)。いずれにしろ、ここには、其角のような、時の幕政への痛烈な風刺の句というニュアンスは感知されない。芭蕉もまた、反権力・反権威ということにおいては、人後に落ちない「隠棲の大宗匠」という雰囲気だが、どちらかというと、「おくのほそ道」に関わる「芭蕉隠密説」も流布されるように、「親幕府」という趣だが、こと、その蕉門第一の高弟・其角は、「反幕府」という趣なのが、何とも好対照なのである。ちなみに、芭蕉もまた、其角と同様に、綱吉の「生類憐れみの令」の御時世の元禄の俳人であったことは、付言する必要もなかろう。】

ここまで来ると、其角の句も、抱一の句も、それこそ、正岡子規の、「抱一の画、濃艶愛すべしといえども、俳句に至っては拙劣見るに堪えず」と、「チンプンカンプン」ということで、敬遠されることになる。

しかし、抱一の、その句の周辺を探るには、その作意の本筋の「其角」の句は手に負えないとしても、より、定石的な、より、理解し易い、例えば、上記の、「季語」の解説の「例句」などを補助線にすると、何かが見えてくるような、そして、そういう、「抱一の発句、濃艶愛すべし」という見方もあるように思える。

4-13 秋旣(すでニ)ちかづきふへて蛍がり

季語=「秋」と「蛍」=「秋の蛍」=秋の蛍(あきのほたる) 初秋

https://kigosai.sub.jp/?s=%E7%A7%8B%E3%81%AE%E8%9B%8D&x=0&y=0

【子季語】 秋蛍/残る蛍/病蛍

【解説】 秋風が吹く頃の蛍である。弱々しく放つ光や季節を外れた侘しさが本意。

【例句】

世の秋の蛍はその日おくりかな 信徳「口真似草」

死ぬるとも居るとも秋を飛ぶ蛍 乙州「西の雲」

牛の尾にうたるる秋のほたるかな 成美「成美家集」

蛍減る秋を浅香の橋作り 乙二「をののえ草稿」

「ほたるがり」=夏の夜、水辺などに光る蛍を捕えて遊ぶこと。ほたるおい。《季・夏》

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

※浮世草子・好色産毛(1695頃)三「上鴨の蛍狩(ホタルガリ)、宇治瀬田は更也、北野平野に勝て、市原二の瀬の柴口鼻(しばかか)が帰る夜道をかがやかし」 (「精選版 日本国語大辞典」)

句意(その周辺)=この句も難解句の一つである。まず、前句(4-12)の前書(「緑樹(りょくじゅ)影沈(かげしづん)では」)が掛かる一群(「4-12」~「4-20」)の句の、二番目の句と解したい。その上で、この句の「秋旣(既の「異字体」)ちかづきふへて蛍がり」の詠みは、「秋既(すで)ニ/ちかづき・ふへて/蛍がり」(五・七・五)の詠みとして置きたい。

句意=緑樹の影も沈んで、既に、夏から秋へとの気配を漂わせている。その忍び寄る初秋の夜に蛍の数は増えて、その最後の蛍狩りに興じている。

(参考) 其角の蛍の句(「此(この)碑では江を哀(かなし)まぬ蛍哉(『五元集』)」)周辺

https://yahantei.blogspot.com/search/label/%E5%85%B6%E8%A7%92%E3%81%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA?updated-max=2007-04-06T08:55:00%2B09:00&max-results=20&start=4&by-date=false

【(謎解き・二十一)

〇 鯉の義は山吹の瀬やしらぬ分 (其角『五元集』)

〇 夕顔にあはれをかけよ売名号 (其角『五元集』)

〇 此(この)碑では江を哀(かなし)まぬ蛍哉 (其角『五元集』)

四十 この掲出の三句は、『五元集』では、一句目が「春」、二句・三句目が「夏」と分かれて掲載されているが、その『五元集』のもとになっている『焦尾琴』の「早船の記」では、次のように掲載されているうちの三句である。

http://kikaku.boo.jp/haibun.html

其引 所の産を寄て

※行水や何にとゝまる海苔の味 其角

朝皃の下紐ひちて蜆とり 午寂

雨雲や簀に干海苔の片明り 文士

幕洗ふ川辺の比や郭公 序令

椎の木に衣たゝむや村時雨 同

浮島の親仁組也余情川 景口(けいれん)

すまふ取ゆかしき顔や松浦潟 同

建坪の願ひにみせつ小萩はら 白獅

※幸清か霧のまかきや昔松 其角

※鯉に義は山吹の瀬やしらぬ分 同

さなきたに鯉も浮出て十三夜 秋航

雷の撥のうはさや花八手 百里

夕月や女中に薄き川屋敷 同

村雨や川をへたてゝつくつくし 甫盛

後からくらう成けり土筆 堤亭

揚麩には祐天もなし昏の鴫 朝叟

※夕顔に哀(あはれ)をかけよ売名号 其角

河上に音楽あり

笙の肱是も帆に張夏木立 午寂

お手かけの菫屋敷は栄螺哉 同

こまかたに舟をよせて

※此碑ては江を哀(カナシ)まぬ蛍哉 其角

若手共もぬけの舟や更る月 楓子

さて、この掲出の一句目の、「鯉の義は山吹の瀬やしらぬ分」は、「綾瀬の御留川(漁獲禁止の川)の名物の山吹鯉を獲るのに、見張りの役人に少々山吹色の小判を与えれば、見て見ぬふりをしてくれる」という世相風刺(当時の幕政の腐敗の風刺)の句のようなのである(今泉・前掲書)。

二句目の「夕顔に哀(あはれ)をかけよ売名号」は、『五元集』では、「裕天和尚に申す」との前書きがあり、この裕天和尚は、当時の五代将軍綱吉の母桂昌院の尊信を受け、隅田川東岸の牛島を去って、一躍高位の僧となられた方で、その「裕天和尚に申す」という形での、「売名号」(仏あるいは菩薩の名号を書いた札で、書き手によって御利益がある)の御利益のように、民衆に「哀れをかけよ」としての、これまた、当時の幕政への不満に基づく風刺の句のようなのである。

この「夕顔」は、『源氏物語』の「夕顔」の「山がつが垣穂荒るともをりをりはあはれをかけよ撫子のつゆ」を踏まえているとのことである(今泉・前掲書)。そして、三句目の「此碑では江を哀(かなし)まぬ蛍哉」は、「この殺生禁断の碑のお蔭で何となく不景気で、川の流れを眺めながら哀れに感じないのは蛍だけ」という意の、当時の五代将軍綱吉の「生類憐れみの令」への嘆きの句であるという(半藤・前掲書)。其角の謎句には、このような当時の幕政への痛烈な風刺の句があり、その意味では、其角は、終始一貫して、反権力・反権威の反骨の俳人という姿勢を貫いている。

こういう句の背後にあるものを、当時の人でも察知できる者と、察知できない者と、完全に二分されていたのであろう。そして、その背後にあるものを察知できない者は、其角の句を「奇想・奇抜・意味不明」の世界のものとして排斥していったということは、容易に想像のできるところのものである。】

4-14 きぬぎぬの橋に成(なり)たかあの鴉

季語=「きぬぎぬの橋」=「後朝の橋」=「鵲の橋(かささぎのはし)」 初秋

https://kigosai.sub.jp/?s=%E9%B5%B2%E3%81%AE%E6%A9%8B&x=0&y=0

【子季語】 星の橋/行合の橋/寄羽の橋/天の小夜橋/紅葉の橋/烏鵲の橋

【解説】 七夕の夜、天の川を渡る織姫のため、かささぎが羽を連ねて橋となること。

【例句】

かささぎやけふ久かたのあまの川 守武「飛梅千句」

鵲の橋や銀河のよこ曇り 来山「続今宮草」

かささぎや石を重りの橋も有り 其角「浮世の北」

【参考】 鵲=鵲(かささぎ)三秋=七夕伝説に登場する鳥。天の川を渡る織姫のために羽を連ねて橋を作るという。カラスに似ているが腹部が白いのでカラスと見分けられる。

「鴉・烏」だけでは、季語の働きはしない。「春= 鴉の巣/夏= 鴉の子/冬= 寒烏/新年 =初烏」。

この抱一の句では、「きぬぎぬの橋」(「鵲の橋」)と「鴉」との取り合わせで、「初秋」の句ということになろう。そして、この句は、「吉原」の「きぬぎぬの別れ」の「あの鴉(男)」=「吉原帰りの男」の見立てということになる。

句意(その周辺)=緑樹の影も沈んで、七夕の季節、あの吉原帰りの「鴉(からす)野郎」は、昨夜は、「鵲の橋」を渡って、「彦星と織女と逢瀬」を成就したのであろうか? あの橋を渡っている顔つきを見ると、頭上で鳴いている鴉の「「カーカー」と、どこか淋し気であるわい(蛇足)。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

「風流三ッのはじめ」(Theree Elegant Beginnings) (「慶應義塾大学メディアセンター デジタルコレクション/Digital Collections of Keio University Libraries」)

https://dcollections.lib.keio.ac.jp/ja/ukiyoe/0008

【「横雲やきふうのかわる日の出かな」 青楼の店先での後朝の別れの一齣。遊女の方はいまだ名残尽きせぬ様子で上目遣いに客を見やるが、一方の遊客は上半身は振り返っているものの足はすでに帰途に踏み出している。遊里のはかないかりそめの恋愛風景といえようか。朝陽の中に活動を始め、飛び交う鴉たちの鳴き声も白々しく聞こえてくるようである。 礒田湖龍斎は、世間が春信美人のブームに湧く頃浮世絵界に登場した。本図に見られるごとく、初期の画風は春信風に近似しているが、次第に独自の美人画様式を確立した。(樋口一貴)

作者/磯田湖龍斎/作者英名koryusai/画題 風流三ッのはじめ/請求記号200X@59/制作年代

18世紀後期/版元 なし/極印 なし/版型 中判錦絵/寸法 26.3×19.2/署名 湖龍斎画 】

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

「後朝きぬぎぬの図」(『吉原青楼年中行事. 上,下之巻 / 十返舎一九 著 ; 喜多川歌麿 画』)

(「早稲田大学図書館」蔵)

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wo06/wo06_01494/wo06_01494_0002/wo06_01494_0002_p0008.jpg

4-15 寝やと言ふ禿またねずけふの月

季語=「けふの月」(仲秋)

【解説】 旧暦八月十五日の月のこと。「名月をとつてくれろと泣く子かな」と一茶の句にもあるように、手を伸ばせば届きそうな大きな月である。団子、栗、芋などを三方に盛り、薄の穂を活けてこの月を祭る。

【例句】

名月や池をめぐりて夜もすがら 芭蕉「孤松」

たんだすめ住めば都ぞけふの月 芭蕉「続山の井」

木をきりて本口みるやけふの月 芭蕉「江戸通り町」

蒼海の浪酒臭しけふの月 芭蕉「坂東太郎」

【参考】

十五から酒をのみ出てけふの月 其角「五元集」

闇の夜は吉原はかり月夜哉 其角「五元集」

「禿(かぶろ)」=遊女に使われる少女。太夫(たゆう)、天神など上位の遊女に仕えて、その見習いをする六、七歳から一三、四歳ぐらいまでの少女。かぶろっこ。かむろ。(「精選版 日本国語大辞典」)

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

※仮名草子・浮世物語(1665頃)一「禿(カブロ)、遣手(やりて)も空(そら)知らぬ風情なり」

(「精選版 日本国語大辞典」)

句意(その周辺)=これも「吉原」の句であろう。其角の「吉原」の「闇の夜は吉原はかり月夜哉」(『五元集』)などが背景にあるような雰囲気である。

句意=「緑樹影沈(ん)では」、今日は、陰暦八月十五日の「仲秋の名月」である。この吉原の妓楼の遊女に仕えている「禿」(少女)の名は「寝(ねれ・ね)や」と、面白い名なのだが、「また(まだ)」一睡もしないで、「不寝番(ねずのばん)をしている。

(参考) 「吉原」の「遊女(「花魁」など)周辺

「忘八(ぼうはち)」=遊女屋の当主。仁・義・礼・智・信・孝・悌・忠の8つの「徳」を忘れたものとされていた。

「禿(かむろ)」=花魁の身の回りの雑用をする10歳前後の少女。彼女達の教育は姉貴分に当たる遊女が行った。禿(はげ)と書くのは毛が生えそろわない少女であることからの当て字である。

「番頭新造(ばんとうしんぞう)」=器量が悪く遊女として売り出せない者や、年季を勤め上げた遊女が務め、マネージャー的な役割を担った。花魁につく。ひそかに客を取ることもあった。「新造」とは武家や町人の妻を指す言葉であったが、後に未婚の女性も指すようになった。

「振袖新造(ふりそでしんぞう)」=15-16歳の遊女見習い。禿はこの年頃になると姉貴分の遊女の働きかけで振袖新造になる。多忙な花魁の名代として客のもとに呼ばれても床入りはしない。しかし、稀にはひそかに客を取るものもいた。その代金は「つきだし」(花魁としてデビューし、水揚げを迎える日)の際の費用の足しとされた。振袖新造となるものは格の高い花魁となる将来が約束されたものである。

「留袖新造(とめそでしんぞう)」=振袖新造とほぼ同年代であるが、禿から上級遊女になれない妓、10代で吉原に売られ禿の時代を経なかった妓がなる。振袖新造は客を取らないが、留袖新造は客を取る。しかし、まだ独り立ちできる身分でないので花魁につき、世話を受けている。

「太鼓新造(たいこしんぞう)」=遊女でありながら人気がなく、しかし芸はたつので主に宴会での芸の披露を担当した。後の吉原芸者の前身のひとつ。

「遣手(やりて)」=遊女屋全体の遊女を管理・教育し、客や当主、遊女との間の仲介役。誤解されがちだが当主の妻(内儀)とは別であり、あくまでも従業員。難しい役どころのため年季を勤め上げた遊女や、番頭新造のなかから優秀な者が選ばれた。店にひとりとは限らなかった。

(「ウィキペディア」)

「妓夫」=遊里で客を引く男。遣手婆について,二階の駆引き,客の応待などもした。私娼や夜の字をあてたのは明治以降のことであるといわれる。この言葉の源は,承応の頃 (1652~55) ,江戸,葺屋町の「泉風呂」で遊女を引回し,客を扱っていた久助という男にあり,『洞房語園』によると,その男の煙草 (たばこ) を吸うさまが「及 (きゅう) 」の字に似ていたので,人々が彼をして「きゅう」というようになり,それがいつしか「ぎゅう」となり,やがて,かかる男たちの惣名になった,とある(「精選版 日本国語大辞典」)。

4-16 花方に団子喰せつ今日の月

季語=「今日の月」=「けふの月」(仲秋)

「花方」=「花形」=花形(はながた):はなやかで人気のある人や物のこと。(「ウィキペディア」) ここは、「吉原」の「花形」である「花魁(おいらん)」と、その取り巻きを指しているものと解したい。

「花魁(おいらん)」=江戸・吉原における上級遊女の別称。語源としては、遊女に従属する新造(しんぞう)や禿(かむろ)が姉女郎を「おいらがの(私の)」とよんだのがなまったとする説などがあるが、明らかではない。いずれにしても口語体から発生したらしく、漢字は当て字である。洒落本(しゃれぼん)には、姉妓、姉娼、全盛、妹妓など多数の当て字が使われている。そのなかで、ものいう花(美女)の魁(かしら)という意味をもつ花魁が、広く使用されて代表的文字となった。語源の伝承にもあるように、花魁は尊称的美称であって職名でないため、どの階級の遊女がこれに相当するかは一定していない。花魁の称が一般化した明和(めいわ)(1764~72)ごろは、吉原では太夫(たゆう)が衰滅して散茶(さんちゃ)がこれにかわった時代であるが、散茶のなかの最上格である呼出しを、初めは花魁とよんだという。呼出しは張り見世をしない別格であったが、のちには次位の昼三(ちゅうさん)や、その下の座敷持(ざしきもち)なども花魁とよぶようになった。ただし、いずれも2部屋以上の座敷を与えられ、新造2~3人、禿2~3人を従え、座敷には各種の調度をそろえ、寝具は重ねふとんであった。[原島陽一](「日本大百科全書(ニッポニカ)」)

句意(その周辺)=「吉原」での「月見」には、とんと金がかかる。その「花方」の「花魁」と、その取り巻き連中に、「団子」(料理)を振舞いつつ、豪奢に「良夜」を楽しんでいる。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

「良夜之図」(『吉原青楼年中行事. 上,下之巻 / 十返舎一九 著 ; 喜多川歌麿 画』)

(「早稲田大学図書館」蔵)

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wo06/wo06_01494/wo06_01494_0002/wo06_01494_0002_p0004.jpg

4-17 名月やもと塩窰(塩釜)の人通り

季語=名月(仲秋)

(参考句)

沾徳岩城に逗留して、餞別の句なき恨むるよし聞え侍りしに

松島や嶋かすむとも此序 其角「五元集」

南村千調仙臺へかへるに

行春や猪口を雄嶋の忘貝 其角「五元集」

「塩窰(塩釜)」=この「塩窰(塩釜)」は、謡曲「融」の、次のような一節を踏まえているように解したい。

https://japanese.hix05.com/Noh/4/yokyoku402.tooru.html

【シテ一セイ「月も早。出汐になりて塩釜の。うらさび渡る。気色かな。

サシ「陸奥はいづくはあれど塩釜の。うらみて渡る老が身の。よるべもいさや定なき。心も澄める水の面に。照る月並を数ふれば。今宵ぞ秋の最中なる。実にや移せば塩釜の。月も都の最中かな。

下歌「秋は半身は既に。老いかさなりてもろ白髪。

上歌「雪とのみ。積りぞ来ぬる年月の。積りぞ来ぬる年月の。春を迎へ秋を添へ。時雨るゝ松の。風までも我が身の上と汲みて知る。汐馴衣袖寒き。浦わの秋の夕かな浦わの。秋の夕かな。】

句意(その周辺)=「緑樹影沈(ん)では」、謡曲「竹生島(ちくぶしま)」、そして、「月も早。出汐になりて塩釜の」は、謡曲「融(とおる)」の名調子である。今宵の「名月」、その世阿弥の「融」の背景となっている「伊勢物語第八十一段」の、「塩竈にいつか来にけむ朝なぎに釣する舟はこゝに寄らなん」などが、脳裏を去来している。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

謡曲「融」の舞台図と「京名所案内」

http://insite-r.co.jp/Noh/shunkoukai/2019/tooru/tooru_notice.html

4-18 印籠の一つ下(れ)るやからす瓜

季語=からす瓜=烏瓜(からすうり)/晩秋

https://kigosai.sub.jp/001/archives/3484

【子季語】 王瓜、王章

【解説】 ウリ科の多年草。山野に自生する蔓草。夏に白いレースのような 花を咲かせ秋に実をつける。実は卵形で、縞のある緑色から熟し て赤や黄に色づく。

【例句】

竹藪に人音しけり烏瓜 惟然「惟然坊句集」

まだき冬をもとつ葉もなしからす瓜 蕪村「夜半叟句集」

くれなゐもかくてはさびし烏瓜 蓼太「蓼太句集初編」

溝川や水に引かるる烏瓜 一茶「文政九年句帖

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

「蒔絵烏瓜図印籠 萬麟齊」

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k533664600

「印籠」=腰に下げる三重または五重の長円筒形の小箱。箱には蒔絵(まきえ)、堆朱(ついしゅ)、螺鈿(らでん)などの細工が施され、緒には緒締め、根付けがある。もと印判を入れたところからいい、室町頃から薬を入れるようになった。主として武士の礼装の装飾品。薬籠。印籠巾着。〔東京教育大本下学集(室町中)〕

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

※浮世草子・好色一代男(1682)七「田舎大じん印籠(ヰンラウ)あけて、いく薬かあたえけるを」(「精選版 日本国語大辞典」)

句意(その周辺)=「緑樹影沈(ん)では」の、謡曲「竹生島(ちくぶしま)」、そして、「月も早。出汐になりて塩釜の」の、その謡曲「融(とおる)」の名調子などを吟じながら、腰に差している「蒔絵烏瓜図印籠烏瓜」を、お相手してくれる相方に、「これ、烏瓜」と、「これを見たら思い出してくれ」と、手渡すような、そんな、雰囲気の句である。

4-19 貝の班(ふ)の雀に似たり夜蛤

季語=蛤=蛤(はまぐり)/三春

https://kigosai.sub.jp/001/archives/849#:~:text=%E8%9B%A4%E3%81%AF%E6%98%A5%E3%80%81%E8%BA%AB%E3%81%8C,%E8%9B%A4%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E9%A3%9F%E5%8D%93%E3%81%AB%E4%B8%8A%E3%82%8B%E3%80%82

【子季語】 蛤鍋、蒸蛤、焼蛤、蛤つゆ

【解説】 蛤は春、身がふっくらと肥え、旬を迎える。二枚の貝は他のものとは決して合わないことから末永い夫婦の縁の象徴とされ、婚礼や雛の節句などの細工、貝合せなどに用いられ、平安時代には、薬入れとしても使われた。吸物、蒸し物、蛤鍋、焼蛤として食卓に上る。桑名の焼蛤、大阪の住吉神社の洲崎の洲蛤が有名。

【例句】

尻ふりて蛤ふむや南風 涼菟「喪の名残」

蛤の芥を吐かする月夜かな 一茶「七番日記」

【参考】

この句(「貝の班(ふ)の雀に似たり夜蛤」)は、『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』(p124~p128)で、次のとおり紹介されている。(一部抜粋)

≪『句藻』「椎の木陰」に「送笠堂主人文(りゅうどうしゅじんにおくるふみ)」という俳文に見られる。寛政八年(一七九六)秋、川越(埼玉県川越市)の瓢坊が其貝(きばい)と改名するのを祝ったのである。

「抑(そもそも)、元禄十五年長月十六日のうら遊びに、晋子(其角)が見し、雀の足をはさみし貝ならんか。此(この)貝、必(かならずしも)中に明珠(めいしゅ)を含(ふくむ)るか。此珠(このたま)、彫琢を頼ずして、光、晋流のくらきを照らすべしと祝ひ、藻に住(すむ)虫の我等迄も、五七五の一章句を申送り侍る。

貝の班(ふ)の雀に似たり夜蛤 (『句藻』「椎の木陰」) ≫

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

酒井抱一筆「晋子肖像(夜光る画賛)」一幅 紙本墨画 六五・〇×二六・〇

句意(その周辺)=この句は、其角の「夜光るうめのつぼみや貝の玉」(『類柑子』「浦あそび」)の本句取りの一句である。抱一は、文化三年(一八〇六)、四十六歳の時に、「其角百回忌」として、その「肖像百幅」(其角肖像画と其角の句の賛)を制作する(上記の図は、その内の一つで「夜光る画賛」のものである。これらについては、下記のアドレスの「参考」で紹介している)。

句意=吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)の元祖ともいうべ其角宗匠の「夜光るうめのつぼみや貝の玉」を変奏して、その「必ず中に明珠を含む」縁起が良い「夜蛤」の句を、次のような一句として、それに唱和することにする。

「貝の班(ふ)の」(この貝の模様は)、「雀に似たり」(其角宗匠が目にした「雀の足を咥えた蛤」の、その「雀に似たり)、「夜蛤」(彫琢(てうたく)を頼(たよら)ずして、光(ひかり)、晋流(しんりう=其角俳諧)のくらきを照らすべし)

(参考) 「其角肖像百幅」(抱一筆・賛=其角句)周辺

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-09-30

【(再掲)

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-22

(画像)→上記のとおり

酒井抱一筆「晋子肖像(夜光る画賛)」一幅 紙本墨画 六五・〇×二六・〇

「晋子とは其角のこと。抱一が文化三年の其角百回忌に描いた百幅のうちの一幅。新出作品。『夜光るうめのつぼみや貝の玉』(『類柑子』『五元集』)という其角の句に、略画体で其角の肖像を記した。左下には『晋子肖像百幅之弐』という印章が捺されている。書風はこの時期の抱一の書風と比較すると若干異なり、『光』など其角の奔放な書風に似せた気味がある。其角は先行する俳人肖像集で十徳という羽織や如意とともに表現されてきたが、本作はそれに倣いつつ、ユーモアを漂わせる。」(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収「抱一の俳諧(井田太郎稿)」)

この著者(井田太郎)が、『酒井抱一---俳諧と絵画の織りなす抒情』(岩波新書一七九八)を刊行した(以下、『井田・岩波新書』)。

この『井田・岩波新書』では、この「其角肖像百幅」について、現在知られている四幅について紹介している。

一 「仏とはさくらの花の月夜かな」が書かれたもの(伊藤松宇旧蔵。所在不明)

二 「お汁粉を還城楽(げんじょうらく)のたもとかな」同上(所在不明)

三 「夜光るうめのつぼみや貝の玉」同上(上記の図)

四 「乙鳥の塵をうごかす柳かな」同上(『井田・岩波新書』執筆中の新出)(以下略) 】

4-20 降り年や初茸売りが声の錆

季語=初茸=初茸(はつたけ)/三秋

https://kigosai.sub.jp/001/archives/5680#:~:text=%E8%8C%B8%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A7%E3%82%82%E4%B8%80,%E3%81%A7%E5%85%A8%E4%BD%93%E3%81%8C%E8%96%84%E8%8C%B6%E8%89%B2%E3%80%82

【解説】 茸のなかでも一番早く生えるのでこの名がついた。傘は扁平で全体が薄茶色。傷みやすく、傷になった部分は青く変色する。

【例句】

初茸やまだ日数経ぬ秋の露 芭蕉「小文庫」

【参考】 「初茸」周辺(「ウィキペディア」)

(歴史)

特に関東地方で親しまれ、守貞漫稿(食類-後巻之一)には「初茸売り。山のきこりや八百屋がハツタケを売る。京阪にはハツタケは無い。江戸だけで売られる。」とあり、当時の関西ではあまり人気がなかったのに対し、マツタケがほとんど産出しない江戸近辺では、食用としてよく利用されたようである。千葉県では特に珍重されたといい、旧佐倉堀田藩鹿渡村(現在の千葉県四街道市鹿渡)においては、嘉永3(1850)年庚戌年(かのえいぬ)九月十日(旧暦)付の回状として「初茸 七十ケ 右ハ御用ニテ不足無ク 来ル十三日 四ツ時迄ニ 上納致ス可シ 尤モ軸切下致シ 相納メル可ク候 此廻状 早々順達致ス可ク候 以上」の文面が発行された記録がある。(中略)

さらに、続江戸砂子(菊岡光行著:享保20年=1735年)には、「江府(=江戸)名産並近在近国」として「小金初茸・下総国葛飾郡小金之辺、所々出而発:在江府隔六里内外:在相州藤沢戸塚辺産、早産比下総:相州之産存微砂而食味下品。下総之産解砂而有風味佳品(小金初茸、下総国葛飾郡小金の辺、所々より出る。江戸より六里程。相州藤沢戸塚辺より出る初茸は、下総より早い。しかし相州産のものは微砂をふくみ、歯にさわってよくない。下総産のものは砂がなく、風味ももっとも佳い)。」との記事 がみえる。おそらくは、相模湾岸に広がるクロマツ林に産するハツタケと、内陸のアカマツ林に生えるハツタケとを比較したものではないかと思われる。

(生態・生理)

日本では、夏から秋(時に梅雨期)、アカマツ・クロマツ・リュウキュウマツ などの二針葉マツ類の樹下に発生し、これらの樹木の生きた細根に典型的な外生菌根(フォーク状に二叉分岐し、白色 または赤紫色を呈するを形成して生活する。(中略)

(ハツタケと文学)

秋の季語の一つとして知られることからも、日本人とハツタケとの関わりが深いものであることが推察される。

(例句)=一部抜粋

初茸やまだ日数 へぬ秋の露 芭蕉

初茸の無疵に出るや袂から 一茶

初茸のさび声門に秋の風 柳樽七五・8

青錆に成る初茸の旅労(つか)レ 柳樽八三・75

句意(その周辺)=「初茸」は、「初」の字がついているのだが、「新年」の季語ではなく、「古年」の「秋」の季語で、「雨の降る梅雨」明けの、特に、江戸近郊で食用される「江戸前(江戸風)の茸(きのこ)」である。その「初茸(たけ)売り」の声が、「初茸のさび声門に秋の風」(柳樽七五・8)で、夏から秋の「江戸前の風物詩」の一つとなっている。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

河東節/助六所縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)

https://www.youtube.com/watch?v=Znm06U_7WEk

「春霞 立てるやいずこ三芳野の 山口三浦うらうらと

うら若草や初花に 和らぐ土手を誰がいうて 日本めでたき国の名の

豊芦原や吉原に 根こじて植えし江戸桜

匂う夕べの風に連れ 鐘は上野か浅草か」

季語=「雲の峰」=雲の峰(くものみね)三夏

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2036

【子季語】 積乱雲、入道雲、峰雲

【解説】 盛夏、聳え立つ山並みのようにわき立つ雲。積乱雲。夏といえば入道雲であり、夏の代名詞である。強い日差しを受けて発生する激しい上昇気流により、巨大な積雲に成長して行く。地方により坂東太郎・丹波太郎・信濃太郎・石見太郎・安達太郎・比古太郎などとよばれる。

【例句】

雲の峰幾つ崩れて月の山 芭蕉「奥の細道」

ひらひらとあぐる扇や雲の峰 芭蕉「笈日記」

湖やあつさををしむ雲のみね 芭蕉「笈日記」

雲の峰きのふに似たるけふもあり 白雄「白雄句集」

しづかさや湖水の底の雲のみね 一茶「寛政句帖」

仙薬=① 飲むと仙人になるという薬。不老不死の薬。仙丹。

※霊異記(810‐824)上「『逕ること八日、夜、銛き鋒に逢はむ。願はくは仙薬を服せ』といひて」 〔史記‐始皇本紀〕

② 非常によくきく不思議な薬。霊薬。

※今昔(1120頃か)五「国王、此は仙薬を服せるに依て也と知て」

(「精選版 日本国語大辞典」)

句意(その周辺)=この句には「緑樹(りょくじゅ)影沈(かげしづん)では」との前書がある。この前書からすると、一茶の「しづかさや湖水の底の雲のみね」に近い、「緑樹の影と入道雲のが水底に沈んで、その入道雲を、魚が、あたかも、仙薬(不老不死の薬)のように舐めている」というような句意となる。

(参考)『酒井抱一 井田太郎著・岩波新書』で紹介されている句意周辺

この句は、『酒井抱一 井田太郎著・岩波新書』(p77~p78)で、其角の「香薷散(かうじゆさん)犬がねぶつて雲の峯」(『五元集』)の句を変奏しているとの謎解きをしている。

それによると、この前書は、謡曲(「竹生島(ちくぶじま)」)の「緑樹影沈(しづ)みて、魚木に上る気配あり」を摘まんだものと指摘している。そして、其角の句は、「夏雲が水たまりに影を落とす。犬が水たまりの茶色い水をなめるので、さながら犬が雲のなかにいるかのようである」として、その「茶色い水(液体)」は、「暑気払い」の「茶色い・香薷散」の見立てと喝破している。

この其角の「香薷散」の句は、下記のアドレスで紹介している。

ttps://yahantei.blogspot.com/search/label/%E5%85%B6%E8%A7%92%E3%81%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA?updated-max=2007-04-06T08:55:00%2B09:00&max-results=20&start=4&by-date=false

【〇 香薷(じゆ)散犬がねぶつて雲の峰 (其角『五元集』)

〇 まとふどな犬ふみつけて猫の恋 (芭蕉『菊の道』)

四十一 掲出の一句目の其角の句は、「雲の峰が立つ真夏の余りの暑さに、犬までが暑気払いの『香薷(じゆ)散』を舐(なぶ)っている」という意であろう。この句の背後には、『事文類聚』(「列仙全伝」)の故事(准南王が仙とし去った後、仙薬が鼎中に残っていたのを鶏と犬とが舐めて昇天し、雲中に鳴いたとある)を踏まえているという。さらに、この句の真意は、「将軍綱吉の生類憐れみの令による犬保護の世相を背景とし、犬の増長ぶりを諷している」という(今泉・前掲書)。と解すると、これまた、其角の時の幕政への痛烈な風刺の句ということになる。それに比して、其角の師匠の芭蕉の二句目の犬の句は、「恋に切なく身を焦がす猫が、おっとり寝そべっている犬を踏みつけてうろつきまわっている」と、主題は「猫の恋」で実にのんびりとした穏やかな光景である。この「まとふど」は、「全人(またいびと)」の「純朴で正直な人」から転じての「とんま・偶直な」という意とのことである(井本農一他注解『松尾芭蕉集』)。いずれにしろ、ここには、其角のような、時の幕政への痛烈な風刺の句というニュアンスは感知されない。芭蕉もまた、反権力・反権威ということにおいては、人後に落ちない「隠棲の大宗匠」という雰囲気だが、どちらかというと、「おくのほそ道」に関わる「芭蕉隠密説」も流布されるように、「親幕府」という趣だが、こと、その蕉門第一の高弟・其角は、「反幕府」という趣なのが、何とも好対照なのである。ちなみに、芭蕉もまた、其角と同様に、綱吉の「生類憐れみの令」の御時世の元禄の俳人であったことは、付言する必要もなかろう。】

ここまで来ると、其角の句も、抱一の句も、それこそ、正岡子規の、「抱一の画、濃艶愛すべしといえども、俳句に至っては拙劣見るに堪えず」と、「チンプンカンプン」ということで、敬遠されることになる。

しかし、抱一の、その句の周辺を探るには、その作意の本筋の「其角」の句は手に負えないとしても、より、定石的な、より、理解し易い、例えば、上記の、「季語」の解説の「例句」などを補助線にすると、何かが見えてくるような、そして、そういう、「抱一の発句、濃艶愛すべし」という見方もあるように思える。

4-13 秋旣(すでニ)ちかづきふへて蛍がり

季語=「秋」と「蛍」=「秋の蛍」=秋の蛍(あきのほたる) 初秋

https://kigosai.sub.jp/?s=%E7%A7%8B%E3%81%AE%E8%9B%8D&x=0&y=0

【子季語】 秋蛍/残る蛍/病蛍

【解説】 秋風が吹く頃の蛍である。弱々しく放つ光や季節を外れた侘しさが本意。

【例句】

世の秋の蛍はその日おくりかな 信徳「口真似草」

死ぬるとも居るとも秋を飛ぶ蛍 乙州「西の雲」

牛の尾にうたるる秋のほたるかな 成美「成美家集」

蛍減る秋を浅香の橋作り 乙二「をののえ草稿」

「ほたるがり」=夏の夜、水辺などに光る蛍を捕えて遊ぶこと。ほたるおい。《季・夏》

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

※浮世草子・好色産毛(1695頃)三「上鴨の蛍狩(ホタルガリ)、宇治瀬田は更也、北野平野に勝て、市原二の瀬の柴口鼻(しばかか)が帰る夜道をかがやかし」 (「精選版 日本国語大辞典」)

句意(その周辺)=この句も難解句の一つである。まず、前句(4-12)の前書(「緑樹(りょくじゅ)影沈(かげしづん)では」)が掛かる一群(「4-12」~「4-20」)の句の、二番目の句と解したい。その上で、この句の「秋旣(既の「異字体」)ちかづきふへて蛍がり」の詠みは、「秋既(すで)ニ/ちかづき・ふへて/蛍がり」(五・七・五)の詠みとして置きたい。

句意=緑樹の影も沈んで、既に、夏から秋へとの気配を漂わせている。その忍び寄る初秋の夜に蛍の数は増えて、その最後の蛍狩りに興じている。

(参考) 其角の蛍の句(「此(この)碑では江を哀(かなし)まぬ蛍哉(『五元集』)」)周辺

https://yahantei.blogspot.com/search/label/%E5%85%B6%E8%A7%92%E3%81%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA?updated-max=2007-04-06T08:55:00%2B09:00&max-results=20&start=4&by-date=false

【(謎解き・二十一)

〇 鯉の義は山吹の瀬やしらぬ分 (其角『五元集』)

〇 夕顔にあはれをかけよ売名号 (其角『五元集』)

〇 此(この)碑では江を哀(かなし)まぬ蛍哉 (其角『五元集』)

四十 この掲出の三句は、『五元集』では、一句目が「春」、二句・三句目が「夏」と分かれて掲載されているが、その『五元集』のもとになっている『焦尾琴』の「早船の記」では、次のように掲載されているうちの三句である。

http://kikaku.boo.jp/haibun.html

其引 所の産を寄て

※行水や何にとゝまる海苔の味 其角

朝皃の下紐ひちて蜆とり 午寂

雨雲や簀に干海苔の片明り 文士

幕洗ふ川辺の比や郭公 序令

椎の木に衣たゝむや村時雨 同

浮島の親仁組也余情川 景口(けいれん)

すまふ取ゆかしき顔や松浦潟 同

建坪の願ひにみせつ小萩はら 白獅

※幸清か霧のまかきや昔松 其角

※鯉に義は山吹の瀬やしらぬ分 同

さなきたに鯉も浮出て十三夜 秋航

雷の撥のうはさや花八手 百里

夕月や女中に薄き川屋敷 同

村雨や川をへたてゝつくつくし 甫盛

後からくらう成けり土筆 堤亭

揚麩には祐天もなし昏の鴫 朝叟

※夕顔に哀(あはれ)をかけよ売名号 其角

河上に音楽あり

笙の肱是も帆に張夏木立 午寂

お手かけの菫屋敷は栄螺哉 同

こまかたに舟をよせて

※此碑ては江を哀(カナシ)まぬ蛍哉 其角

若手共もぬけの舟や更る月 楓子

さて、この掲出の一句目の、「鯉の義は山吹の瀬やしらぬ分」は、「綾瀬の御留川(漁獲禁止の川)の名物の山吹鯉を獲るのに、見張りの役人に少々山吹色の小判を与えれば、見て見ぬふりをしてくれる」という世相風刺(当時の幕政の腐敗の風刺)の句のようなのである(今泉・前掲書)。

二句目の「夕顔に哀(あはれ)をかけよ売名号」は、『五元集』では、「裕天和尚に申す」との前書きがあり、この裕天和尚は、当時の五代将軍綱吉の母桂昌院の尊信を受け、隅田川東岸の牛島を去って、一躍高位の僧となられた方で、その「裕天和尚に申す」という形での、「売名号」(仏あるいは菩薩の名号を書いた札で、書き手によって御利益がある)の御利益のように、民衆に「哀れをかけよ」としての、これまた、当時の幕政への不満に基づく風刺の句のようなのである。

この「夕顔」は、『源氏物語』の「夕顔」の「山がつが垣穂荒るともをりをりはあはれをかけよ撫子のつゆ」を踏まえているとのことである(今泉・前掲書)。そして、三句目の「此碑では江を哀(かなし)まぬ蛍哉」は、「この殺生禁断の碑のお蔭で何となく不景気で、川の流れを眺めながら哀れに感じないのは蛍だけ」という意の、当時の五代将軍綱吉の「生類憐れみの令」への嘆きの句であるという(半藤・前掲書)。其角の謎句には、このような当時の幕政への痛烈な風刺の句があり、その意味では、其角は、終始一貫して、反権力・反権威の反骨の俳人という姿勢を貫いている。

こういう句の背後にあるものを、当時の人でも察知できる者と、察知できない者と、完全に二分されていたのであろう。そして、その背後にあるものを察知できない者は、其角の句を「奇想・奇抜・意味不明」の世界のものとして排斥していったということは、容易に想像のできるところのものである。】

4-14 きぬぎぬの橋に成(なり)たかあの鴉

季語=「きぬぎぬの橋」=「後朝の橋」=「鵲の橋(かささぎのはし)」 初秋

https://kigosai.sub.jp/?s=%E9%B5%B2%E3%81%AE%E6%A9%8B&x=0&y=0

【子季語】 星の橋/行合の橋/寄羽の橋/天の小夜橋/紅葉の橋/烏鵲の橋

【解説】 七夕の夜、天の川を渡る織姫のため、かささぎが羽を連ねて橋となること。

【例句】

かささぎやけふ久かたのあまの川 守武「飛梅千句」

鵲の橋や銀河のよこ曇り 来山「続今宮草」

かささぎや石を重りの橋も有り 其角「浮世の北」

【参考】 鵲=鵲(かささぎ)三秋=七夕伝説に登場する鳥。天の川を渡る織姫のために羽を連ねて橋を作るという。カラスに似ているが腹部が白いのでカラスと見分けられる。

「鴉・烏」だけでは、季語の働きはしない。「春= 鴉の巣/夏= 鴉の子/冬= 寒烏/新年 =初烏」。

この抱一の句では、「きぬぎぬの橋」(「鵲の橋」)と「鴉」との取り合わせで、「初秋」の句ということになろう。そして、この句は、「吉原」の「きぬぎぬの別れ」の「あの鴉(男)」=「吉原帰りの男」の見立てということになる。

句意(その周辺)=緑樹の影も沈んで、七夕の季節、あの吉原帰りの「鴉(からす)野郎」は、昨夜は、「鵲の橋」を渡って、「彦星と織女と逢瀬」を成就したのであろうか? あの橋を渡っている顔つきを見ると、頭上で鳴いている鴉の「「カーカー」と、どこか淋し気であるわい(蛇足)。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

「風流三ッのはじめ」(Theree Elegant Beginnings) (「慶應義塾大学メディアセンター デジタルコレクション/Digital Collections of Keio University Libraries」)

https://dcollections.lib.keio.ac.jp/ja/ukiyoe/0008

【「横雲やきふうのかわる日の出かな」 青楼の店先での後朝の別れの一齣。遊女の方はいまだ名残尽きせぬ様子で上目遣いに客を見やるが、一方の遊客は上半身は振り返っているものの足はすでに帰途に踏み出している。遊里のはかないかりそめの恋愛風景といえようか。朝陽の中に活動を始め、飛び交う鴉たちの鳴き声も白々しく聞こえてくるようである。 礒田湖龍斎は、世間が春信美人のブームに湧く頃浮世絵界に登場した。本図に見られるごとく、初期の画風は春信風に近似しているが、次第に独自の美人画様式を確立した。(樋口一貴)

作者/磯田湖龍斎/作者英名koryusai/画題 風流三ッのはじめ/請求記号200X@59/制作年代

18世紀後期/版元 なし/極印 なし/版型 中判錦絵/寸法 26.3×19.2/署名 湖龍斎画 】

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

「後朝きぬぎぬの図」(『吉原青楼年中行事. 上,下之巻 / 十返舎一九 著 ; 喜多川歌麿 画』)

(「早稲田大学図書館」蔵)

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wo06/wo06_01494/wo06_01494_0002/wo06_01494_0002_p0008.jpg

4-15 寝やと言ふ禿またねずけふの月

季語=「けふの月」(仲秋)

【解説】 旧暦八月十五日の月のこと。「名月をとつてくれろと泣く子かな」と一茶の句にもあるように、手を伸ばせば届きそうな大きな月である。団子、栗、芋などを三方に盛り、薄の穂を活けてこの月を祭る。

【例句】

名月や池をめぐりて夜もすがら 芭蕉「孤松」

たんだすめ住めば都ぞけふの月 芭蕉「続山の井」

木をきりて本口みるやけふの月 芭蕉「江戸通り町」

蒼海の浪酒臭しけふの月 芭蕉「坂東太郎」

【参考】

十五から酒をのみ出てけふの月 其角「五元集」

闇の夜は吉原はかり月夜哉 其角「五元集」

「禿(かぶろ)」=遊女に使われる少女。太夫(たゆう)、天神など上位の遊女に仕えて、その見習いをする六、七歳から一三、四歳ぐらいまでの少女。かぶろっこ。かむろ。(「精選版 日本国語大辞典」)

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

※仮名草子・浮世物語(1665頃)一「禿(カブロ)、遣手(やりて)も空(そら)知らぬ風情なり」

(「精選版 日本国語大辞典」)

句意(その周辺)=これも「吉原」の句であろう。其角の「吉原」の「闇の夜は吉原はかり月夜哉」(『五元集』)などが背景にあるような雰囲気である。

句意=「緑樹影沈(ん)では」、今日は、陰暦八月十五日の「仲秋の名月」である。この吉原の妓楼の遊女に仕えている「禿」(少女)の名は「寝(ねれ・ね)や」と、面白い名なのだが、「また(まだ)」一睡もしないで、「不寝番(ねずのばん)をしている。

(参考) 「吉原」の「遊女(「花魁」など)周辺

「忘八(ぼうはち)」=遊女屋の当主。仁・義・礼・智・信・孝・悌・忠の8つの「徳」を忘れたものとされていた。

「禿(かむろ)」=花魁の身の回りの雑用をする10歳前後の少女。彼女達の教育は姉貴分に当たる遊女が行った。禿(はげ)と書くのは毛が生えそろわない少女であることからの当て字である。

「番頭新造(ばんとうしんぞう)」=器量が悪く遊女として売り出せない者や、年季を勤め上げた遊女が務め、マネージャー的な役割を担った。花魁につく。ひそかに客を取ることもあった。「新造」とは武家や町人の妻を指す言葉であったが、後に未婚の女性も指すようになった。

「振袖新造(ふりそでしんぞう)」=15-16歳の遊女見習い。禿はこの年頃になると姉貴分の遊女の働きかけで振袖新造になる。多忙な花魁の名代として客のもとに呼ばれても床入りはしない。しかし、稀にはひそかに客を取るものもいた。その代金は「つきだし」(花魁としてデビューし、水揚げを迎える日)の際の費用の足しとされた。振袖新造となるものは格の高い花魁となる将来が約束されたものである。

「留袖新造(とめそでしんぞう)」=振袖新造とほぼ同年代であるが、禿から上級遊女になれない妓、10代で吉原に売られ禿の時代を経なかった妓がなる。振袖新造は客を取らないが、留袖新造は客を取る。しかし、まだ独り立ちできる身分でないので花魁につき、世話を受けている。

「太鼓新造(たいこしんぞう)」=遊女でありながら人気がなく、しかし芸はたつので主に宴会での芸の披露を担当した。後の吉原芸者の前身のひとつ。

「遣手(やりて)」=遊女屋全体の遊女を管理・教育し、客や当主、遊女との間の仲介役。誤解されがちだが当主の妻(内儀)とは別であり、あくまでも従業員。難しい役どころのため年季を勤め上げた遊女や、番頭新造のなかから優秀な者が選ばれた。店にひとりとは限らなかった。

(「ウィキペディア」)

「妓夫」=遊里で客を引く男。遣手婆について,二階の駆引き,客の応待などもした。私娼や夜の字をあてたのは明治以降のことであるといわれる。この言葉の源は,承応の頃 (1652~55) ,江戸,葺屋町の「泉風呂」で遊女を引回し,客を扱っていた久助という男にあり,『洞房語園』によると,その男の煙草 (たばこ) を吸うさまが「及 (きゅう) 」の字に似ていたので,人々が彼をして「きゅう」というようになり,それがいつしか「ぎゅう」となり,やがて,かかる男たちの惣名になった,とある(「精選版 日本国語大辞典」)。

4-16 花方に団子喰せつ今日の月

季語=「今日の月」=「けふの月」(仲秋)

「花方」=「花形」=花形(はながた):はなやかで人気のある人や物のこと。(「ウィキペディア」) ここは、「吉原」の「花形」である「花魁(おいらん)」と、その取り巻きを指しているものと解したい。

「花魁(おいらん)」=江戸・吉原における上級遊女の別称。語源としては、遊女に従属する新造(しんぞう)や禿(かむろ)が姉女郎を「おいらがの(私の)」とよんだのがなまったとする説などがあるが、明らかではない。いずれにしても口語体から発生したらしく、漢字は当て字である。洒落本(しゃれぼん)には、姉妓、姉娼、全盛、妹妓など多数の当て字が使われている。そのなかで、ものいう花(美女)の魁(かしら)という意味をもつ花魁が、広く使用されて代表的文字となった。語源の伝承にもあるように、花魁は尊称的美称であって職名でないため、どの階級の遊女がこれに相当するかは一定していない。花魁の称が一般化した明和(めいわ)(1764~72)ごろは、吉原では太夫(たゆう)が衰滅して散茶(さんちゃ)がこれにかわった時代であるが、散茶のなかの最上格である呼出しを、初めは花魁とよんだという。呼出しは張り見世をしない別格であったが、のちには次位の昼三(ちゅうさん)や、その下の座敷持(ざしきもち)なども花魁とよぶようになった。ただし、いずれも2部屋以上の座敷を与えられ、新造2~3人、禿2~3人を従え、座敷には各種の調度をそろえ、寝具は重ねふとんであった。[原島陽一](「日本大百科全書(ニッポニカ)」)

句意(その周辺)=「吉原」での「月見」には、とんと金がかかる。その「花方」の「花魁」と、その取り巻き連中に、「団子」(料理)を振舞いつつ、豪奢に「良夜」を楽しんでいる。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

「良夜之図」(『吉原青楼年中行事. 上,下之巻 / 十返舎一九 著 ; 喜多川歌麿 画』)

(「早稲田大学図書館」蔵)

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wo06/wo06_01494/wo06_01494_0002/wo06_01494_0002_p0004.jpg

4-17 名月やもと塩窰(塩釜)の人通り

季語=名月(仲秋)

(参考句)

沾徳岩城に逗留して、餞別の句なき恨むるよし聞え侍りしに

松島や嶋かすむとも此序 其角「五元集」

南村千調仙臺へかへるに

行春や猪口を雄嶋の忘貝 其角「五元集」

「塩窰(塩釜)」=この「塩窰(塩釜)」は、謡曲「融」の、次のような一節を踏まえているように解したい。

https://japanese.hix05.com/Noh/4/yokyoku402.tooru.html

【シテ一セイ「月も早。出汐になりて塩釜の。うらさび渡る。気色かな。

サシ「陸奥はいづくはあれど塩釜の。うらみて渡る老が身の。よるべもいさや定なき。心も澄める水の面に。照る月並を数ふれば。今宵ぞ秋の最中なる。実にや移せば塩釜の。月も都の最中かな。

下歌「秋は半身は既に。老いかさなりてもろ白髪。

上歌「雪とのみ。積りぞ来ぬる年月の。積りぞ来ぬる年月の。春を迎へ秋を添へ。時雨るゝ松の。風までも我が身の上と汲みて知る。汐馴衣袖寒き。浦わの秋の夕かな浦わの。秋の夕かな。】

句意(その周辺)=「緑樹影沈(ん)では」、謡曲「竹生島(ちくぶしま)」、そして、「月も早。出汐になりて塩釜の」は、謡曲「融(とおる)」の名調子である。今宵の「名月」、その世阿弥の「融」の背景となっている「伊勢物語第八十一段」の、「塩竈にいつか来にけむ朝なぎに釣する舟はこゝに寄らなん」などが、脳裏を去来している。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

謡曲「融」の舞台図と「京名所案内」

http://insite-r.co.jp/Noh/shunkoukai/2019/tooru/tooru_notice.html

4-18 印籠の一つ下(れ)るやからす瓜

季語=からす瓜=烏瓜(からすうり)/晩秋

https://kigosai.sub.jp/001/archives/3484

【子季語】 王瓜、王章

【解説】 ウリ科の多年草。山野に自生する蔓草。夏に白いレースのような 花を咲かせ秋に実をつける。実は卵形で、縞のある緑色から熟し て赤や黄に色づく。

【例句】

竹藪に人音しけり烏瓜 惟然「惟然坊句集」

まだき冬をもとつ葉もなしからす瓜 蕪村「夜半叟句集」

くれなゐもかくてはさびし烏瓜 蓼太「蓼太句集初編」

溝川や水に引かるる烏瓜 一茶「文政九年句帖

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

「蒔絵烏瓜図印籠 萬麟齊」

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k533664600

「印籠」=腰に下げる三重または五重の長円筒形の小箱。箱には蒔絵(まきえ)、堆朱(ついしゅ)、螺鈿(らでん)などの細工が施され、緒には緒締め、根付けがある。もと印判を入れたところからいい、室町頃から薬を入れるようになった。主として武士の礼装の装飾品。薬籠。印籠巾着。〔東京教育大本下学集(室町中)〕

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

※浮世草子・好色一代男(1682)七「田舎大じん印籠(ヰンラウ)あけて、いく薬かあたえけるを」(「精選版 日本国語大辞典」)

句意(その周辺)=「緑樹影沈(ん)では」の、謡曲「竹生島(ちくぶしま)」、そして、「月も早。出汐になりて塩釜の」の、その謡曲「融(とおる)」の名調子などを吟じながら、腰に差している「蒔絵烏瓜図印籠烏瓜」を、お相手してくれる相方に、「これ、烏瓜」と、「これを見たら思い出してくれ」と、手渡すような、そんな、雰囲気の句である。

4-19 貝の班(ふ)の雀に似たり夜蛤

季語=蛤=蛤(はまぐり)/三春

https://kigosai.sub.jp/001/archives/849#:~:text=%E8%9B%A4%E3%81%AF%E6%98%A5%E3%80%81%E8%BA%AB%E3%81%8C,%E8%9B%A4%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E9%A3%9F%E5%8D%93%E3%81%AB%E4%B8%8A%E3%82%8B%E3%80%82

【子季語】 蛤鍋、蒸蛤、焼蛤、蛤つゆ

【解説】 蛤は春、身がふっくらと肥え、旬を迎える。二枚の貝は他のものとは決して合わないことから末永い夫婦の縁の象徴とされ、婚礼や雛の節句などの細工、貝合せなどに用いられ、平安時代には、薬入れとしても使われた。吸物、蒸し物、蛤鍋、焼蛤として食卓に上る。桑名の焼蛤、大阪の住吉神社の洲崎の洲蛤が有名。

【例句】

尻ふりて蛤ふむや南風 涼菟「喪の名残」

蛤の芥を吐かする月夜かな 一茶「七番日記」

【参考】

この句(「貝の班(ふ)の雀に似たり夜蛤」)は、『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』(p124~p128)で、次のとおり紹介されている。(一部抜粋)

≪『句藻』「椎の木陰」に「送笠堂主人文(りゅうどうしゅじんにおくるふみ)」という俳文に見られる。寛政八年(一七九六)秋、川越(埼玉県川越市)の瓢坊が其貝(きばい)と改名するのを祝ったのである。

「抑(そもそも)、元禄十五年長月十六日のうら遊びに、晋子(其角)が見し、雀の足をはさみし貝ならんか。此(この)貝、必(かならずしも)中に明珠(めいしゅ)を含(ふくむ)るか。此珠(このたま)、彫琢を頼ずして、光、晋流のくらきを照らすべしと祝ひ、藻に住(すむ)虫の我等迄も、五七五の一章句を申送り侍る。

貝の班(ふ)の雀に似たり夜蛤 (『句藻』「椎の木陰」) ≫

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

酒井抱一筆「晋子肖像(夜光る画賛)」一幅 紙本墨画 六五・〇×二六・〇

句意(その周辺)=この句は、其角の「夜光るうめのつぼみや貝の玉」(『類柑子』「浦あそび」)の本句取りの一句である。抱一は、文化三年(一八〇六)、四十六歳の時に、「其角百回忌」として、その「肖像百幅」(其角肖像画と其角の句の賛)を制作する(上記の図は、その内の一つで「夜光る画賛」のものである。これらについては、下記のアドレスの「参考」で紹介している)。

句意=吾が「東風流(あずまぶり)」俳諧(「其(キ=其角)・嵐(ラン=嵐雪)の根本の向上躰」)の元祖ともいうべ其角宗匠の「夜光るうめのつぼみや貝の玉」を変奏して、その「必ず中に明珠を含む」縁起が良い「夜蛤」の句を、次のような一句として、それに唱和することにする。

「貝の班(ふ)の」(この貝の模様は)、「雀に似たり」(其角宗匠が目にした「雀の足を咥えた蛤」の、その「雀に似たり)、「夜蛤」(彫琢(てうたく)を頼(たよら)ずして、光(ひかり)、晋流(しんりう=其角俳諧)のくらきを照らすべし)

(参考) 「其角肖像百幅」(抱一筆・賛=其角句)周辺

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-09-30

【(再掲)

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-22

(画像)→上記のとおり

酒井抱一筆「晋子肖像(夜光る画賛)」一幅 紙本墨画 六五・〇×二六・〇

「晋子とは其角のこと。抱一が文化三年の其角百回忌に描いた百幅のうちの一幅。新出作品。『夜光るうめのつぼみや貝の玉』(『類柑子』『五元集』)という其角の句に、略画体で其角の肖像を記した。左下には『晋子肖像百幅之弐』という印章が捺されている。書風はこの時期の抱一の書風と比較すると若干異なり、『光』など其角の奔放な書風に似せた気味がある。其角は先行する俳人肖像集で十徳という羽織や如意とともに表現されてきたが、本作はそれに倣いつつ、ユーモアを漂わせる。」(『別冊太陽 酒井抱一 江戸琳派の粋人』所収「抱一の俳諧(井田太郎稿)」)

この著者(井田太郎)が、『酒井抱一---俳諧と絵画の織りなす抒情』(岩波新書一七九八)を刊行した(以下、『井田・岩波新書』)。

この『井田・岩波新書』では、この「其角肖像百幅」について、現在知られている四幅について紹介している。

一 「仏とはさくらの花の月夜かな」が書かれたもの(伊藤松宇旧蔵。所在不明)

二 「お汁粉を還城楽(げんじょうらく)のたもとかな」同上(所在不明)

三 「夜光るうめのつぼみや貝の玉」同上(上記の図)

四 「乙鳥の塵をうごかす柳かな」同上(『井田・岩波新書』執筆中の新出)(以下略) 】

4-20 降り年や初茸売りが声の錆

季語=初茸=初茸(はつたけ)/三秋

https://kigosai.sub.jp/001/archives/5680#:~:text=%E8%8C%B8%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A7%E3%82%82%E4%B8%80,%E3%81%A7%E5%85%A8%E4%BD%93%E3%81%8C%E8%96%84%E8%8C%B6%E8%89%B2%E3%80%82

【解説】 茸のなかでも一番早く生えるのでこの名がついた。傘は扁平で全体が薄茶色。傷みやすく、傷になった部分は青く変色する。

【例句】

初茸やまだ日数経ぬ秋の露 芭蕉「小文庫」

【参考】 「初茸」周辺(「ウィキペディア」)

(歴史)

特に関東地方で親しまれ、守貞漫稿(食類-後巻之一)には「初茸売り。山のきこりや八百屋がハツタケを売る。京阪にはハツタケは無い。江戸だけで売られる。」とあり、当時の関西ではあまり人気がなかったのに対し、マツタケがほとんど産出しない江戸近辺では、食用としてよく利用されたようである。千葉県では特に珍重されたといい、旧佐倉堀田藩鹿渡村(現在の千葉県四街道市鹿渡)においては、嘉永3(1850)年庚戌年(かのえいぬ)九月十日(旧暦)付の回状として「初茸 七十ケ 右ハ御用ニテ不足無ク 来ル十三日 四ツ時迄ニ 上納致ス可シ 尤モ軸切下致シ 相納メル可ク候 此廻状 早々順達致ス可ク候 以上」の文面が発行された記録がある。(中略)

さらに、続江戸砂子(菊岡光行著:享保20年=1735年)には、「江府(=江戸)名産並近在近国」として「小金初茸・下総国葛飾郡小金之辺、所々出而発:在江府隔六里内外:在相州藤沢戸塚辺産、早産比下総:相州之産存微砂而食味下品。下総之産解砂而有風味佳品(小金初茸、下総国葛飾郡小金の辺、所々より出る。江戸より六里程。相州藤沢戸塚辺より出る初茸は、下総より早い。しかし相州産のものは微砂をふくみ、歯にさわってよくない。下総産のものは砂がなく、風味ももっとも佳い)。」との記事 がみえる。おそらくは、相模湾岸に広がるクロマツ林に産するハツタケと、内陸のアカマツ林に生えるハツタケとを比較したものではないかと思われる。

(生態・生理)

日本では、夏から秋(時に梅雨期)、アカマツ・クロマツ・リュウキュウマツ などの二針葉マツ類の樹下に発生し、これらの樹木の生きた細根に典型的な外生菌根(フォーク状に二叉分岐し、白色 または赤紫色を呈するを形成して生活する。(中略)

(ハツタケと文学)

秋の季語の一つとして知られることからも、日本人とハツタケとの関わりが深いものであることが推察される。

(例句)=一部抜粋

初茸やまだ日数 へぬ秋の露 芭蕉

初茸の無疵に出るや袂から 一茶

初茸のさび声門に秋の風 柳樽七五・8

青錆に成る初茸の旅労(つか)レ 柳樽八三・75

句意(その周辺)=「初茸」は、「初」の字がついているのだが、「新年」の季語ではなく、「古年」の「秋」の季語で、「雨の降る梅雨」明けの、特に、江戸近郊で食用される「江戸前(江戸風)の茸(きのこ)」である。その「初茸(たけ)売り」の声が、「初茸のさび声門に秋の風」(柳樽七五・8)で、夏から秋の「江戸前の風物詩」の一つとなっている。

(画像) → http://yahantei.blogspot.com/2023/02/4-124-20.html

河東節/助六所縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)

https://www.youtube.com/watch?v=Znm06U_7WEk

「春霞 立てるやいずこ三芳野の 山口三浦うらうらと

うら若草や初花に 和らぐ土手を誰がいうて 日本めでたき国の名の

豊芦原や吉原に 根こじて植えし江戸桜

匂う夕べの風に連れ 鐘は上野か浅草か」

第九 うめの立枝(9-1~9-3) [第九 うめの立枝]

9-1 客船に入日残して時雨かな

季語=時雨=時雨(しぐれ)初冬

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2773

【子季語】 朝時雨、夕時雨、小夜時雨、村時雨、北時雨、片時雨、時雨雲、時雨傘、時雨心地、時雨の色、月時雨、松風の時雨

【解説】 冬の初め、降ったかと思うと晴れ、また降りだし、短時間で目まぐるしく変わる通り雨。この雨が徐々に自然界の色を消して行く。先人達は、さびれゆくものの中に、美しさと無常の心を養ってきた。

【例句】(芭蕉の「時雨」の句→「時雨忌」=松尾芭蕉の忌日。陰暦10月12日。時雨の多い季節であること、また芭蕉が時雨を好んで句作に用いたことにちなむ。翁忌。桃青忌。芭蕉忌)

http://chukonen.com/oboegaki/haiku/bashou052.html

旅人と我が名呼ばれん初しぐれ 笈の小文 貞享4年(1687)

初しぐれ猿も子蓑をほしげなり 猿蓑 元禄2年(1689)

けふばかり人も年よれ初時雨 真蹟短冊 元禄5年(1692)

初時雨初の字を我が時雨かな 粟津原 元禄6年(1693)

時雨をやもどかしがりて松の雪 続山井 寛文6年(1666)

一時雨礫(つぶて)や降つて小石川 俳諧江戸広小路 延宝5年(1677)

いづく霽(しぐれ)傘を手にさげて帰る僧 東日記 延宝8年(1680)

この海に草鞋(わらんじ)捨てん笠時雨 皺筥物語 天和4・貞享元年(1684)

山城へ井手の駕籠借るしぐれかな 蕉尾琴 元禄2年(1689)

作りなす庭をいさむるいさむる時雨かな 真蹟懐紙 元禄4年(1691)

宿借りて名を名乗らするしぐれかな 真蹟懐紙 元禄4年(1691)

馬方は知らじしぐれの大井川 泊船集 元禄4年(1691)

行く雲や犬の駆尿(かけばり)むらしぐれ 六百番俳諧発句会 延宝5年(1677)

茸狩りやあぶなきことに夕時雨 真蹟画賛 元禄2年(1689)

笠もなき我をしぐるるかこは何と あつめ句 天和4・貞享元年(1684)

草枕犬も時雨るか夜の声 野ざらし紀行 天和4・貞享元年(1684)

一尾根はしぐるる雲か富士の雪 泊船集 貞享4年(1687)

しぐるるや田の新株(あらかぶ)の黒む程 泊船集 貞享4年(1687)

「句意」(その周辺)

「第九 うめの立枝」は、『屠龍之技』の最後を飾る章(編)で、『軽挙館句藻』では、文化八年(一八一一)、抱一、五十一歳時を、そのスタートとしている。その翌年の「文化九年(一八一二)」の一月に、「杉田村へ観梅」(参考一)とあり(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書)』、この「9-1 客船に入日残して時雨かな」は、この上五の「客船」の措辞から、その「杉田村観梅」時の作と思われる。

そして、この下五の「時雨」(季語)と結びつくと、『三冊子(赤冊子)』(服部土芳著)に、「珍らしき作意に出る師(芭蕉)の心の出所を味べし」(参考二)と評されている「旅人と我が名呼ばれん初しぐれ」(『笈の小文』ほか)を念頭にあっての一句のように思われる。

さらに、この芭蕉の時雨の句は、『三冊子(赤冊子)』の「『よばれん初しぐれ』とは云しと也。いさましき心を顕す所、謡のはしを前書にして」との「謡のはしを前書にして」の「謡」は、謡曲の「「梅枝(うめがえ)」(参考三)の、「梅が枝にこそ/鶯は巣をくへ/風吹かばいかにせん/花に宿る鶯」(「越天楽今様」の歌詞にある「梅枝」)を踏まえてのもののようである(『松尾芭蕉集①全発句・小学館』)。

このように解していくと、「第九 うめの立枝(たちえ)」は、「うめの立枝(たちえ)」の措辞からすると、『更科日記』の「梅の立ち枝」(参考四)などに由来があるようなのだが、その背後には、芭蕉の「旅人と我が名呼ばれん初しぐれ」などを踏まえての、当時の、抱一の自信作の一句のように思われる。

句意は、「久しぶりに、新居の根岸の里の『鶯村(邨)亭(庵)=後の「雨華庵』から、金沢八景の北の「杉田村」(横浜市磯子区)の『観梅(梅見)』に出かけた。折から『時雨』で、その入り江の『客船』は入り日が射したり止んだりしている。それを見ていると、芭蕉の『笈の小文』の名吟、『旅人と我が名呼ばれん初しぐれ』が思い浮かんでくる。その名吟は、謡曲「梅枝(うめがえ)」の一節「越天楽今様」の、「梅が枝にこそ/鶯は巣をくへ/風吹かばいかにせん/花に宿る鶯」(鶯=抱一?)、「梅が枝」=小鸞女史?)を踏まえているという。その声曲が、しみじみと、今、旅心の胸中に伝わってくる。」

(参考一)「文化九年(一八一二)の抱一の『杉田村」(横浜市磯子区)観梅記』周辺

【金沢八景の北に「杉田村」(横浜市磯子区)という梅の名所があった。金沢道から杉田道に分岐する地点には、今なお其爪の「程ヶ谷(ほどがや)の枝道曲れ梅の花」という句碑を兼ねた道しるべ(文化十一年=一八一四)が建ち、抱一周辺が好んで遊覧したことをひそかに伝える。さて、文化九年(一八一二)、抱一が杉田村に観梅に赴いた一連の記事があさらにる。

む月十七日、杉田のうめ見にゆきて、森中原などゆふ村を過(すぎ)、杉田の荒井源左衛門の宅に夕餉す

解き船の橋を境や梅の花

人々、うた詠めとむ有ける時

浜風はちりくる梅を空に吹てくものひまより雪のふるなり

などし侍る。隠居善悪坊に対して、

此景色両輪の如し海と浪

八幡宮それより祇園社にまゐり、此処梅樹ことに多し

これはこれは爰をやううめのよしの山 (『軽挙館句藻』所収「梅のたち枝」) 】(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書)

(参考二)『三冊子(赤冊子)』(服部土芳著)の「旅人と我が名呼ばれん初しぐれ」(芭蕉『笈の小文』)周辺

http://urawa0328.babymilk.jp/haijin/3zousi.html

旅人と我名呼れん初しぐれ

此句は、師、武江に旅出の日の吟也。心のいさましきを句のふりにふり出して、「よばれん初しぐれ」とは云しと也。いさましき心を顕す所、謡のはしを前書にして、書のごとく章さして門人に送られし也。一風情あるもの也。この珍らしき作意に出る師の心の出所を味べし。

(参考三)「第九 うめの立枝」と謡曲「梅枝(うめがえ)」周辺

http://soxis.blog112.fc2.com/blog-category-93.html

謡曲「梅枝(うめがえ)」は、謡曲「富士太鼓」の後日談です。 富士太鼓は、伶人(雅楽演奏者)の「富士」が、ライバル「浅間」に殺害され、富士の妻が太鼓に恨みを晴らすという話。梅枝では、妻は亡霊となって登場します。

「摂津の国・住吉の里」。旅僧一行が、女(亡霊)の草庵を訪れ宿を借ります。 部屋にある太鼓と衣装に不審を抱いた僧に、女は昔を物語り、回向を頼んで消え去ります。

夜、僧の読経に、舞衣裳をつけた亡霊が現れ、夫の形見を着て太鼓を打って心を慰めたと語り、成仏を願って舞う「懺悔の舞」、そして「越天楽今様」。

しかし暁闇(あけぐれ)には、亡霊の姿も執心も消え、「面影ばかりや残るらん」。

道行はあっさりと、廻国行脚の僧が「摂津の国・住吉」に到着。「女人成仏」が主題ですから法華の僧でなくてはなりません。

これは甲斐の国身延山より出でたる僧にて候・・

いづくにも

住みは果つべき雲水(くもみず)の 住みは果つべき雲水の

身は果て知らぬ旅の空 月日ほどなく移り来て

所を問へば世を厭ふ わが衣手やすみのえ(墨・住江)の

里にも早く着きにけり 里にも早く着きにけり

「村雨」に降られ宿を求める僧を、はじめは拒んだ女ですが、受け入れれば優しい。

はやこなたへといふつゆ(言・夕露)の むぐらの宿はうれたくとも

袖を片敷きて お泊りあれや旅人(たびびと)

西北に雲起こりて 西北に雲起こりて

東南に来たる雨の足 早くに降り晴れて 月にならん嬉しや

所はすみよし(住吉・住良)の 松吹く風も心して

旅人(りょじん)の夢を覚ますなよ 旅人の夢を覚ますなよ

雨が止み、空気も澄みわたる月夜。主人公の心象風景でもある「秋」の風情がすばらしい。でもタイトルがどうして「梅枝」? 「越天楽今様」の歌詞に「梅枝」があります。今様通りに歌うのがこの曲のハイライトなのだとか。

いざさらば妄執の 雲霧を払ふ夜の 月も半ばなり

「夜半楽(やはんらく)」を奏でん・・

波もて結(ゆ)へる淡路潟 沖も静に青海(あおうみ)の

「青海波(せいがいは)」の波返し

返すや袖の折りを得て 軒端の梅に鶯の

来(き)鳴くや花の「えてんらく(枝・越天楽)」

梅が枝にこそ 鶯は巣をくへ

風吹かばいかにせん 花に宿る鶯

(梅の枝に鶯は巣を作るが、風が吹いたらどうするのだろう、鶯は)

(参考四)「第九 うめの立枝」の「うめの立枝(たちえ)」周辺

「うめの立枝(たちえ)」は、『更科日記』の「梅の立ち枝」などに由来しているのであろう。

https://shikinobi.com/sarashina-mamahaha

【 梅の立ち枝

継母なりし人は、宮仕へせしがくだりしなれば、思ひしにあらぬことどもなどありて、世の中うらめしげにて、ほかにわたるとて、五つばかりなる児どもなどして、

「あはれなりつる心のほどなむ、忘れむ世あるまじき」

などいひて、梅の木の、つま近くていと大きなるを、

「これが花の咲かむ折は来むよ」

といひおきてわたりぬるを、心の内に、恋しくあはれなりと思ひつつ、しのびねをのみ泣きて、その年もかへりぬ。いつしか梅咲かなむ、来むとありしを、さやあると、目をかけてまちわたるに、花もみな咲きぬれど、音もせず、思ひわびて、花を折りてやる。

たのめしをなほや待つべき霜がれし 梅をも春は忘れざりけり

といひやりたれば、あはれなることども書きて、

なほたのめ梅の立ち枝はちぎりおかぬ 思ひのほかの人もとふなり

もうすこしお待ちください、梅の立ち枝を見て思いがけない人がくるかもしれませんよ

(平兼盛 わがやどの梅のたちえや見えつらむ思ひのほかに君の来ませる がベース) 】

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/kanemori.html

【 冷泉院御屏風の絵に、梅の花ある家にまらうど来たる所

わが宿の梅の立ち枝や見えつらむ思ひのほかに君が来ませる(平兼盛「拾遺15)」

(通釈)我が家の高く伸びた梅の枝が見えたのだろうか。思いもかけず、あなたが来てくれた。

(語釈)◇梅の立ち枝(え) 空に向かって伸びた梅の枝。「たち」には「花の香りがたつ」意が掛かる。

(補記)冷泉院(天皇在位967~969年)の御所の屏風絵。

(他出)拾遺抄、三十人撰、三十六人撰、新撰朗詠集、梁塵秘抄 】

(参考五)「源氏物語絵色紙帖 梅枝 詞日野資勝」周辺

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2021-07-08

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/9-19-3.html

「源氏物語絵色紙帖 梅枝 詞日野資勝」

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/589419

(「日野資勝」書の「詞」)

花の香をえならぬ袖にうつしもて ことあやまりと妹やとがめむ

とあれば、「いと屈したりや」と笑ひたまふ。御車かくるほどに追ひて

めづらしと故里人も待ちぞ見む 花の錦を着て帰る君

(第一章 光る源氏の物語 薫物合せ 第四段 薫物合せ後の饗宴)

1.4.18 花の香をえならぬ袖にうつしもて ことあやまりと妹やとがめむ

(この花の香りを素晴らしい袖に移して帰ったら、女と過ちを犯したのではないかと妻が咎

めるでしょう。)

1.4.19 とあれば、(と言うので、)

1.4.20 「 いと屈したりや」(「たいそう弱気ですな」)

1.4.21 と笑ひたまふ。 御車かくるほどに、 追ひて、(と言ってお笑いになる。お車に牛を

繋ぐところに、追いついて、)

1.4.22 めづらしと故里人も待ちぞ見む花の錦を着て帰る君 (珍しいと家の人も待ち受け

て見ましょう。この花の錦を着て帰るあなたを、)

1.4.23 またなきことと思さるらむ (めったにないこととお思いになるでしょう。)

9-2 傘はまだ時雨るゝ音や星月夜

季語=時雨=時雨(しぐれ)初冬

※星月夜(ほしづきよ)=① 星の明るい晩。月が出ていないで、星だけが輝いている夜。星明りの夜。《季・秋》

※狭衣物語(1069‐77頃か)四「ほし月夜のたどたどしきに烏帽子のきと見えたるに心惑ひし給ひて」

※永久百首(1116)雑「我ひとりかまくら山を越行は星月夜こそうれしかりけれ〈肥後〉」

② 「暗」と同音の「倉」を含む「鎌倉」にかかる修飾語。主として謡曲で枕詞ふうに用い

られた。

※謡曲・調伏曾我(1480頃)「箱根詣でのおんために、明くるを待つや星月夜、鎌倉山を朝立ちて」

③ 地名「鎌倉」、あるいはそれに縁のある「鎌倉将軍」(源頼朝)、「松ガ岡」(東慶寺)などを暗示的に表わす。

※北国紀行(1487)「今もなほ星月夜こそ残るらめ寺なき谷の闇のともしび」

④ 植物「ゆうがぎく(柚香菊)」の異名。

[語誌]歌語としての初出は①の挙例「永久百首」の肥後の作で、これは意図的に珍しい語を用いたもの。しかし、「夫木和歌抄」にも採られたこの歌の影響は大きく、連歌では付合(つけあい)で「鎌倉山」に縁のあることば(寄合)となり(一条兼良「連玉合璧集」)、謡曲では②のように「鎌倉」の飾り詞として用いられるようになる。これは、平安期には珍しい歌枕のひとつにすぎなかった「鎌倉」が、頼朝登場以降は重要地名となり、寄合・飾り詞の需要が増したためでもある。(「精選版 日本国語大辞典」)

「句意」(その周辺)=謡曲「調伏曾我(ちようぶくそが)」などを背景としている一句の雰囲気もするが、ここでは、前句(9-2)の『時雨』の句と同一時の作として、「月時雨」(月の出ている時に時雨が通りすぎて行くこと。また、その時雨。《季・冬》)などの景と解したい。

句意=梅林で時雨に遭い、雨宿りをして傘の来るのを待っていたが、まだ、外は降ったり止んだりの時雨の音がしている。しかし、月までは出ていないが、闇夜に星が出てきたような気配である。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/9-19-3.html

歌川広重「東都名所 日本橋之白雨」

https://mag.japaaan.com/archives/57976

9-3 からからと日本堤の落葉かな

季語=落葉=落葉(おちば)三冬

https://kigosai.sub.jp/?s=%E8%90%BD%E8%91%89&x=0&y=0

【子季語】 名の木落葉、落葉の雨、落葉の時雨、落葉時、落葉掃く、落葉掻く、落葉籠、落葉焚く

【解説】 晩秋から冬にかけて、落葉樹はすべて葉を落とす。散った木の葉ばかりでなく、木の葉の散る様子も地面や水面に散り敷いたようすも表わす。堆肥にしたり、焚き火にしたりする。

【例句】

宮人よ我名をちらせ落葉川 芭蕉「笈日記」

留守のまにあれたる神の落葉哉 芭蕉「芭蕉庵小文集」

百歳(ももとせ)の気色を庭の落葉哉 芭蕉「真蹟画賛」

岨(そば)行けば音空を行く落葉かな 太祗「太祗句選」

落葉して遠く成(なり)けり臼の音 蕪村「蕪村自筆句帳」

西吹けば東にたまる落ば哉 蕪村「蕪村自筆句帳」

句意(その周辺)=この句も、前々句(9-1)・前句(9-2)と同一時の作と解したい。

句意=久しぶりに遠出をして、その帰路の、新居近くの「日本堤」は、「時雨」ならず「落ち葉」が「からから」と、「吾輩」を歓迎して、音を立てて舞っている。さながら、芭蕉翁の「留守のまにあれたる神の落葉哉」の、その「神の落葉哉」の風情である。

(参考)「留守のまに荒れたる神の落葉哉」周辺

https://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/rusunoma.htm

留守のまに荒れたる神の落葉哉

元禄4年10月29日、江戸に到着。元禄2年彌生も末の7日に江戸を立ってから、実に2年7ヶ月の大旅行であった。「住めるかたも人に譲り、杉風が別墅に」引っ越して旅に出たのだから、この日旧芭蕉庵には入れず、橘町の彦右衛門方借家に旅の荷を下ろす。ここが江戸最後の居となり、翌元禄7年5月11日上方に下るまでここに住むこととなった。

句意=2年7ヶ月も不在にしていた江戸で、ちょうど神無月の神が出雲から帰ってきたときのように、神社でもある自分の住まいも荒れ果てていることよ。

この「荒れたる神の落葉哉」は、抱一にとっては、≪「吾輩」を歓迎して、音を立てて舞っている。≫と、上記の「芭蕉の句」(句意)を「反転」しての一句ということになる。

季語=時雨=時雨(しぐれ)初冬

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2773

【子季語】 朝時雨、夕時雨、小夜時雨、村時雨、北時雨、片時雨、時雨雲、時雨傘、時雨心地、時雨の色、月時雨、松風の時雨

【解説】 冬の初め、降ったかと思うと晴れ、また降りだし、短時間で目まぐるしく変わる通り雨。この雨が徐々に自然界の色を消して行く。先人達は、さびれゆくものの中に、美しさと無常の心を養ってきた。

【例句】(芭蕉の「時雨」の句→「時雨忌」=松尾芭蕉の忌日。陰暦10月12日。時雨の多い季節であること、また芭蕉が時雨を好んで句作に用いたことにちなむ。翁忌。桃青忌。芭蕉忌)

http://chukonen.com/oboegaki/haiku/bashou052.html

旅人と我が名呼ばれん初しぐれ 笈の小文 貞享4年(1687)

初しぐれ猿も子蓑をほしげなり 猿蓑 元禄2年(1689)

けふばかり人も年よれ初時雨 真蹟短冊 元禄5年(1692)

初時雨初の字を我が時雨かな 粟津原 元禄6年(1693)

時雨をやもどかしがりて松の雪 続山井 寛文6年(1666)

一時雨礫(つぶて)や降つて小石川 俳諧江戸広小路 延宝5年(1677)

いづく霽(しぐれ)傘を手にさげて帰る僧 東日記 延宝8年(1680)

この海に草鞋(わらんじ)捨てん笠時雨 皺筥物語 天和4・貞享元年(1684)

山城へ井手の駕籠借るしぐれかな 蕉尾琴 元禄2年(1689)

作りなす庭をいさむるいさむる時雨かな 真蹟懐紙 元禄4年(1691)

宿借りて名を名乗らするしぐれかな 真蹟懐紙 元禄4年(1691)

馬方は知らじしぐれの大井川 泊船集 元禄4年(1691)

行く雲や犬の駆尿(かけばり)むらしぐれ 六百番俳諧発句会 延宝5年(1677)

茸狩りやあぶなきことに夕時雨 真蹟画賛 元禄2年(1689)

笠もなき我をしぐるるかこは何と あつめ句 天和4・貞享元年(1684)

草枕犬も時雨るか夜の声 野ざらし紀行 天和4・貞享元年(1684)

一尾根はしぐるる雲か富士の雪 泊船集 貞享4年(1687)

しぐるるや田の新株(あらかぶ)の黒む程 泊船集 貞享4年(1687)

「句意」(その周辺)

「第九 うめの立枝」は、『屠龍之技』の最後を飾る章(編)で、『軽挙館句藻』では、文化八年(一八一一)、抱一、五十一歳時を、そのスタートとしている。その翌年の「文化九年(一八一二)」の一月に、「杉田村へ観梅」(参考一)とあり(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書)』、この「9-1 客船に入日残して時雨かな」は、この上五の「客船」の措辞から、その「杉田村観梅」時の作と思われる。

そして、この下五の「時雨」(季語)と結びつくと、『三冊子(赤冊子)』(服部土芳著)に、「珍らしき作意に出る師(芭蕉)の心の出所を味べし」(参考二)と評されている「旅人と我が名呼ばれん初しぐれ」(『笈の小文』ほか)を念頭にあっての一句のように思われる。

さらに、この芭蕉の時雨の句は、『三冊子(赤冊子)』の「『よばれん初しぐれ』とは云しと也。いさましき心を顕す所、謡のはしを前書にして」との「謡のはしを前書にして」の「謡」は、謡曲の「「梅枝(うめがえ)」(参考三)の、「梅が枝にこそ/鶯は巣をくへ/風吹かばいかにせん/花に宿る鶯」(「越天楽今様」の歌詞にある「梅枝」)を踏まえてのもののようである(『松尾芭蕉集①全発句・小学館』)。

このように解していくと、「第九 うめの立枝(たちえ)」は、「うめの立枝(たちえ)」の措辞からすると、『更科日記』の「梅の立ち枝」(参考四)などに由来があるようなのだが、その背後には、芭蕉の「旅人と我が名呼ばれん初しぐれ」などを踏まえての、当時の、抱一の自信作の一句のように思われる。

句意は、「久しぶりに、新居の根岸の里の『鶯村(邨)亭(庵)=後の「雨華庵』から、金沢八景の北の「杉田村」(横浜市磯子区)の『観梅(梅見)』に出かけた。折から『時雨』で、その入り江の『客船』は入り日が射したり止んだりしている。それを見ていると、芭蕉の『笈の小文』の名吟、『旅人と我が名呼ばれん初しぐれ』が思い浮かんでくる。その名吟は、謡曲「梅枝(うめがえ)」の一節「越天楽今様」の、「梅が枝にこそ/鶯は巣をくへ/風吹かばいかにせん/花に宿る鶯」(鶯=抱一?)、「梅が枝」=小鸞女史?)を踏まえているという。その声曲が、しみじみと、今、旅心の胸中に伝わってくる。」

(参考一)「文化九年(一八一二)の抱一の『杉田村」(横浜市磯子区)観梅記』周辺

【金沢八景の北に「杉田村」(横浜市磯子区)という梅の名所があった。金沢道から杉田道に分岐する地点には、今なお其爪の「程ヶ谷(ほどがや)の枝道曲れ梅の花」という句碑を兼ねた道しるべ(文化十一年=一八一四)が建ち、抱一周辺が好んで遊覧したことをひそかに伝える。さて、文化九年(一八一二)、抱一が杉田村に観梅に赴いた一連の記事があさらにる。

む月十七日、杉田のうめ見にゆきて、森中原などゆふ村を過(すぎ)、杉田の荒井源左衛門の宅に夕餉す

解き船の橋を境や梅の花

人々、うた詠めとむ有ける時

浜風はちりくる梅を空に吹てくものひまより雪のふるなり

などし侍る。隠居善悪坊に対して、

此景色両輪の如し海と浪

八幡宮それより祇園社にまゐり、此処梅樹ことに多し

これはこれは爰をやううめのよしの山 (『軽挙館句藻』所収「梅のたち枝」) 】(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書)

(参考二)『三冊子(赤冊子)』(服部土芳著)の「旅人と我が名呼ばれん初しぐれ」(芭蕉『笈の小文』)周辺

http://urawa0328.babymilk.jp/haijin/3zousi.html

旅人と我名呼れん初しぐれ

此句は、師、武江に旅出の日の吟也。心のいさましきを句のふりにふり出して、「よばれん初しぐれ」とは云しと也。いさましき心を顕す所、謡のはしを前書にして、書のごとく章さして門人に送られし也。一風情あるもの也。この珍らしき作意に出る師の心の出所を味べし。

(参考三)「第九 うめの立枝」と謡曲「梅枝(うめがえ)」周辺

http://soxis.blog112.fc2.com/blog-category-93.html

謡曲「梅枝(うめがえ)」は、謡曲「富士太鼓」の後日談です。 富士太鼓は、伶人(雅楽演奏者)の「富士」が、ライバル「浅間」に殺害され、富士の妻が太鼓に恨みを晴らすという話。梅枝では、妻は亡霊となって登場します。

「摂津の国・住吉の里」。旅僧一行が、女(亡霊)の草庵を訪れ宿を借ります。 部屋にある太鼓と衣装に不審を抱いた僧に、女は昔を物語り、回向を頼んで消え去ります。

夜、僧の読経に、舞衣裳をつけた亡霊が現れ、夫の形見を着て太鼓を打って心を慰めたと語り、成仏を願って舞う「懺悔の舞」、そして「越天楽今様」。

しかし暁闇(あけぐれ)には、亡霊の姿も執心も消え、「面影ばかりや残るらん」。

道行はあっさりと、廻国行脚の僧が「摂津の国・住吉」に到着。「女人成仏」が主題ですから法華の僧でなくてはなりません。

これは甲斐の国身延山より出でたる僧にて候・・

いづくにも

住みは果つべき雲水(くもみず)の 住みは果つべき雲水の

身は果て知らぬ旅の空 月日ほどなく移り来て

所を問へば世を厭ふ わが衣手やすみのえ(墨・住江)の

里にも早く着きにけり 里にも早く着きにけり

「村雨」に降られ宿を求める僧を、はじめは拒んだ女ですが、受け入れれば優しい。

はやこなたへといふつゆ(言・夕露)の むぐらの宿はうれたくとも

袖を片敷きて お泊りあれや旅人(たびびと)

西北に雲起こりて 西北に雲起こりて

東南に来たる雨の足 早くに降り晴れて 月にならん嬉しや

所はすみよし(住吉・住良)の 松吹く風も心して

旅人(りょじん)の夢を覚ますなよ 旅人の夢を覚ますなよ

雨が止み、空気も澄みわたる月夜。主人公の心象風景でもある「秋」の風情がすばらしい。でもタイトルがどうして「梅枝」? 「越天楽今様」の歌詞に「梅枝」があります。今様通りに歌うのがこの曲のハイライトなのだとか。

いざさらば妄執の 雲霧を払ふ夜の 月も半ばなり

「夜半楽(やはんらく)」を奏でん・・

波もて結(ゆ)へる淡路潟 沖も静に青海(あおうみ)の

「青海波(せいがいは)」の波返し

返すや袖の折りを得て 軒端の梅に鶯の

来(き)鳴くや花の「えてんらく(枝・越天楽)」

梅が枝にこそ 鶯は巣をくへ

風吹かばいかにせん 花に宿る鶯

(梅の枝に鶯は巣を作るが、風が吹いたらどうするのだろう、鶯は)

(参考四)「第九 うめの立枝」の「うめの立枝(たちえ)」周辺

「うめの立枝(たちえ)」は、『更科日記』の「梅の立ち枝」などに由来しているのであろう。

https://shikinobi.com/sarashina-mamahaha

【 梅の立ち枝

継母なりし人は、宮仕へせしがくだりしなれば、思ひしにあらぬことどもなどありて、世の中うらめしげにて、ほかにわたるとて、五つばかりなる児どもなどして、

「あはれなりつる心のほどなむ、忘れむ世あるまじき」

などいひて、梅の木の、つま近くていと大きなるを、

「これが花の咲かむ折は来むよ」

といひおきてわたりぬるを、心の内に、恋しくあはれなりと思ひつつ、しのびねをのみ泣きて、その年もかへりぬ。いつしか梅咲かなむ、来むとありしを、さやあると、目をかけてまちわたるに、花もみな咲きぬれど、音もせず、思ひわびて、花を折りてやる。

たのめしをなほや待つべき霜がれし 梅をも春は忘れざりけり

といひやりたれば、あはれなることども書きて、

なほたのめ梅の立ち枝はちぎりおかぬ 思ひのほかの人もとふなり

もうすこしお待ちください、梅の立ち枝を見て思いがけない人がくるかもしれませんよ

(平兼盛 わがやどの梅のたちえや見えつらむ思ひのほかに君の来ませる がベース) 】

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/kanemori.html

【 冷泉院御屏風の絵に、梅の花ある家にまらうど来たる所

わが宿の梅の立ち枝や見えつらむ思ひのほかに君が来ませる(平兼盛「拾遺15)」

(通釈)我が家の高く伸びた梅の枝が見えたのだろうか。思いもかけず、あなたが来てくれた。

(語釈)◇梅の立ち枝(え) 空に向かって伸びた梅の枝。「たち」には「花の香りがたつ」意が掛かる。

(補記)冷泉院(天皇在位967~969年)の御所の屏風絵。

(他出)拾遺抄、三十人撰、三十六人撰、新撰朗詠集、梁塵秘抄 】

(参考五)「源氏物語絵色紙帖 梅枝 詞日野資勝」周辺

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2021-07-08

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/9-19-3.html

「源氏物語絵色紙帖 梅枝 詞日野資勝」

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/589419

(「日野資勝」書の「詞」)

花の香をえならぬ袖にうつしもて ことあやまりと妹やとがめむ

とあれば、「いと屈したりや」と笑ひたまふ。御車かくるほどに追ひて

めづらしと故里人も待ちぞ見む 花の錦を着て帰る君

(第一章 光る源氏の物語 薫物合せ 第四段 薫物合せ後の饗宴)

1.4.18 花の香をえならぬ袖にうつしもて ことあやまりと妹やとがめむ

(この花の香りを素晴らしい袖に移して帰ったら、女と過ちを犯したのではないかと妻が咎

めるでしょう。)

1.4.19 とあれば、(と言うので、)

1.4.20 「 いと屈したりや」(「たいそう弱気ですな」)

1.4.21 と笑ひたまふ。 御車かくるほどに、 追ひて、(と言ってお笑いになる。お車に牛を

繋ぐところに、追いついて、)

1.4.22 めづらしと故里人も待ちぞ見む花の錦を着て帰る君 (珍しいと家の人も待ち受け

て見ましょう。この花の錦を着て帰るあなたを、)

1.4.23 またなきことと思さるらむ (めったにないこととお思いになるでしょう。)

9-2 傘はまだ時雨るゝ音や星月夜

季語=時雨=時雨(しぐれ)初冬

※星月夜(ほしづきよ)=① 星の明るい晩。月が出ていないで、星だけが輝いている夜。星明りの夜。《季・秋》

※狭衣物語(1069‐77頃か)四「ほし月夜のたどたどしきに烏帽子のきと見えたるに心惑ひし給ひて」

※永久百首(1116)雑「我ひとりかまくら山を越行は星月夜こそうれしかりけれ〈肥後〉」

② 「暗」と同音の「倉」を含む「鎌倉」にかかる修飾語。主として謡曲で枕詞ふうに用い

られた。

※謡曲・調伏曾我(1480頃)「箱根詣でのおんために、明くるを待つや星月夜、鎌倉山を朝立ちて」

③ 地名「鎌倉」、あるいはそれに縁のある「鎌倉将軍」(源頼朝)、「松ガ岡」(東慶寺)などを暗示的に表わす。

※北国紀行(1487)「今もなほ星月夜こそ残るらめ寺なき谷の闇のともしび」

④ 植物「ゆうがぎく(柚香菊)」の異名。

[語誌]歌語としての初出は①の挙例「永久百首」の肥後の作で、これは意図的に珍しい語を用いたもの。しかし、「夫木和歌抄」にも採られたこの歌の影響は大きく、連歌では付合(つけあい)で「鎌倉山」に縁のあることば(寄合)となり(一条兼良「連玉合璧集」)、謡曲では②のように「鎌倉」の飾り詞として用いられるようになる。これは、平安期には珍しい歌枕のひとつにすぎなかった「鎌倉」が、頼朝登場以降は重要地名となり、寄合・飾り詞の需要が増したためでもある。(「精選版 日本国語大辞典」)

「句意」(その周辺)=謡曲「調伏曾我(ちようぶくそが)」などを背景としている一句の雰囲気もするが、ここでは、前句(9-2)の『時雨』の句と同一時の作として、「月時雨」(月の出ている時に時雨が通りすぎて行くこと。また、その時雨。《季・冬》)などの景と解したい。

句意=梅林で時雨に遭い、雨宿りをして傘の来るのを待っていたが、まだ、外は降ったり止んだりの時雨の音がしている。しかし、月までは出ていないが、闇夜に星が出てきたような気配である。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/9-19-3.html

歌川広重「東都名所 日本橋之白雨」

https://mag.japaaan.com/archives/57976

9-3 からからと日本堤の落葉かな

季語=落葉=落葉(おちば)三冬

https://kigosai.sub.jp/?s=%E8%90%BD%E8%91%89&x=0&y=0

【子季語】 名の木落葉、落葉の雨、落葉の時雨、落葉時、落葉掃く、落葉掻く、落葉籠、落葉焚く

【解説】 晩秋から冬にかけて、落葉樹はすべて葉を落とす。散った木の葉ばかりでなく、木の葉の散る様子も地面や水面に散り敷いたようすも表わす。堆肥にしたり、焚き火にしたりする。

【例句】

宮人よ我名をちらせ落葉川 芭蕉「笈日記」

留守のまにあれたる神の落葉哉 芭蕉「芭蕉庵小文集」

百歳(ももとせ)の気色を庭の落葉哉 芭蕉「真蹟画賛」

岨(そば)行けば音空を行く落葉かな 太祗「太祗句選」

落葉して遠く成(なり)けり臼の音 蕪村「蕪村自筆句帳」

西吹けば東にたまる落ば哉 蕪村「蕪村自筆句帳」

句意(その周辺)=この句も、前々句(9-1)・前句(9-2)と同一時の作と解したい。

句意=久しぶりに遠出をして、その帰路の、新居近くの「日本堤」は、「時雨」ならず「落ち葉」が「からから」と、「吾輩」を歓迎して、音を立てて舞っている。さながら、芭蕉翁の「留守のまにあれたる神の落葉哉」の、その「神の落葉哉」の風情である。

(参考)「留守のまに荒れたる神の落葉哉」周辺

https://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/rusunoma.htm

留守のまに荒れたる神の落葉哉

元禄4年10月29日、江戸に到着。元禄2年彌生も末の7日に江戸を立ってから、実に2年7ヶ月の大旅行であった。「住めるかたも人に譲り、杉風が別墅に」引っ越して旅に出たのだから、この日旧芭蕉庵には入れず、橘町の彦右衛門方借家に旅の荷を下ろす。ここが江戸最後の居となり、翌元禄7年5月11日上方に下るまでここに住むこととなった。

句意=2年7ヶ月も不在にしていた江戸で、ちょうど神無月の神が出雲から帰ってきたときのように、神社でもある自分の住まいも荒れ果てていることよ。

この「荒れたる神の落葉哉」は、抱一にとっては、≪「吾輩」を歓迎して、音を立てて舞っている。≫と、上記の「芭蕉の句」(句意)を「反転」しての一句ということになる。

第八 花ぬふとり(8-1~8-7) [第八 花ぬふとり]

8-1 取遣りもおかしき村の歳暮かな

季語=歳暮=歳暮(せいぼ) 暮(仲冬)

ps://kigosai.sub.jp/001/archives/17533

【子季語】 お歳暮/歳暮祝ひ/歳暮の礼/歳暮返し

【解説】 もともとは歳暮周りといって、お世話になった人にあいさつ回りをしたことに始まる。そのときの贈り物が、現在の歳暮につながるとされる。お世話になった人、会社の上司、習い事の師などに贈る。夏のお中元と同様、日本人の大切な習慣である。

【例句】

宵過の一村歩く歳暮哉 一茶(『八番日記』)

※「取遣(とりやり)」=① 取り除くこと。かたづけること。

※枕(10C終)一八四「殿まゐらせ給ふなりとて、散りたるものとりやりなどするに」

② 受け取ったり、与えたりすること。やりとり。贈答。授受。

※応永本論語抄(1420)堯曰第二〇「先王は是を乱らずして同斗量にてとりやりするなり」

③ 交際。つきあい。

※滑稽本・浮世風呂(1809‐13)前「仲間の取遣(トリヤリ)はあがったり大明神」

(「精選版 日本国語大辞典」)

「句意」(その周辺)

前書に、「己巳(きし・つちのとみ)の冬、居を藤塚といふところにうつして」とある。「己巳)」は、文化六年(一八〇九)、抱一、四十九歳の時で、「根岸の金杉村に転居、以後、定住」(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)と、この「藤塚」は、「根岸の金杉村」の地名のようである。

明けて文化七年(一八一〇)の正月に、この根岸の里の転居先に、吉原・大文字屋の遊女といわれる「小鸞(しょうらん)」女史を身請けして、二人の新居生活がスタートとする。その二人の合作が、下記のアドレスで紹介した「紅梅図(墨梅図)」(抱一画・小鸞書)である。

小鸞女史は、「遊女名=香川、書を中井董堂に習い、茶の湯、俳諧、河東節の三味線を嗜み、文化十四年(一八一七)に剃髪し、妙華(みょうけ)尼と名乗る」(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)。

句意は、「長い遷住(放浪)生活に見切りをつけて、ここ『根岸の郷(里)』で、小鸞女史と、二人の新居生活をスタートする、その暮れの『歳暮』(歳暮周り・歳暮受け)の、この『根岸金杉村』の『取遣り』(しきたり)は、これがまた、まことに『お(を)かしき』(風変わりで、風情がある)ことであるよ。」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-09-01

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html

酒井抱一筆「紅梅図」(小鸞女史賛) 一幅 文化七年(一八一〇)作 細見美術館蔵絹本墨画淡彩 九五・九×三五・九㎝

【 抱一と小鸞女史は、抱一の絵や版本に小鸞が題字を寄せるなど(『花濺涙帖』「妙音天像」)、いくつかの競演の場を楽しんでいた。小鸞は漢詩や俳句、書を得意としたらしく、その教養の高さが抱一の厚い信頼を得ていたのである。

小鸞女史は吉原大文字楼の香川と伝え、身請けの時期は明らかでないが、遅くとも文化前期には抱一と暮らしをともにしていた。酒井家では表向き御付女中の春條(はるえ)として処遇した。文化十四年(一八一七)には出家して、妙華(みょうげ)と称した。妙華とは「天雨妙華」に由来し、『大無量寿経』に基づく抱一の「雨華」と同じ出典である。翌年には彼女の願いで養子鶯蒲を迎える。小鸞は知性で抱一の期待によく応えるとともに、天保八年(1837)に没するまで、抱一亡き後の雨華庵を鶯蒲を見守りながら保持し、雨華庵の存続にも尽力した。

本図は文化六年(一八〇九)末に下谷金杉大塚村に庵(後に雨華庵と称す)を構えてから初の、記念すべき新年に描かれた二人の書き初め。抱一が紅梅を、小鸞が漢詩を記している。

抱一の「庚午新春写 黄鶯邨中 暉真」の署名と印章「軽擧道人」(朱文重郭方印)は文化中期に特徴的な踊るような書体である。

「黄鶯」は高麗鶯の異名。また、「黄鶯睨睆(おうこうけいかん)」では二十四節気の立春の次候で、早い春の訪れを鶯が告げる意を示す。抱一は大塚に転居し辺りに鶯が多いことから「鶯邨(村)」と号し、文化十四年(一八一七)末に「雨華庵」の扁額を甥の忠実に掲げてもらう頃までこの号を愛用した。

梅の古木は途中で折れているが、その根元近くからは新たな若い枝が晴れ晴れと伸びている。紅梅はほんのりと赤く、蕊は金で先端には緑を点じる。老いた木の洞は墨を滲ませてまた擦筆を用いて表わし、その洞越しに見える若い枝は、小さな枝先のひとつひとつまで新たな生命力に溢れている。抱一五十歳の新春にして味わう穏やかな喜びに満ちており、老いゆく姿と新たな芽吹きの組み合わせは晩年の「白蓮図」に繋がるだろう。

「御寶器明細簿」の「村雨松風」に続く「抱一君 梅花画賛 小堅」が本図にあたると思われ、酒井家でプライベートな作として秘蔵されてきたと思われる。

(賛)

「竹斎」(朱文楕円印)

行過野逕渡渓橋

踏雪相求不憚労

何處蔵春々不見惟

聞風裡暗香瓢

小鸞女史謹題「粟氏小鸞」(白文方印) 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「作品解説96(岡野智子稿)」)

(参考)「第八 花ぬふとり」の「花ぬふとり」周辺

「花に明(あ)かぬ嘆きや我が歌袋」(いが上野松尾宗房=芭蕉『続山の井』)

寛文七年(一六六七)、芭蕉、二十七歳時の作である。この句は、『伊勢物語29段:花の賀』の「花に飽かぬ嘆きはいつもせしかどもけふの今宵に似る時はなし」(在原業平)をパロディー化したものである。

句意は、「在原業平は、『花に飽かぬ』と嘆いたが、私は花があっても、私の歌袋が「明かない=開かない」ばかりで、歌が一首も出てきません」というよう意であろう。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html

伊勢物語絵巻廿九段(花の賀)

https://ise-monogatari.hix05.com/2/ise-029.html

【 むかし、春宮の女御の御方の花の賀に、召しあづけられたりけるに、

花にあかぬ嘆きはいつもせしかども今日のこよひに似る時はなし

(文の現代語訳)

昔、春宮の(母上の)女御の御殿で催された花の賀に、御呼び出しにあずかったある男が読んだ歌、

花を見るたびに見飽きることのないという嘆きを覚えますが、今日の今宵は格別です

(文の解説)

春宮の女御:皇太子の母上、ここでは、後に陽成天皇になった皇太子貞明親王の母である藤原高子をさす、春宮は「とうぐう」とよみ、皇太子のこと、●召しあづけられ:お召しにあずかり、●花の賀:桜の花を見ながら行われる長寿の祝、●あかぬ:飽きない

(絵の解説)

御殿の中では大勢の人々が集まり、庭には桜の花が咲き誇っている様子が描かれている。

(付記)

この段では、誰が歌を歌ったかは明示していないが、若い頃の藤原高子と業平との間を知っている者には、これが業平であることは明らかだ。かつて、愛した人とともに眺める桜はひとしおです、といっているわけである。 】

8-2 節季候(せきぞろ)は百轉(囀=てん・でん・さえずり)のはじめかな

季語=節季候=節季候(せきぞろ) 暮(仲冬)

https://kigosai.sub.jp/001/archives/17531

【子季語】 せつきぞろ/胸叩/姥等

【解説】 年が押しつまったころにくる門付け芸人。笠の上に羊歯の葉をさし、赤い布で顔を覆って「せきぞろ、めでたい」などとと叫びながら年越しの銭を乞うた。割竹で胸をたたいたので胸叩とも呼ばれた。乞食のようなもので、凶作の時代に多く出たという。

【例句】

おどろけや念仏衆生節季候 宗因「釈教百韻]

節季候や臼こかし来て間がぬける 鬼貫「荒小田」

気にむかぬ時もあるらん節季候 来山「難波の枝折」

節季候の来れば風雅も師走かな 芭蕉「勧進牒」

節気候を雀の笑ふ出立かな 芭蕉「深川」

気候や顔つつましき小風ろ敷 蕪村「落日庵句集」

小藪から小藪蔭がくれやせつき候 一茶「九番目記」

https://suzuroyasyoko.jimdofree.com/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E6%96%87%E5%AD%A6%E9%96%A2%E4%BF%82/%E4%B8%89%E5%86%8A%E5%AD%90-%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80-%E3%81%82%E3%81%8B%E3%81%95%E3%81%86%E3%81%97/

【「節季候のくれバ風雅も師走哉

此句、風雅も師走哉、と俗とひとつに侍る。是先師の心也。人の句に、藏やけて、と云句有。とぶ蝶の羽音やかまし、といふ句あり。高くいひて甚心俗也。味べし。」(『去来抄・三冊子・旅寝論』潁原退蔵校訂、一九三九、岩波文庫p.108)

句は元禄四年刊路通編の『俳諧勧進牒』で、

果ての朔日の朝から

節季候の来れば風雅も師走哉 芭蕉

元禄三年十二月一日の句と思われる。

節季候(せきぞろ)はコトバンクの「精選版 日本国語大辞典の解説」に、

「〘名〙 江戸時代、歳末の門付けの一種。一二月の初めから二七、八日ごろまで、羊歯(しだ)の葉を挿した笠をかぶり、赤い布で顔をおおって目だけを出し、割り竹をたたきながら二、三人で組になって町家にはいり、「ああ節季候節季候、めでたいめでたい」と唱えて囃(はや)して歩き、米銭をもらってまわったもの。せっきぞろ。《季・冬》 〔俳諧・誹諧初学抄(1641)〕」

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html

「節句候」(「精選版 日本国語大辞典の解説」) 】

「句意」(その周辺)

前句の「8-1 取遣りもおかしき村の歳暮かな」と同時の作であろう。

句意=歳末・年始の風物詩の「節句候」が我が新居にもやってきた。芭蕉翁は、「節季候の来れば風雅も師走哉」と何やら皮肉めいた句を遺しているが、これは、これ、「節季候は百轉(囀)のはじめかな」で、新しい年に一斉に鳴く小鳥たちの百囀(てん=さえずり)の始めの、まさに、風雅の師走(終わり)ではなく、年始(始め)を告げるお囃子であることよ。

8-3 元日の朝寝起すや小田の鶴

季語=元日=元日(がんじつ、ぐわんじつ) 新年

https://kigosai.sub.jp/001/

【子季語】 お元日、元旦、元朝、大旦、日の始、初旦、鶏旦、朔旦、歳旦、元三、三の始、年の朝

【関連季語】 初春、若水、門松、鏡餅、雑煮、屠蘇

【解説】 一月一日。一年の始めの日である。門松や鏡餅を飾り、屠蘇を酌み、雑煮を食べてこの日を祝う。旧暦では立春の前後にめぐってきたが、新暦では冬のさなか。元旦は元日の朝のこと。

【来歴】 『俳諧初学抄』(寛永18年、1641年)に所出。

【文学での言及】

あら玉の年たちかへるあしたより待たるゝものは鶯の声 素性法師『拾遺集』

【例句】

元日やおもへばさびし秋の暮 芭蕉「真蹟短冊」

元日は田ごとの日こそ恋しけれ 芭蕉「橋守」

元日や晴れてすゞめのものがたり 嵐雪「其袋」

元日や何やら人のしたり皃 春来「俳諧新選」

※小田(おだ・をだ)=〘名〙 (「お」は接頭語) 田。たんぼ。

※万葉(8C後)七・一一一〇「斉種(ゆたね)蒔く新墾(あらき)の小田(をだ)を求めむと足結(あゆひ)出で濡れぬこの川の瀬に」(「精選版 日本国語大辞典」)

句意=新しい年の「元日」の朝に、その寝覚めを起こすかのように、この根岸の新居を取り巻く「小田」(田んぼ)」には、新年の鶴がたむろして鳴いている。我らの「東風流(あずまぶり)」(「都市=江戸」風の蕉門俳諧)の、その源流の芭蕉翁は、「元日は田ごとの日こそ恋しけれ」と、「更科紀行」での「田ごとの月」を、「田ごとの日(新年の初日と日々)」と反転しているが、ここは、「東風流」の祖(先々師「(馬場)存義)」の師)の「(前田)春来」の「元日や何やら人のしたり皃(かお)」に倣い、「したりがお(顔)」の一句を吟ずることにする。

(参考)「江戸座俳諧」の「東風流(あずまぶり)」(「都会=江戸」風の蕉門俳諧)の系譜

松尾芭蕉→宝井(榎本)其角=服部嵐雪

↓

(「江戸座俳諧」の「東風流(あずまぶり)」

前田春来(二世青峨)→馬場存義(有無庵)→柳沢米翁(大名俳人・抱一の師)→佐藤晩得(米翁の知己・抱一の師)→酒井抱一

悼米翁老君

聡き人耳なし山や呼子鳥 (第一 こがねのこま)

船頭も象と成けり夏まつり (同上)

存義先師七七回忌

ふるふると鳴て千鳥の磯めぐり (第五 千づかのいね)

雪おれの雀ありけり園の竹 (同上)

雪の夜や雪車に引せん三布団 (同上)

【 柳沢 信鴻(やなぎさわ のぶとき)は、江戸時代中期の大名。大和国郡山藩第2代藩主。郡山藩柳沢家3代。初代藩主柳沢吉里の四男。

時代 江戸時代中期

生誕 享保9年10月29日(1724年12月14日)

死没 寛政4年3月3日(1792年4月23日)

別名 久菊、義稠、信卿、伊信

諡号 米翁、春来、香山、月村、蘇明山、紫子庵、伯鸞

戒名 即仏心院無誉祐阿香山大居士

墓所 東京都新宿区 正覚山月桂寺

幕府 江戸幕府

藩 郡山藩主

氏族 柳沢氏

父母 父:柳沢吉里、母:森氏

兄弟 信睦、時英、信鴻、信昌、伊奈忠敬、坪内定規

妻 正室:伊達村年の娘 継室:真田信弘の娘

子 保光、信復(次男)、武田信明、六角広寿(四男)、里之、

娘(米倉昌賢正室)、娘(阿部正倫正室) 】(「ウィキペディア」)

【 前田春来(二世青峨) 1698-1759 江戸時代中期の俳人。

元禄(げんろく)11年生まれ。江戸の人。鴛田(おしだ)青峨の門人で2代青峨をつぐ。宝暦6年江戸俳諧(はいかい)の伝統の誇示と古風の復活をはかって「東風流(あずまぶり)」を編集,刊行した。宝暦9年4月16日死去。62歳。別号に春来,紫子庵。 】(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)

【 馬場存義(ばば ぞんぎ) 1703-1782 江戸時代中期の俳人。

元禄(げんろく)16年3月15日生まれ。2代前田青峨にまなぶ。享保(きょうほう)19年俳諧(はいかい)宗匠となり,存義側をひきいて江戸座の代表的点者として活躍した。与謝蕪村(よさ-ぶそん)とも交友があった。天明2年10月30日死去。80歳。江戸出身。別号に泰里(たいり),李井庵,有無庵,古来庵。編著に「遠つくば」「古来庵句集」など。】(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)

【 佐藤晩得 (さとう-ばんとく) 1731-1792 江戸時代中期-後期の俳人。

享保(きょうほう)16年生まれ。出羽(でわ)久保田藩(秋田県)の江戸留守居役。馬場存義(そんぎ)の門人で酒井抱一としたしく,西山宗因風をこのんだ。遺句集に「哲阿弥(てつあみ)句藻」,随筆に「古事記布倶路(ぶくろ)」。寛政4年10月18日死去。62歳。名は祐英。通称は又兵衛。別号に哲阿弥,木雁,北斎,朝四など。 】(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)

8-4 うめ守に硯借れば筆もなし

季語=うめ守=梅(初春)

※参考季語:花守=花守(はなもり) 晩春

https://kigosai.sub.jp/001/archives/9920

【子季語】 花の主/花のあるじ/桜守

【解説】 寺や庭園、山野等の桜の木の手入れをしたり、番をしたりする人。和歌から派生した季語である。

【例句】

一里はみな花守の子孫かや 芭蕉「猿蓑」

花守や白きかしらをつき合はせ 去来「薦獅子」

花守の身は弓矢なきかがしかな 蕪村「続一夜松後集」

花守のあづかり船や岸の月 太祇「太祇句選」

句意=「花守」ならず「梅守」に、一句を書き留めようと、硯を借りて、さて「一筆」と思ったら、肝心要の「筆」もない。蛇足=「うめ守」は、「梅守」(梅・梅林の管理)に没頭していて、「硯・筆」(「風雅」=俳諧など)には、とんと、気がまわらない。

上記の例句の「花守の身は弓矢なきかがしかな(蕪村)」の、「花守」(花の番人=風雅の道の護持者=「花咲翁」=松永貞徳)と関連させる句意もあろう。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html

抱一筆『集外三十六歌仙図画帖』所収「三十六 松永貞徳」(姫路市立美術館蔵)

https://jmapps.ne.jp/hmgsbj/det.html?data_id=1506

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-11-20

【松永貞徳(まつながていとく) [生]元亀2(1571).京都 [没]承応2(1653).11.15. 京都

江戸時代前期の俳人,歌人,歌学者。名,勝熊。別号,逍遊軒,長頭丸,延陀丸,花咲の翁など。連歌師の子として生れ,九条稙通 (たねみち) ,細川幽斎らから和歌,歌学などを,里村紹巴から連歌を学び,一時豊臣秀吉の祐筆となった。貞門俳諧の指導者として,俳諧を全国的に普及させた功績は大きく,松江重頼,野々口立圃,安原貞室,山本西武 (さいむ) ,鶏冠井 (かえでい) 令徳,高瀬梅盛,北村季吟のいわゆる七俳仙をはじめ多数の門人を全国に擁した。

歌人としては木下長嘯子とともに地下 (じげ) 歌壇の双璧をなし,門下に北村季吟,加藤磐斎,和田以悦,望月長好,深草元政,山本春正らがいる。狂歌作者としても一流であった。俳書に『新増犬筑波集』 (1643) ,『御傘 (ごさん) 』,『紅梅千句』 (55) ,歌集に『逍遊愚抄』 (77) ,歌学書に『九六古新注』 (70) ,『堀川百首肝要抄』 (84) ,狂歌書に『貞徳百首狂歌』 (36成立) などがある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について】

8-5 山陰の梅まだ寒し活大根(いけだいこ)

季語=梅(初春)

※「活大根」=いけ‐だいこん(生大根・埋大根)

【〘名〙 (「いけ」は生かす、埋める意の「いける」から)

① 畑から引き抜いたままの大根を地中に深くうずめて、翌年の春まで貯蔵し、食用とするもの。いけだいこ。《季・冬》

※俳諧・笈日記(1695)中「寒菊の隣もありやいけ大根〈許六〉」

② 大根の栽培品種で、根が地上に出ないで、深く地中に隠れているもの。二、三月頃に収穫する。かつて京都付近で多く栽培された。《季・春》

※俳諧・骨書(1787)下「かくれ家や花咲かかるいけ大根〈鶴市〉」】(「精選版 日本国語大辞典」)

句意(その周辺)=この句は、「梅」の句なのか、それとも「活大根(いけだいこ)」の句なのか? この「活大根」は、「いけ(活け)だいこ」(春)なのか、それとも、「いけ(埋け)だいこ」(冬)なのか?

この疑問には、この句が、「第八 花ぬふとり」の、冒頭(8-1)から五番目で掲載されていて、これに続く七番目(8-7)の句まで、冒頭(8-1)の前書の「己巳(きし・つちのとみ)の冬、居を藤塚といふところにうつして」が掛かる一群の、新居を構えた「根岸の郷(里)」の「歳暮・元日・梅」の句で、これは、「8-4から8-7」の三句続きの「梅」(初春)の句と解したい。同様に、この「活大根」は、「いけ(活け)だいこ」の「春採り大根」(初春)ということになる。

句意=「山陰(やまかげ)」の「梅」の花は、「まだ、寒さ」で、その傍らの、春採りの「「活大根(いけだいこ)」のように、間もなく来る「春の暖かさ」を待っている。

8-6 うぐゐすや梅に氷れる枝もなし

季語=「うぐゐす=鶯」(三春)と「梅」(初春)

https://fukusaisin.com/3842.html

立春の期間は2月4日頃~次の雨水に至る前日2月18日頃までを指します。

□ 初候 2月 4日頃 ~ 8日頃 … 東風解凍 … はるかぜこほりをとく

□ 次候 2月 9日頃 ~13日頃 … 黄鶯睍睆 … うぐひすなく

□ 末候 2月14日頃 ~18日頃 … 魚上氷 … うをこほりをいづる

句意(その周辺)=この「根岸の郷(里)」の「梅林」にも「鶯」が一斉に鳴いている。「東風解凍(はるかぜこほりをとく)」、そして、「黄鶯睍睆(うぐひすなく)」、さらに、「魚上氷(うをこほりをいづる)」と、見事な梅の季節となった。

8-7 梅を縫ふ糸ならなくに春の雨

季語=「梅」(初春)、そして、「春の雨(春雨))(三春)。

句意(その周辺)=「梅を縫ふ糸」とは、「第八 花(梅)ぬふ(縫う)とり(鶯)」のイメージ(雰囲気)の、その「鶯」)に解したい。そして、「糸(鶯)ならなくに春の雨」のイメージは、その「鶯」ではなく、「春の雨(春雨)」こそ、「梅を縫ふ(梅の花を開く)糸(その源)」なのである。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-06-18

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html

酒井抱一筆「四季花鳥図屏風(右隻)」六曲一双 陽明文庫蔵 文化十三年(一八一六)

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html

酒井抱一筆「四季花鳥図屏風(左隻)」六曲一双 陽明文庫蔵 文化十三年(一八一六)

【 右隻の右から平坦な土坡に、春草のさまざま、蕨や菫や蒲公英、土筆、桜草、蓮華層などをちりばめ、雌雄の雲雀が上下に呼応する。続いて夏の花、牡丹、鬼百合、紫陽花、立葵、撫子、下の方には河骨、沢瀉、燕子花に、やはり白鷺が二羽向き合い、水鶏も隠れている。左隻には、秋の竜胆、桔梗、薄、女郎花、漆、葛、篠竹に、雉と鴫がいる。冬は水仙、白梅に鶯、榛(はん)の木、藪柑子である。

モチーフはそれぞれ明確に輪郭をとり厚く平たく塗り分け、ここで完璧な型づくりが為されたといっていいだろう。光琳百回忌から一年、濃彩で豪華な大作としては絵馬や仏画などを除いて早い一例となる。淡い彩色や墨を多用してきた抱一としては大変な飛躍であり、後の作画に内外に大きな影響を及ぼしたことが想像される。

本図は、昭和二年の抱一百年忌の展観に出品され、当時は、金融界の風雲児といわれた実業家で、浮世絵風俗画の収集でも知られる神田鐳蔵の所蔵であった。その前後、大正から昭和初めにかけて、さまざまな所蔵家のもとを変転したことが入札目録よりわかるが、それ以前の情報として、新出の田中抱二資料の嘉永元年(一八四八)の「写真」に、本図の縮図が見出されたことを報告しておく。 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(求龍社)』所収「作品解説(松尾知子稿))

季語=歳暮=歳暮(せいぼ) 暮(仲冬)

ps://kigosai.sub.jp/001/archives/17533

【子季語】 お歳暮/歳暮祝ひ/歳暮の礼/歳暮返し

【解説】 もともとは歳暮周りといって、お世話になった人にあいさつ回りをしたことに始まる。そのときの贈り物が、現在の歳暮につながるとされる。お世話になった人、会社の上司、習い事の師などに贈る。夏のお中元と同様、日本人の大切な習慣である。

【例句】

宵過の一村歩く歳暮哉 一茶(『八番日記』)

※「取遣(とりやり)」=① 取り除くこと。かたづけること。

※枕(10C終)一八四「殿まゐらせ給ふなりとて、散りたるものとりやりなどするに」

② 受け取ったり、与えたりすること。やりとり。贈答。授受。

※応永本論語抄(1420)堯曰第二〇「先王は是を乱らずして同斗量にてとりやりするなり」

③ 交際。つきあい。

※滑稽本・浮世風呂(1809‐13)前「仲間の取遣(トリヤリ)はあがったり大明神」

(「精選版 日本国語大辞典」)

「句意」(その周辺)

前書に、「己巳(きし・つちのとみ)の冬、居を藤塚といふところにうつして」とある。「己巳)」は、文化六年(一八〇九)、抱一、四十九歳の時で、「根岸の金杉村に転居、以後、定住」(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)と、この「藤塚」は、「根岸の金杉村」の地名のようである。

明けて文化七年(一八一〇)の正月に、この根岸の里の転居先に、吉原・大文字屋の遊女といわれる「小鸞(しょうらん)」女史を身請けして、二人の新居生活がスタートとする。その二人の合作が、下記のアドレスで紹介した「紅梅図(墨梅図)」(抱一画・小鸞書)である。

小鸞女史は、「遊女名=香川、書を中井董堂に習い、茶の湯、俳諧、河東節の三味線を嗜み、文化十四年(一八一七)に剃髪し、妙華(みょうけ)尼と名乗る」(『酒井抱一・玉蟲敏子著・山川出版社』)。

句意は、「長い遷住(放浪)生活に見切りをつけて、ここ『根岸の郷(里)』で、小鸞女史と、二人の新居生活をスタートする、その暮れの『歳暮』(歳暮周り・歳暮受け)の、この『根岸金杉村』の『取遣り』(しきたり)は、これがまた、まことに『お(を)かしき』(風変わりで、風情がある)ことであるよ。」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-09-01

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html

酒井抱一筆「紅梅図」(小鸞女史賛) 一幅 文化七年(一八一〇)作 細見美術館蔵絹本墨画淡彩 九五・九×三五・九㎝

【 抱一と小鸞女史は、抱一の絵や版本に小鸞が題字を寄せるなど(『花濺涙帖』「妙音天像」)、いくつかの競演の場を楽しんでいた。小鸞は漢詩や俳句、書を得意としたらしく、その教養の高さが抱一の厚い信頼を得ていたのである。

小鸞女史は吉原大文字楼の香川と伝え、身請けの時期は明らかでないが、遅くとも文化前期には抱一と暮らしをともにしていた。酒井家では表向き御付女中の春條(はるえ)として処遇した。文化十四年(一八一七)には出家して、妙華(みょうげ)と称した。妙華とは「天雨妙華」に由来し、『大無量寿経』に基づく抱一の「雨華」と同じ出典である。翌年には彼女の願いで養子鶯蒲を迎える。小鸞は知性で抱一の期待によく応えるとともに、天保八年(1837)に没するまで、抱一亡き後の雨華庵を鶯蒲を見守りながら保持し、雨華庵の存続にも尽力した。

本図は文化六年(一八〇九)末に下谷金杉大塚村に庵(後に雨華庵と称す)を構えてから初の、記念すべき新年に描かれた二人の書き初め。抱一が紅梅を、小鸞が漢詩を記している。

抱一の「庚午新春写 黄鶯邨中 暉真」の署名と印章「軽擧道人」(朱文重郭方印)は文化中期に特徴的な踊るような書体である。

「黄鶯」は高麗鶯の異名。また、「黄鶯睨睆(おうこうけいかん)」では二十四節気の立春の次候で、早い春の訪れを鶯が告げる意を示す。抱一は大塚に転居し辺りに鶯が多いことから「鶯邨(村)」と号し、文化十四年(一八一七)末に「雨華庵」の扁額を甥の忠実に掲げてもらう頃までこの号を愛用した。

梅の古木は途中で折れているが、その根元近くからは新たな若い枝が晴れ晴れと伸びている。紅梅はほんのりと赤く、蕊は金で先端には緑を点じる。老いた木の洞は墨を滲ませてまた擦筆を用いて表わし、その洞越しに見える若い枝は、小さな枝先のひとつひとつまで新たな生命力に溢れている。抱一五十歳の新春にして味わう穏やかな喜びに満ちており、老いゆく姿と新たな芽吹きの組み合わせは晩年の「白蓮図」に繋がるだろう。

「御寶器明細簿」の「村雨松風」に続く「抱一君 梅花画賛 小堅」が本図にあたると思われ、酒井家でプライベートな作として秘蔵されてきたと思われる。

(賛)

「竹斎」(朱文楕円印)

行過野逕渡渓橋

踏雪相求不憚労

何處蔵春々不見惟

聞風裡暗香瓢

小鸞女史謹題「粟氏小鸞」(白文方印) 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「作品解説96(岡野智子稿)」)

(参考)「第八 花ぬふとり」の「花ぬふとり」周辺

「花に明(あ)かぬ嘆きや我が歌袋」(いが上野松尾宗房=芭蕉『続山の井』)

寛文七年(一六六七)、芭蕉、二十七歳時の作である。この句は、『伊勢物語29段:花の賀』の「花に飽かぬ嘆きはいつもせしかどもけふの今宵に似る時はなし」(在原業平)をパロディー化したものである。

句意は、「在原業平は、『花に飽かぬ』と嘆いたが、私は花があっても、私の歌袋が「明かない=開かない」ばかりで、歌が一首も出てきません」というよう意であろう。

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html

伊勢物語絵巻廿九段(花の賀)

https://ise-monogatari.hix05.com/2/ise-029.html

【 むかし、春宮の女御の御方の花の賀に、召しあづけられたりけるに、

花にあかぬ嘆きはいつもせしかども今日のこよひに似る時はなし

(文の現代語訳)

昔、春宮の(母上の)女御の御殿で催された花の賀に、御呼び出しにあずかったある男が読んだ歌、

花を見るたびに見飽きることのないという嘆きを覚えますが、今日の今宵は格別です

(文の解説)

春宮の女御:皇太子の母上、ここでは、後に陽成天皇になった皇太子貞明親王の母である藤原高子をさす、春宮は「とうぐう」とよみ、皇太子のこと、●召しあづけられ:お召しにあずかり、●花の賀:桜の花を見ながら行われる長寿の祝、●あかぬ:飽きない

(絵の解説)

御殿の中では大勢の人々が集まり、庭には桜の花が咲き誇っている様子が描かれている。

(付記)

この段では、誰が歌を歌ったかは明示していないが、若い頃の藤原高子と業平との間を知っている者には、これが業平であることは明らかだ。かつて、愛した人とともに眺める桜はひとしおです、といっているわけである。 】

8-2 節季候(せきぞろ)は百轉(囀=てん・でん・さえずり)のはじめかな

季語=節季候=節季候(せきぞろ) 暮(仲冬)

https://kigosai.sub.jp/001/archives/17531

【子季語】 せつきぞろ/胸叩/姥等

【解説】 年が押しつまったころにくる門付け芸人。笠の上に羊歯の葉をさし、赤い布で顔を覆って「せきぞろ、めでたい」などとと叫びながら年越しの銭を乞うた。割竹で胸をたたいたので胸叩とも呼ばれた。乞食のようなもので、凶作の時代に多く出たという。

【例句】

おどろけや念仏衆生節季候 宗因「釈教百韻]

節季候や臼こかし来て間がぬける 鬼貫「荒小田」

気にむかぬ時もあるらん節季候 来山「難波の枝折」

節季候の来れば風雅も師走かな 芭蕉「勧進牒」

節気候を雀の笑ふ出立かな 芭蕉「深川」

気候や顔つつましき小風ろ敷 蕪村「落日庵句集」

小藪から小藪蔭がくれやせつき候 一茶「九番目記」

https://suzuroyasyoko.jimdofree.com/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E6%96%87%E5%AD%A6%E9%96%A2%E4%BF%82/%E4%B8%89%E5%86%8A%E5%AD%90-%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80-%E3%81%82%E3%81%8B%E3%81%95%E3%81%86%E3%81%97/

【「節季候のくれバ風雅も師走哉

此句、風雅も師走哉、と俗とひとつに侍る。是先師の心也。人の句に、藏やけて、と云句有。とぶ蝶の羽音やかまし、といふ句あり。高くいひて甚心俗也。味べし。」(『去来抄・三冊子・旅寝論』潁原退蔵校訂、一九三九、岩波文庫p.108)

句は元禄四年刊路通編の『俳諧勧進牒』で、

果ての朔日の朝から

節季候の来れば風雅も師走哉 芭蕉

元禄三年十二月一日の句と思われる。

節季候(せきぞろ)はコトバンクの「精選版 日本国語大辞典の解説」に、

「〘名〙 江戸時代、歳末の門付けの一種。一二月の初めから二七、八日ごろまで、羊歯(しだ)の葉を挿した笠をかぶり、赤い布で顔をおおって目だけを出し、割り竹をたたきながら二、三人で組になって町家にはいり、「ああ節季候節季候、めでたいめでたい」と唱えて囃(はや)して歩き、米銭をもらってまわったもの。せっきぞろ。《季・冬》 〔俳諧・誹諧初学抄(1641)〕」

(画像)→ https://yahantei.blogspot.com/2023/02/8-18-7.html