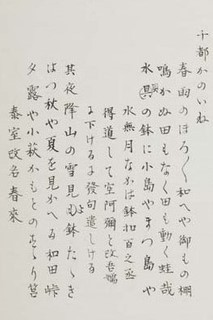

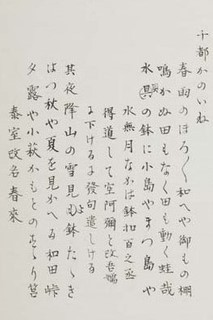

第五 千づかの稲(5-7~5-10) [第五 千づかのいね]

泰室改名春来

5-7 嶋臺の鶴と成りけり茗荷の子

5-8 刈除けて雁待つ小田の景色哉

5-9 待宵や降出す庭の捨箒

5-10 明月や曇ながらも無提灯

この四句(5-7~5-10)の前書「泰室改名春来」の「泰室」は、「軽挙館句藻」には、「此度、国枝(「杖」は誤記?)泰室、春来の名を、郡山候(米翁の息・柳沢保光)に乞て、又、与(抱一)に、かの古印(前田春来の四霊の古印)乞ふ。かれも俳職(業俳の点者)の名利なればと思ひ、写しあたえぬ」(「抱一上人年譜稿(『相見香雨集一』」を「寛政前期の抱一(井田太郎稿)」を参考に、句読点と注などを付記している)。

この「寛政前期の抱一(井田太郎稿)」は、下記のアドレスに因っている。

https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282680795098112

上記の「寛政前期の抱一(井田太郎稿)」に因ると、この「泰室」は、「国枝泰室・黙翁泰室・大小庵曲笠・文化二年(一八〇五)以前に死亡」など、「米翁・晩得・抱一」と深い関わりのある、そして、それらの「遊俳(点者を業としてない「俳諧宗匠」)」の表の「業俳(点者を業としている「俳諧宗匠」)の、最右翼の一人ということになろう。

5-7 嶋臺の鶴と成りけり茗荷の子

「嶋臺」周辺

https://chanoyujiten.jp/simadainoyurai/

≪「嶋台」とは、金銀の重なった赤楽茶碗のことです。金銀二段になっていて盃の形、蓬莱山を表しています。本歌は長入作になります。

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-75-10.html

https://blog.goo.ne.jp/hougetukai/e/1c0eaaade1466b540dda0306a088932e

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-75-10.html

https://chanoyujiten.jp/simadainoyurai/

高台は金の茶碗は五角形で鶴を表し、銀の茶碗は六角形で亀を表しています。おめでたい茶碗であることから、お正月の初釜の時の濃茶に使われる茶碗です。

この茶碗が出来たのは、江戸中期。表千家七代如心斎によって造られたものです。この茶碗と川上不白には、特別な繋がりがあります。

不白は、京都で如心斎を師事していました。その如心斎に頼まれて江戸で行方不明になっている「利休遺偈」を取り戻す使命を受けます。

不白は単身で江戸に出てきて、まずは京都の茶道を江戸に広めていきます。たくさんのお弟子さんに不白流を継がせて、「利休遺偈」のことを探します。そして、茶事をする中で「利休遺偈」は深川の材木問屋の冬木家が所有していることを知ります。

不白は茶事に冬木氏を招き、「利休遺偈」は利休の最期の言葉であり、表千家が所有していることがふさわしいと説得し、如心斎から預かった品々と「利休遺偈」を交換してもらいます。

この功績を称えて、如心斎が嶋台を造り不白に贈ったことが「嶋台」の始まりです。今では、様々な流派が初釜で使われている嶋台ですが、始まりは表千家と表千家不白流からなのです。≫

ここに紹介されている「嶋臺」の系譜の、「利休・川上不白・深川材木屋の『冬木家』」の「冬木家」は、江戸に下向した頃の「尾形光琳」と深い関係にあり、これらの系譜に連なる人物は、何れも、その後の「江戸琳派の創始者・酒井抱一」と深い繋がりのある系譜ということになろう。

「茗荷の子」周辺

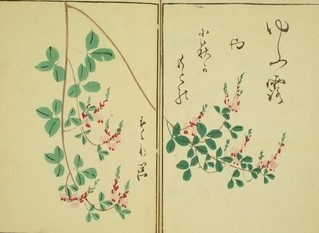

茗荷の子(みょうがのこ、めうがのこ)/晩夏

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2167

【子季語】茗荷汁

【関連季語】茗荷の花、茗荷竹

【解説】茗荷の花芽。風味があり、味噌汁の具や薬味にするが、これを食べると物を忘れるという俗説がある。「茗荷の花」は秋。

【来歴】『毛吹草』(正保2年、1645年)に所出。

【科学的見解】茗荷(ミョウガ)は、ショウガ科の多年草で東南アジア原産。日本各地の山野に野生化したものが生育しているが、一般的には畑うや庭に野菜として栽培される。高さは五十センチから一メートルくらい。地下茎を伸ばして群生する。生姜に似た披針形の葉は互生する。七月から十月にかけて地下茎から花茎を出し淡黄色の花を咲かせる。花が開く前の莟が食用になるほか、春の若芽の「茗荷竹」も汁の具などにする。釈迦の弟子に周梨槃特(しゅりはんどく)という人がいた。ひどく物覚えが悪く、自分の名さえ忘れるので、自分の名前を書いた札をいつも背負って歩いた。そんなふうだから笑い者にされたが、槃特は、釈迦の教えを守って精進を続け、やがて、悟りの域に達した。死後、その墓に名も知れぬ草が生えた。いつも名をになって歩いていた槃特にちなんでその草は「茗荷」と名付られた。「茗荷を食べると物忘れする」という俗説は、この槃特の忘れっぽさに由来するとされる。(藤吉正明記)

(「句意」)

「前田春来(青峨)・岡田米仲・柳沢米翁」の「東風流(あずまぶり)」俳諧の系譜は、「米翁」の俳諧の師筋の一人とされている「国枝曲笠」が、「春来」の前号の「泰室」から、「米翁・抱一」が継受されていた「春来」の号に改名する運びになった。

これは、釈迦の弟子の周梨槃特(しゅりはんどく)の「茗荷の子」のように精進を重ねた結果で、それは、「東風流(あずまぶり)」俳諧の、金銀二段の蓬莱山を意味する、利休の茶の湯で珍重される「嶋台」茶碗の、その高台の「六角形の銀の亀」(「泰室」の号)から「五角形の金の鶴」の「鶴」に改号したことを意味するもので、誠に目出度いことである。

(参考)

前田春来(青峨)

1698-1759 江戸時代中期の俳人。

元禄(げんろく)11年生まれ。江戸の人。鴛田(おしだ)青峨の門人で2代青峨をつぐ。宝暦6年江戸俳諧(はいかい)の伝統の誇示と古風の復活をはかって「東風流(あずまぶり)」を編集,刊行した。宝暦9年4月16日死去。62歳。別号に春来,紫子庵。(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)

岡田米仲

1707-1766 江戸時代中期の俳人。

宝永4年10月5日生まれ。前田青峨(せいが)の門弟。知己の俳人の自筆句に画像をかきいれた「たつのうら」や,江戸座俳人についてかいた「靱(うつぼ)随筆」を刊行した。明和3年6月15日死去。60歳。江戸出身。別号に青瓐,牝冲巣,月村所,権道,八楽庵。(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)

柳沢米翁(信鴻)

1724-1792 江戸時代中期の大名,俳人。

享保(きょうほう)9年10月29日生まれ。柳沢吉里の次男。延享2年大和(奈良県)郡山(こおりやま)藩主柳沢家2代となる。俳諧(はいかい)を国枝曲笠(きょくりつ),岡田米仲(べいちゅう)らにまなび,江戸俳壇で活躍した。寛政4年3月3日死去。69歳。初名は義稠(ともあつ)。号は米翁,月村所,蘇明山人など,隠居後は香山。句集に「蘇明山荘発句藻」,日記に「宴遊日記」など。(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)

酒井抱一

[生]宝暦11(1761).7.1. 江戸 [没]文政11(1828).11.29. 江戸

江戸時代後期の画家。名は忠因 (ただなお) ,通称栄八。号は抱一,鶯村のほか,俳号として白鳧,濤花,杜稜,屠龍など。酒井忠仰の次男で,姫路城主,酒井忠以の弟。江戸で育つ。酒井家は代々学問芸術に厚い家柄で,抱一も若年より俳句,狂歌,能,茶事などを広くたしなんだ。病気を理由に 37歳で剃髪して等覚院文詮暉真と称し,権大僧都となる。 49歳のとき下根岸に雨華庵を営み,谷文晁ら当時の文化人たちとも親しく交遊。絵は初め狩野派を学び,次いで歌川豊春からは浮世絵,宋紫石からは沈南蘋 (しんなんぴん) の写生画風,さらに円山派,土佐派にも手を染めたが,のち尾形光琳,乾山に深く私淑。ことに光琳の画風の復興に努め,その影響のもとに独自の画風を形成。文化 12 (1815) 年の光琳百回忌にちなんで『光琳百図』『尾形流略印譜』を,文政6 (23) 年には『乾山遺墨』を刊行。文化文政期の江戸の粋人らしい繊細な情感を画面に漂わせる。主要作品『夏秋草図』 (東京国立博物館) ,『四季花鳥図』 (陽明文庫) 。(「ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典」)

なお、掲出句の周辺論稿としては、下記のアドレスの「寛政前期の抱一(井田太郎稿)」が参考となる。

https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282680795098112

5-8 刈除(かりそ)けて雁待つ小田の景色哉

5-9 待宵や降出す庭の捨箒

5-10 明月や曇ながらも無提灯

(参考句)

鶴が岡の放生会(ほうじょうえ)拝ミにと

て待宵(まつよい)の月かけて雪の下のや

どりに侍り。試楽(しがく)の笛に夜すが

らうかれぬ。明れば朝霧の木の間たえだえ

に楽人鳥のごとくつらなり社僧雲に似て、

たなびき出る神のみゆきの厳重なるに、階

下塵しづまり松の嵐も声をとゞめぬ。

烏帽子著て白きもの皆小田の雁 嵐雪(「玄峰集・秋」)

(「句意」の周辺)

「5-8 刈除(かりそ)けて雁待つ小田の景色哉」の「雁と小田」の取り合せは、上記の嵐雪の「烏帽子著て白きもの皆小田の雁」の「小田の雁」を念頭にしてものという雰囲気を醸し出している。

さらに、「5-9 待宵や降出す庭の捨箒」の、この「待宵」(旧暦八月十四日の夜の、十五夜の名月の一日前の月)もまた、上記の嵐雪の句の、長い前書に出てくる「待宵の月」と関連があるようにも思える。

続く、「5-10 明月や曇ながらも無提灯」の、この「明月」(旧暦八月十五日の十五夜の月=明月)も、これまた、嵐雪の前書の「鶴岡八幡宮の、八月十五日供養の放生會の夜の名月」と結び付くように思えるのである。

この嵐雪の句と前書については、正岡子規の『獺祭書屋俳話』で、子規の見解があり、下記のアドレスで紹介されている。

https://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2020/05/post-2a2b18.html

≪ この句については子規居士の説がある。烏帽子白衣の人を雁に譬えたので、その点からいえば、むしろ鷺の方がいいわけだけれども、鷺では季にならぬから、雁を持出してその列を為すところまで利かしたのである、鳥に譬えたのは放生会ということを現そうとしたものだ、といのである。

この種の句はとても前書なしに解することは出来ない。子規居士もこれを評して「十七字にはとても包含すべからざるほどの事を前言に現し、しかして後その全体の趣味(もしくは一部の事物)を季に配合して文学的ならしめんとする者」だといっている。

前の「蛇いちご」の句にしても、異常な題材の人を驚かすに足るものはあるが、嵐雪の描こうとしたところを伝えるためには、所詮長い前書の力を借りなければなるまい。

「小田の雁」に至ってはそれよりも更に甚しいものがある。これらの句は前書なしには通用しがたいから、一句としては不完全の譏(そしり)を免(まぬか)れないかも知れぬ。

但長々しい前書を用いて、これらの材料を一句に収めようとしたところに、嵐雪の文学的野心がある。また複雑極まるこの種の内容を取扱うに当って、十七字に盛るべからざるものを前書中に繰入れ、飽くまでも俳句の範囲における表現を企てたところに、嵐雪の手際(てぎわ)はあるのである。

こういう傾向が其角に多いことは、固より怪しむに足らぬであろう。比較的穏健雅正に見える嵐雪にして、時にこの手段に出ずるのを異としなければならぬ。嵐雪は慥(たしか)に其角と同じく「危所に遊ぶ」名人の一人であった。(中略)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-75-10.html

(上田孟縉(もうしん)著になる鎌倉地誌「鎌倉攬勝考卷之二」の鎌倉鶴岡八幡宮についての「鶴岡總說」に載る毎年四月十五日行われた放生会についての挿絵)

「 建久三年八月十五日供養の放生會終て同舞樂を/修せる迦陵頻並胡蝶の/一樂なり舞童是を修せり」≫(「柴田宵曲/俳諧随筆/蕉門の人々/嵐雪三/嵐雪~了」)

この「柴田宵曲/俳諧随筆/蕉門の人々/嵐雪三/嵐雪~了」の見解は、嵐雪の「烏帽子著て白きもの皆小田の雁」は、上記の「迦陵頻(がりょうびん)」と「胡蝶(こちょう)」との「舞楽」の「童舞(わらびまい)」を、「雁(雁渡る・待つ雁)の列」に「見立て」ての句というのである。

この見解を参考にすると、上記の、抱一の三句は、これらの句の前書の「泰室改名春来」の、その「改号祝い」の贈答句ということになる。

(「句意」)

「5-8 刈除(かりそ)けて雁待つ小田の景色哉」

「泰室改名春来」の「改号祝い」のために、苅田の後をきれいに刈り除(そ)けて、吾らの「東風流(あずまぶり)」俳諧の祖「其(其角)・嵐(嵐雪)」の、その嵐雪の一句、「烏帽子著て白きもの皆小田の雁」の、この、「迦陵頻(がりょうびん)」と「胡蝶(こちょう)」の童舞(わらべまい)に見立てられる「小田の雁」を、この吾らの「千束の里の小田」に迎える準備をいたしたい。

「5-9 待宵や降出す庭の捨箒」

その「泰室改名春来」の「改号祝い」の前日の「待つ宵」の日は、あいにくの雨で、そのお祝いの「千束の里の隠士の吾が家の庭」には、所在投げな「庭箒」がしょんぼりとしています。

「5-10 明月や曇ながらも無提灯」

そして、迎えた「泰室改名春来」の「改号祝い」の今夜は、「曇ながらも無提灯」のような今宵ですが、必ずや、「改号祝い」に相応しい、「八月十五日」の「十五夜」の「明月」が上ることでしょう。

(追記)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-75-10.html

芭蕉の「月十四日今宵三十九の童部(わらべ)」の「(真蹟短冊)」

https://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/warabe.htm

≪天和2年、芭蕉39歳の作。この年10句が記録されている。この句は、芭蕉庵で開催された甲斐國谷村の高山麋塒興業の句会における作である。「月は十五夜で完成、だから14日の月は未だ未熟。男は40にして立つ。よって39歳は未だ未熟。私は今39歳。」≫

この若き日の芭蕉の句も、掲出の、「泰室改名春来」の前書のある四句に大きな影響を与えているように思える。

抱一の、この「泰室改名春来」の前書のある四句の制作時期は、恐らく、寛政十一年(一七九九)、三十九歳時の、「千束の隠士・抱一堂屠龍」を名乗った「寛政十年」(一七九八)」の、その翌年の作のように思われる。

5-7 嶋臺の鶴と成りけり茗荷の子

5-8 刈除けて雁待つ小田の景色哉

5-9 待宵や降出す庭の捨箒

5-10 明月や曇ながらも無提灯

この四句(5-7~5-10)の前書「泰室改名春来」の「泰室」は、「軽挙館句藻」には、「此度、国枝(「杖」は誤記?)泰室、春来の名を、郡山候(米翁の息・柳沢保光)に乞て、又、与(抱一)に、かの古印(前田春来の四霊の古印)乞ふ。かれも俳職(業俳の点者)の名利なればと思ひ、写しあたえぬ」(「抱一上人年譜稿(『相見香雨集一』」を「寛政前期の抱一(井田太郎稿)」を参考に、句読点と注などを付記している)。

この「寛政前期の抱一(井田太郎稿)」は、下記のアドレスに因っている。

https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282680795098112

上記の「寛政前期の抱一(井田太郎稿)」に因ると、この「泰室」は、「国枝泰室・黙翁泰室・大小庵曲笠・文化二年(一八〇五)以前に死亡」など、「米翁・晩得・抱一」と深い関わりのある、そして、それらの「遊俳(点者を業としてない「俳諧宗匠」)」の表の「業俳(点者を業としている「俳諧宗匠」)の、最右翼の一人ということになろう。

5-7 嶋臺の鶴と成りけり茗荷の子

「嶋臺」周辺

https://chanoyujiten.jp/simadainoyurai/

≪「嶋台」とは、金銀の重なった赤楽茶碗のことです。金銀二段になっていて盃の形、蓬莱山を表しています。本歌は長入作になります。

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-75-10.html

https://blog.goo.ne.jp/hougetukai/e/1c0eaaade1466b540dda0306a088932e

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-75-10.html

https://chanoyujiten.jp/simadainoyurai/

高台は金の茶碗は五角形で鶴を表し、銀の茶碗は六角形で亀を表しています。おめでたい茶碗であることから、お正月の初釜の時の濃茶に使われる茶碗です。

この茶碗が出来たのは、江戸中期。表千家七代如心斎によって造られたものです。この茶碗と川上不白には、特別な繋がりがあります。

不白は、京都で如心斎を師事していました。その如心斎に頼まれて江戸で行方不明になっている「利休遺偈」を取り戻す使命を受けます。

不白は単身で江戸に出てきて、まずは京都の茶道を江戸に広めていきます。たくさんのお弟子さんに不白流を継がせて、「利休遺偈」のことを探します。そして、茶事をする中で「利休遺偈」は深川の材木問屋の冬木家が所有していることを知ります。

不白は茶事に冬木氏を招き、「利休遺偈」は利休の最期の言葉であり、表千家が所有していることがふさわしいと説得し、如心斎から預かった品々と「利休遺偈」を交換してもらいます。

この功績を称えて、如心斎が嶋台を造り不白に贈ったことが「嶋台」の始まりです。今では、様々な流派が初釜で使われている嶋台ですが、始まりは表千家と表千家不白流からなのです。≫

ここに紹介されている「嶋臺」の系譜の、「利休・川上不白・深川材木屋の『冬木家』」の「冬木家」は、江戸に下向した頃の「尾形光琳」と深い関係にあり、これらの系譜に連なる人物は、何れも、その後の「江戸琳派の創始者・酒井抱一」と深い繋がりのある系譜ということになろう。

「茗荷の子」周辺

茗荷の子(みょうがのこ、めうがのこ)/晩夏

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2167

【子季語】茗荷汁

【関連季語】茗荷の花、茗荷竹

【解説】茗荷の花芽。風味があり、味噌汁の具や薬味にするが、これを食べると物を忘れるという俗説がある。「茗荷の花」は秋。

【来歴】『毛吹草』(正保2年、1645年)に所出。

【科学的見解】茗荷(ミョウガ)は、ショウガ科の多年草で東南アジア原産。日本各地の山野に野生化したものが生育しているが、一般的には畑うや庭に野菜として栽培される。高さは五十センチから一メートルくらい。地下茎を伸ばして群生する。生姜に似た披針形の葉は互生する。七月から十月にかけて地下茎から花茎を出し淡黄色の花を咲かせる。花が開く前の莟が食用になるほか、春の若芽の「茗荷竹」も汁の具などにする。釈迦の弟子に周梨槃特(しゅりはんどく)という人がいた。ひどく物覚えが悪く、自分の名さえ忘れるので、自分の名前を書いた札をいつも背負って歩いた。そんなふうだから笑い者にされたが、槃特は、釈迦の教えを守って精進を続け、やがて、悟りの域に達した。死後、その墓に名も知れぬ草が生えた。いつも名をになって歩いていた槃特にちなんでその草は「茗荷」と名付られた。「茗荷を食べると物忘れする」という俗説は、この槃特の忘れっぽさに由来するとされる。(藤吉正明記)

(「句意」)

「前田春来(青峨)・岡田米仲・柳沢米翁」の「東風流(あずまぶり)」俳諧の系譜は、「米翁」の俳諧の師筋の一人とされている「国枝曲笠」が、「春来」の前号の「泰室」から、「米翁・抱一」が継受されていた「春来」の号に改名する運びになった。

これは、釈迦の弟子の周梨槃特(しゅりはんどく)の「茗荷の子」のように精進を重ねた結果で、それは、「東風流(あずまぶり)」俳諧の、金銀二段の蓬莱山を意味する、利休の茶の湯で珍重される「嶋台」茶碗の、その高台の「六角形の銀の亀」(「泰室」の号)から「五角形の金の鶴」の「鶴」に改号したことを意味するもので、誠に目出度いことである。

(参考)

前田春来(青峨)

1698-1759 江戸時代中期の俳人。

元禄(げんろく)11年生まれ。江戸の人。鴛田(おしだ)青峨の門人で2代青峨をつぐ。宝暦6年江戸俳諧(はいかい)の伝統の誇示と古風の復活をはかって「東風流(あずまぶり)」を編集,刊行した。宝暦9年4月16日死去。62歳。別号に春来,紫子庵。(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)

岡田米仲

1707-1766 江戸時代中期の俳人。

宝永4年10月5日生まれ。前田青峨(せいが)の門弟。知己の俳人の自筆句に画像をかきいれた「たつのうら」や,江戸座俳人についてかいた「靱(うつぼ)随筆」を刊行した。明和3年6月15日死去。60歳。江戸出身。別号に青瓐,牝冲巣,月村所,権道,八楽庵。(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)

柳沢米翁(信鴻)

1724-1792 江戸時代中期の大名,俳人。

享保(きょうほう)9年10月29日生まれ。柳沢吉里の次男。延享2年大和(奈良県)郡山(こおりやま)藩主柳沢家2代となる。俳諧(はいかい)を国枝曲笠(きょくりつ),岡田米仲(べいちゅう)らにまなび,江戸俳壇で活躍した。寛政4年3月3日死去。69歳。初名は義稠(ともあつ)。号は米翁,月村所,蘇明山人など,隠居後は香山。句集に「蘇明山荘発句藻」,日記に「宴遊日記」など。(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)

酒井抱一

[生]宝暦11(1761).7.1. 江戸 [没]文政11(1828).11.29. 江戸

江戸時代後期の画家。名は忠因 (ただなお) ,通称栄八。号は抱一,鶯村のほか,俳号として白鳧,濤花,杜稜,屠龍など。酒井忠仰の次男で,姫路城主,酒井忠以の弟。江戸で育つ。酒井家は代々学問芸術に厚い家柄で,抱一も若年より俳句,狂歌,能,茶事などを広くたしなんだ。病気を理由に 37歳で剃髪して等覚院文詮暉真と称し,権大僧都となる。 49歳のとき下根岸に雨華庵を営み,谷文晁ら当時の文化人たちとも親しく交遊。絵は初め狩野派を学び,次いで歌川豊春からは浮世絵,宋紫石からは沈南蘋 (しんなんぴん) の写生画風,さらに円山派,土佐派にも手を染めたが,のち尾形光琳,乾山に深く私淑。ことに光琳の画風の復興に努め,その影響のもとに独自の画風を形成。文化 12 (1815) 年の光琳百回忌にちなんで『光琳百図』『尾形流略印譜』を,文政6 (23) 年には『乾山遺墨』を刊行。文化文政期の江戸の粋人らしい繊細な情感を画面に漂わせる。主要作品『夏秋草図』 (東京国立博物館) ,『四季花鳥図』 (陽明文庫) 。(「ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典」)

なお、掲出句の周辺論稿としては、下記のアドレスの「寛政前期の抱一(井田太郎稿)」が参考となる。

https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282680795098112

5-8 刈除(かりそ)けて雁待つ小田の景色哉

5-9 待宵や降出す庭の捨箒

5-10 明月や曇ながらも無提灯

(参考句)

鶴が岡の放生会(ほうじょうえ)拝ミにと

て待宵(まつよい)の月かけて雪の下のや

どりに侍り。試楽(しがく)の笛に夜すが

らうかれぬ。明れば朝霧の木の間たえだえ

に楽人鳥のごとくつらなり社僧雲に似て、

たなびき出る神のみゆきの厳重なるに、階

下塵しづまり松の嵐も声をとゞめぬ。

烏帽子著て白きもの皆小田の雁 嵐雪(「玄峰集・秋」)

(「句意」の周辺)

「5-8 刈除(かりそ)けて雁待つ小田の景色哉」の「雁と小田」の取り合せは、上記の嵐雪の「烏帽子著て白きもの皆小田の雁」の「小田の雁」を念頭にしてものという雰囲気を醸し出している。

さらに、「5-9 待宵や降出す庭の捨箒」の、この「待宵」(旧暦八月十四日の夜の、十五夜の名月の一日前の月)もまた、上記の嵐雪の句の、長い前書に出てくる「待宵の月」と関連があるようにも思える。

続く、「5-10 明月や曇ながらも無提灯」の、この「明月」(旧暦八月十五日の十五夜の月=明月)も、これまた、嵐雪の前書の「鶴岡八幡宮の、八月十五日供養の放生會の夜の名月」と結び付くように思えるのである。

この嵐雪の句と前書については、正岡子規の『獺祭書屋俳話』で、子規の見解があり、下記のアドレスで紹介されている。

https://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2020/05/post-2a2b18.html

≪ この句については子規居士の説がある。烏帽子白衣の人を雁に譬えたので、その点からいえば、むしろ鷺の方がいいわけだけれども、鷺では季にならぬから、雁を持出してその列を為すところまで利かしたのである、鳥に譬えたのは放生会ということを現そうとしたものだ、といのである。

この種の句はとても前書なしに解することは出来ない。子規居士もこれを評して「十七字にはとても包含すべからざるほどの事を前言に現し、しかして後その全体の趣味(もしくは一部の事物)を季に配合して文学的ならしめんとする者」だといっている。

前の「蛇いちご」の句にしても、異常な題材の人を驚かすに足るものはあるが、嵐雪の描こうとしたところを伝えるためには、所詮長い前書の力を借りなければなるまい。

「小田の雁」に至ってはそれよりも更に甚しいものがある。これらの句は前書なしには通用しがたいから、一句としては不完全の譏(そしり)を免(まぬか)れないかも知れぬ。

但長々しい前書を用いて、これらの材料を一句に収めようとしたところに、嵐雪の文学的野心がある。また複雑極まるこの種の内容を取扱うに当って、十七字に盛るべからざるものを前書中に繰入れ、飽くまでも俳句の範囲における表現を企てたところに、嵐雪の手際(てぎわ)はあるのである。

こういう傾向が其角に多いことは、固より怪しむに足らぬであろう。比較的穏健雅正に見える嵐雪にして、時にこの手段に出ずるのを異としなければならぬ。嵐雪は慥(たしか)に其角と同じく「危所に遊ぶ」名人の一人であった。(中略)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-75-10.html

(上田孟縉(もうしん)著になる鎌倉地誌「鎌倉攬勝考卷之二」の鎌倉鶴岡八幡宮についての「鶴岡總說」に載る毎年四月十五日行われた放生会についての挿絵)

「 建久三年八月十五日供養の放生會終て同舞樂を/修せる迦陵頻並胡蝶の/一樂なり舞童是を修せり」≫(「柴田宵曲/俳諧随筆/蕉門の人々/嵐雪三/嵐雪~了」)

この「柴田宵曲/俳諧随筆/蕉門の人々/嵐雪三/嵐雪~了」の見解は、嵐雪の「烏帽子著て白きもの皆小田の雁」は、上記の「迦陵頻(がりょうびん)」と「胡蝶(こちょう)」との「舞楽」の「童舞(わらびまい)」を、「雁(雁渡る・待つ雁)の列」に「見立て」ての句というのである。

この見解を参考にすると、上記の、抱一の三句は、これらの句の前書の「泰室改名春来」の、その「改号祝い」の贈答句ということになる。

(「句意」)

「5-8 刈除(かりそ)けて雁待つ小田の景色哉」

「泰室改名春来」の「改号祝い」のために、苅田の後をきれいに刈り除(そ)けて、吾らの「東風流(あずまぶり)」俳諧の祖「其(其角)・嵐(嵐雪)」の、その嵐雪の一句、「烏帽子著て白きもの皆小田の雁」の、この、「迦陵頻(がりょうびん)」と「胡蝶(こちょう)」の童舞(わらべまい)に見立てられる「小田の雁」を、この吾らの「千束の里の小田」に迎える準備をいたしたい。

「5-9 待宵や降出す庭の捨箒」

その「泰室改名春来」の「改号祝い」の前日の「待つ宵」の日は、あいにくの雨で、そのお祝いの「千束の里の隠士の吾が家の庭」には、所在投げな「庭箒」がしょんぼりとしています。

「5-10 明月や曇ながらも無提灯」

そして、迎えた「泰室改名春来」の「改号祝い」の今夜は、「曇ながらも無提灯」のような今宵ですが、必ずや、「改号祝い」に相応しい、「八月十五日」の「十五夜」の「明月」が上ることでしょう。

(追記)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-75-10.html

芭蕉の「月十四日今宵三十九の童部(わらべ)」の「(真蹟短冊)」

https://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/haikusyu/warabe.htm

≪天和2年、芭蕉39歳の作。この年10句が記録されている。この句は、芭蕉庵で開催された甲斐國谷村の高山麋塒興業の句会における作である。「月は十五夜で完成、だから14日の月は未だ未熟。男は40にして立つ。よって39歳は未だ未熟。私は今39歳。」≫

この若き日の芭蕉の句も、掲出の、「泰室改名春来」の前書のある四句に大きな影響を与えているように思える。

抱一の、この「泰室改名春来」の前書のある四句の制作時期は、恐らく、寛政十一年(一七九九)、三十九歳時の、「千束の隠士・抱一堂屠龍」を名乗った「寛政十年」(一七九八)」の、その翌年の作のように思われる。

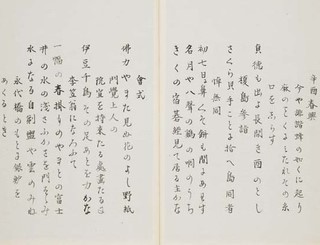

第五 千づかの稲(5-4~5-6) [第五 千づかのいね]

5-4 其夜降(ふる)山の雪見よ鉢たゝき

(「句意」周辺)

この句の前に、「水無月なかば鉢扣百之丞得道して空阿弥と改、吾嬬に下けるに発句遣しける」との前書がある。

この「鉢扣百之丞」は、「鉢叩(き)・百之丞(人名)」で、「鉢叩(き)」=「時宗に属する空也念仏の集団が空也上人の遺風と称して、鉄鉢をたたきながら勧進すること。また、その人々。これは各地に存したが、京都市中京区蛸薬師通油小路西入亀屋町にある空也堂(光勝寺)が時宗鉢叩念仏弘通(ぐづ)派の本山(天台宗に改宗)として有名。十一月十三日の空也忌から大晦日までの四八日間、鉦(かね)をならし、あるいは鉢にかえて瓢(ふくべ)を竹の枝でたたきながら、念仏、和讚を唱えて洛中を勧進し、また洛外の墓所葬場をめぐった。また、常は茶筅(ちゃせん)を製し、歳末にこれを市販した。《季・冬》」(「精選版 日本国語大辞典」)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-45-6.html

「鉢叩・鉢敲(はちたたき)」(「精選版 日本国語大辞典」)

https://kigosai.sub.jp/001/archives/3783

「鉢叩(はちたたき)/仲冬」

【子季語】空也念仏、空也和讃

【解説】十一月十三日の空也忌から大晦日までの四十八日間、空也堂の僧が洛中洛外を巡り歩いた空也念仏のこと。瓢、鉢、鉦を叩き鳴らし、和讃や念仏を唱えた。

【例句】

われが手で我が顔なづる鉢たたき 鬼貫「仏の兄」

長嘯の墓もめぐるか鉢たたき 芭蕉「いつを昔」

裏門の竹にひびくや鉢たたき 丈草「泊舟集」

山彦をつけてありくや鉢たたき 千代女「千代尼句集」

京中にこの寂しさや鉢叩き 蝶夢「草根発句集」

ゆふがほのそれは髑髏か鉢たたき 蕪村「其雪影」

墨染の夜のにしきや鉢たたき 蕪村「夜半叟句集」

鉢叩き月下の門をよぎりけり 闌更「半化坊発句集」

川ぞひや木履はきたる鉢叩き 白雄「白雄句集」

「吾嬬(あずま・あづま)に下(くだり)けるに」周辺

この「吾嬬(あずま・あづま)」は、「吾嬬」=「東」の「奥(陸奥)の細道」(芭蕉関連)の「東」(陸奥など)への行脚と捉えるのか、それとも、「下(くだり)ける」(都・京都から地方・東国の江戸に来られた)と捉えて、「吾嬬(東)=江戸」と解するのか、どちらにも取れるが、前者の意に解して置きたい。

(「句意」)

旧暦の六月(「水無月」=夏の最後の月=晩夏)、「鉢扣・百之丞」が、「得道して」(出家して)、「空阿弥と改め」(「空也僧(行脚僧)」の「空阿弥」と名を改め)、「吾嬬」(「奥(陸奥)の細道」(芭蕉関連))行脚に出掛けるということで、「発句遣しける」(発句三句を餞とした)。

その一句目の、「其夜降(ふる)山の雪見よ鉢たゝき」の句意は、「空也忌(十一月十三日)の夜の念仏行脚の頃は、恐らく、陸奥路の行脚の頃で、そこで陸奥の山々の雪を見ることでしょう。」

(参考)

http://yahantei.blogspot.com/2007/08/blog-post_21.html

(再掲)

≪ (句合わせ二十六)

※『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十七)

二十六番

兄 蟻道

弥兵衛とハしれど哀や鉢叩

弟 (其角)

伊勢島を似せぬぞ誠(まこと)鉢たゝき

(兄句の句意)弥兵衛が鳴らしているものとは知っていても、誠に鉢叩きの音はもの寂しい音であることか。

(弟句の句意)伊勢縞を来て歌舞伎役者のような恰好をしている鉢叩きだが、その伊達風の華やかな音色ではなく、そこのところが、誠の鉢叩きのように思われる。

(判詞の要点)兄句は鉢叩きにふさわしい古風な鉢叩きの句であるが、弟句はそれを伊達風の新奇な句として反転させている。

(一) この兄の句の作者、蟻道とは、『俳文学大辞典』などでも目にすることができない。しかし、『去来抄』の「先師評(十六)」で、「伊丹(いたみ)の句に、弥兵衛(やへゑ)とハしれど憐(あはれ)や鉢扣(はちたたき)云有(いふあり)」との文言があり、「伊丹の俳人」であることが分かる。

(二) この『去来抄』に記述したもののほかに、去来は、別文の「鉢扣ノ辞」(『風俗文選』所収)を今に遺している。

○師走も二十四日(元禄二年十月二十四日)、冬もかぎりなれば、鉢たゝき聞かむと、例の翁(芭蕉翁)のわたりましける(落柿舎においでになった)。(以下略。関連の句のみ「校注」などにより抜粋。)

箒(ほうき)こせ真似ても見せむ鉢叩 (去来)

米やらぬわが家はづかし鉢敲き (季吟の長子・湖春)

おもしろやたゝかぬ時のはちたゝき (曲翠)

鉢叩月雪に名は甚之丞 (越人)

ことごとく寝覚めはやらじ鉢たゝき (其角)

長嘯の墓もめぐるか鉢叩き (芭蕉)

(三)『去来抄』(「先師評」十六)はこの時のものであり、そして、『句兄弟』(「句合せ」二十五番)は、これに関連したものであった。さらに、この「鉢叩き」関連のものは、芭蕉没(元禄七年十月十二日)後の、霜月(十一月)十三日、嵐雪・桃隣が落柿舎に訪れたときの句が『となみ山』(浪化撰)に今に遺されているのである。

千鳥なく鴨川こえて鉢たゝき (其角)

今少(すこし)年寄見たし鉢たゝき (嵐雪)

ひやうたんは手作なるべし鉢たゝき (桃隣)

旅人の馳走に嬉しはちたゝき (去来)

これらのことに思いを馳せた時、其角・嵐雪・去来を始め蕉門の面々にとっては、「鉢叩き」関連のものは、師の芭蕉につながる因縁の深い忘れ得ざるものということになろう。

(四)『五元集拾遺』に「鉢たたきの歌」と前書きして、次のような歌と句が収載されている。

鉢たゝきの歌

鉢たゝき鉢たゝき 暁がたの一声に

初音きかれて はつがつを

花はしら魚 紅葉のはぜ

雪にや鰒(ふぐ)を ねざむらん

おもしろや此(この) 樽たゝき

ねざめねざめて つねならぬ

世の驚けば 年のくれ

気のふるう成(なる) ばかり也

七十古来 まれなりと

やつこ道心 捨(すて)ころも

酒にかへてん 鉢たゝき

あらなまぐさの鉢叩やな

凍(コゴエ)死ぬ身の暁や鉢たゝき 其角 ≫

5-5 はつ秋や夏を見かへる和田峠

https://kigosai.sub.jp/001/archives/4902

初秋(はつあき)/初秋

【子季語】新秋、孟秋、早秋、秋浅し、秋初め、秋口

【解説】秋の初めの頃のこと。暑さはまだ厳しくとも僅かながらも秋の気配を感ずるころ。

【例句】

初秋や海も青田の一みどり 芭蕉「千鳥掛」

初秋や畳みながらの蚊屋の夜着 芭蕉「酉の雲」

(「句意」周辺)

この句も、「水無月なかば鉢扣百之丞得道して空阿弥と改、吾嬬に下けるに発句遣しける」との前書がある。その二句目の句ということになる。

この「和田峠」は、中山道の「和田峠」(和田宿と西諏訪宿の間の峠)なのか、甲州裏街道(陣馬街道・武州境)の和田峠なのか、そして、前書の「鉢扣百之丞」とどういう関わりがあるのか全く不明であるが、江戸近郊の「甲州裏街道の和田峠」と解して置きたい。

(「句意」)

江戸を発って、江戸から甲州・信州への「和田峠」(甲州裏街道の和田峠)に差し掛かる頃は、初秋の気配が漂う中で、そこから、晩夏の江戸滞在中のことを見返ることでしょう。

(追記)

この「初秋」には、「空也僧」(空也念仏をして歩く僧)の「空阿弥」としての「「初秋」、そして、「夏を見かへる」には、得度前の、半俗半僧としての「鉢扣・百之丞」の頃の「夏を見かへる」の意が込められているのであろう。

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-45-6.html

重要文化財「空也上人立像」康勝作・鎌倉時代(特別展「空也上人と六波羅蜜寺」)

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2129

5-6 夕露や小萩がもとのすゞり筥

https://kigosai.sub.jp/?s=%E5%B0%8F%E8%90%A9&x=0&y=0

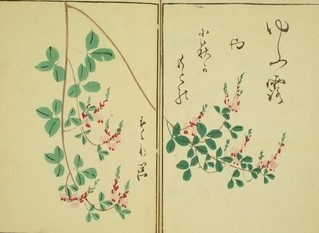

萩(はぎ)/初秋

【子季語】鹿鳴草、鹿妻草、初見草、古枝草、玉見草、月見草、萩原、萩むら、萩の下風、萩散る、こぼれ萩、乱れ萩、括り萩、萩の戸、萩の宿、萩見

【解説】紫色の花が咲くと秋と言われるように、山萩は八月中旬から赤紫の花を咲かせる。古来、萩は花の揺れる姿、散りこぼれるさまが愛され、文具、調度類の意匠としても親しまれてきた。花の色は他に白、黄。葉脈も美しい。

【例句】

白露もこぼさぬ萩のうねりかな 芭蕉「栞集」

一家に遊女もねたり萩と月 芭蕉「奥の細道」

行々てたふれ伏すとも萩の原 曽良「奥の細道」

(「句意」周辺)

この句は、前句の「はつ秋や夏を見かへる和田峠」と同時の初秋の句で、そして、上記の芭蕉の「白露もこぼさぬ萩のうねりかな」と同一趣向の句として鑑賞したい。

(「句意」)

芭蕉翁の「白露もこぼさぬ萩のうねりかな」の、その「白露」が、この「夕べの宿舎の小萩」に宿って、その「夕露」を「手元の硯筥の硯」に垂らして、折にふれての、念仏行脚の知らせを認めて欲しい。

(参考)

https://sakai-houitsu.blog.ss-blog.jp/2023-02-08

第五 千づかのいね(その一)

夕露や小萩がもとのすゞり筥 (第五千づかのいね)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-45-6.html

抱一画集『鶯邨画譜』所収「萩図」(「早稲田大学図書館」蔵)

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/chi04/chi04_00954/chi04_00954.html

(「句意」周辺)

この句の前に、「水無月なかば鉢扣百之丞得道して空阿弥と改、吾嬬に下けるに発句遣しける」との前書がある。

この「鉢扣百之丞」は、「鉢叩(き)・百之丞(人名)」で、「鉢叩(き)」=「時宗に属する空也念仏の集団が空也上人の遺風と称して、鉄鉢をたたきながら勧進すること。また、その人々。これは各地に存したが、京都市中京区蛸薬師通油小路西入亀屋町にある空也堂(光勝寺)が時宗鉢叩念仏弘通(ぐづ)派の本山(天台宗に改宗)として有名。十一月十三日の空也忌から大晦日までの四八日間、鉦(かね)をならし、あるいは鉢にかえて瓢(ふくべ)を竹の枝でたたきながら、念仏、和讚を唱えて洛中を勧進し、また洛外の墓所葬場をめぐった。また、常は茶筅(ちゃせん)を製し、歳末にこれを市販した。《季・冬》」(「精選版 日本国語大辞典」)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-45-6.html

「鉢叩・鉢敲(はちたたき)」(「精選版 日本国語大辞典」)

https://kigosai.sub.jp/001/archives/3783

「鉢叩(はちたたき)/仲冬」

【子季語】空也念仏、空也和讃

【解説】十一月十三日の空也忌から大晦日までの四十八日間、空也堂の僧が洛中洛外を巡り歩いた空也念仏のこと。瓢、鉢、鉦を叩き鳴らし、和讃や念仏を唱えた。

【例句】

われが手で我が顔なづる鉢たたき 鬼貫「仏の兄」

長嘯の墓もめぐるか鉢たたき 芭蕉「いつを昔」

裏門の竹にひびくや鉢たたき 丈草「泊舟集」

山彦をつけてありくや鉢たたき 千代女「千代尼句集」

京中にこの寂しさや鉢叩き 蝶夢「草根発句集」

ゆふがほのそれは髑髏か鉢たたき 蕪村「其雪影」

墨染の夜のにしきや鉢たたき 蕪村「夜半叟句集」

鉢叩き月下の門をよぎりけり 闌更「半化坊発句集」

川ぞひや木履はきたる鉢叩き 白雄「白雄句集」

「吾嬬(あずま・あづま)に下(くだり)けるに」周辺

この「吾嬬(あずま・あづま)」は、「吾嬬」=「東」の「奥(陸奥)の細道」(芭蕉関連)の「東」(陸奥など)への行脚と捉えるのか、それとも、「下(くだり)ける」(都・京都から地方・東国の江戸に来られた)と捉えて、「吾嬬(東)=江戸」と解するのか、どちらにも取れるが、前者の意に解して置きたい。

(「句意」)

旧暦の六月(「水無月」=夏の最後の月=晩夏)、「鉢扣・百之丞」が、「得道して」(出家して)、「空阿弥と改め」(「空也僧(行脚僧)」の「空阿弥」と名を改め)、「吾嬬」(「奥(陸奥)の細道」(芭蕉関連))行脚に出掛けるということで、「発句遣しける」(発句三句を餞とした)。

その一句目の、「其夜降(ふる)山の雪見よ鉢たゝき」の句意は、「空也忌(十一月十三日)の夜の念仏行脚の頃は、恐らく、陸奥路の行脚の頃で、そこで陸奥の山々の雪を見ることでしょう。」

(参考)

http://yahantei.blogspot.com/2007/08/blog-post_21.html

(再掲)

≪ (句合わせ二十六)

※『句兄弟』 http://kindai.ndl.go.jp/index.html

(謎解き・七十七)

二十六番

兄 蟻道

弥兵衛とハしれど哀や鉢叩

弟 (其角)

伊勢島を似せぬぞ誠(まこと)鉢たゝき

(兄句の句意)弥兵衛が鳴らしているものとは知っていても、誠に鉢叩きの音はもの寂しい音であることか。

(弟句の句意)伊勢縞を来て歌舞伎役者のような恰好をしている鉢叩きだが、その伊達風の華やかな音色ではなく、そこのところが、誠の鉢叩きのように思われる。

(判詞の要点)兄句は鉢叩きにふさわしい古風な鉢叩きの句であるが、弟句はそれを伊達風の新奇な句として反転させている。

(一) この兄の句の作者、蟻道とは、『俳文学大辞典』などでも目にすることができない。しかし、『去来抄』の「先師評(十六)」で、「伊丹(いたみ)の句に、弥兵衛(やへゑ)とハしれど憐(あはれ)や鉢扣(はちたたき)云有(いふあり)」との文言があり、「伊丹の俳人」であることが分かる。

(二) この『去来抄』に記述したもののほかに、去来は、別文の「鉢扣ノ辞」(『風俗文選』所収)を今に遺している。

○師走も二十四日(元禄二年十月二十四日)、冬もかぎりなれば、鉢たゝき聞かむと、例の翁(芭蕉翁)のわたりましける(落柿舎においでになった)。(以下略。関連の句のみ「校注」などにより抜粋。)

箒(ほうき)こせ真似ても見せむ鉢叩 (去来)

米やらぬわが家はづかし鉢敲き (季吟の長子・湖春)

おもしろやたゝかぬ時のはちたゝき (曲翠)

鉢叩月雪に名は甚之丞 (越人)

ことごとく寝覚めはやらじ鉢たゝき (其角)

長嘯の墓もめぐるか鉢叩き (芭蕉)

(三)『去来抄』(「先師評」十六)はこの時のものであり、そして、『句兄弟』(「句合せ」二十五番)は、これに関連したものであった。さらに、この「鉢叩き」関連のものは、芭蕉没(元禄七年十月十二日)後の、霜月(十一月)十三日、嵐雪・桃隣が落柿舎に訪れたときの句が『となみ山』(浪化撰)に今に遺されているのである。

千鳥なく鴨川こえて鉢たゝき (其角)

今少(すこし)年寄見たし鉢たゝき (嵐雪)

ひやうたんは手作なるべし鉢たゝき (桃隣)

旅人の馳走に嬉しはちたゝき (去来)

これらのことに思いを馳せた時、其角・嵐雪・去来を始め蕉門の面々にとっては、「鉢叩き」関連のものは、師の芭蕉につながる因縁の深い忘れ得ざるものということになろう。

(四)『五元集拾遺』に「鉢たたきの歌」と前書きして、次のような歌と句が収載されている。

鉢たゝきの歌

鉢たゝき鉢たゝき 暁がたの一声に

初音きかれて はつがつを

花はしら魚 紅葉のはぜ

雪にや鰒(ふぐ)を ねざむらん

おもしろや此(この) 樽たゝき

ねざめねざめて つねならぬ

世の驚けば 年のくれ

気のふるう成(なる) ばかり也

七十古来 まれなりと

やつこ道心 捨(すて)ころも

酒にかへてん 鉢たゝき

あらなまぐさの鉢叩やな

凍(コゴエ)死ぬ身の暁や鉢たゝき 其角 ≫

5-5 はつ秋や夏を見かへる和田峠

https://kigosai.sub.jp/001/archives/4902

初秋(はつあき)/初秋

【子季語】新秋、孟秋、早秋、秋浅し、秋初め、秋口

【解説】秋の初めの頃のこと。暑さはまだ厳しくとも僅かながらも秋の気配を感ずるころ。

【例句】

初秋や海も青田の一みどり 芭蕉「千鳥掛」

初秋や畳みながらの蚊屋の夜着 芭蕉「酉の雲」

(「句意」周辺)

この句も、「水無月なかば鉢扣百之丞得道して空阿弥と改、吾嬬に下けるに発句遣しける」との前書がある。その二句目の句ということになる。

この「和田峠」は、中山道の「和田峠」(和田宿と西諏訪宿の間の峠)なのか、甲州裏街道(陣馬街道・武州境)の和田峠なのか、そして、前書の「鉢扣百之丞」とどういう関わりがあるのか全く不明であるが、江戸近郊の「甲州裏街道の和田峠」と解して置きたい。

(「句意」)

江戸を発って、江戸から甲州・信州への「和田峠」(甲州裏街道の和田峠)に差し掛かる頃は、初秋の気配が漂う中で、そこから、晩夏の江戸滞在中のことを見返ることでしょう。

(追記)

この「初秋」には、「空也僧」(空也念仏をして歩く僧)の「空阿弥」としての「「初秋」、そして、「夏を見かへる」には、得度前の、半俗半僧としての「鉢扣・百之丞」の頃の「夏を見かへる」の意が込められているのであろう。

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-45-6.html

重要文化財「空也上人立像」康勝作・鎌倉時代(特別展「空也上人と六波羅蜜寺」)

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2129

5-6 夕露や小萩がもとのすゞり筥

https://kigosai.sub.jp/?s=%E5%B0%8F%E8%90%A9&x=0&y=0

萩(はぎ)/初秋

【子季語】鹿鳴草、鹿妻草、初見草、古枝草、玉見草、月見草、萩原、萩むら、萩の下風、萩散る、こぼれ萩、乱れ萩、括り萩、萩の戸、萩の宿、萩見

【解説】紫色の花が咲くと秋と言われるように、山萩は八月中旬から赤紫の花を咲かせる。古来、萩は花の揺れる姿、散りこぼれるさまが愛され、文具、調度類の意匠としても親しまれてきた。花の色は他に白、黄。葉脈も美しい。

【例句】

白露もこぼさぬ萩のうねりかな 芭蕉「栞集」

一家に遊女もねたり萩と月 芭蕉「奥の細道」

行々てたふれ伏すとも萩の原 曽良「奥の細道」

(「句意」周辺)

この句は、前句の「はつ秋や夏を見かへる和田峠」と同時の初秋の句で、そして、上記の芭蕉の「白露もこぼさぬ萩のうねりかな」と同一趣向の句として鑑賞したい。

(「句意」)

芭蕉翁の「白露もこぼさぬ萩のうねりかな」の、その「白露」が、この「夕べの宿舎の小萩」に宿って、その「夕露」を「手元の硯筥の硯」に垂らして、折にふれての、念仏行脚の知らせを認めて欲しい。

(参考)

https://sakai-houitsu.blog.ss-blog.jp/2023-02-08

第五 千づかのいね(その一)

夕露や小萩がもとのすゞり筥 (第五千づかのいね)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-45-6.html

抱一画集『鶯邨画譜』所収「萩図」(「早稲田大学図書館」蔵)

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/chi04/chi04_00954/chi04_00954.html

第五 千づかの稲(5-2~5-3) [第五 千づかのいね]

5-2 鳴かぬ田もなく田も動く蛙哉

季語=蛙=蛙(かわず、かはづ)三春

https://kigosai.sub.jp/001/archives/1967

【子季語】 殿様蛙、赤蛙、土蛙、初蛙、昼蛙、夕蛙、夜蛙、遠蛙、筒井の蛙、蛙合戦、鳴く蛙、苗代蛙、田蛙

【関連季語】 蝌蚪、蟇、牛蛙

【解説】 蛙は、田に水が張られるころ、雄は雌を求めてさかんに鳴き始める。昼夜の別なくなき続け、のどかさを誘う。「かはず」はもともとカジカガエルのことをさしていたが、平安時代から一般の蛙と混同されるようになった。

【実証的見解】 蛙は、両生類カエル目に分類される動物の総称。ほとんどは、日本各地の水辺または湿地帯に生息するが、樹上や土中に棲むものもある。大きさは一センチくらいのものから二十センチをこえるものまでさまざまで、体は頭部と胴からなる。頭は三角形で、目は大きく飛び出し視力が発達している。四肢を持つ胴体は丸っこく、尾はない。後肢が特に発達しており、後肢で跳躍して敵から逃げたり、虫を捕まえたりする。後肢の指の間の水掻きを使って泳ぐ。アオガエルやアマガエルなどの樹上生活をする種の多くは指先の吸盤が発達している。蛙のほとんどは肉食性で、昆虫などを食べる。冬は冬眠する。

【例句】

古池や蛙飛込む水のおと 芭蕉「春の日」

月に聞て蛙ながむる田面かな 蕪村「蕪村句集」

閣に座して遠き蛙をきく夜哉 蕪村「蕪村句集」

痩蛙負けるな一茶是に有 一茶「七番日記」

「句意」(その周辺)

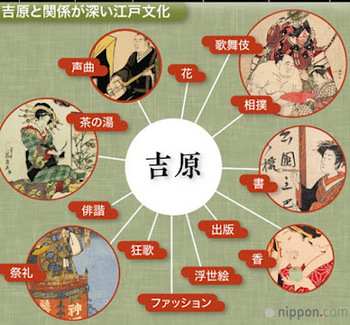

下記のアドレスで、抱一の描く「吉原月次風俗図(九月・干稲)」関連のものを紹介した。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-03

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-25-3.html

抱一筆「花街柳巷図巻」のうち「九月(干稲)」

【≪九月(干稲)

吉原遊郭は江戸の北郊に位置し、周囲は田で囲まれていた。収穫の時期には稲を架けて干す寂びた田園の風情も、二階座敷から望み見ることができたのである。賛は「京町あたりの奥座敷からさしのそけは 鷹も田に居馴染むころや十三夜」。≫(『琳派第五巻(監修:村島寧・小林忠、紫紅社)』所収「作品解説(小林忠稿)」

京町あたりの奥座敷からさしのぞけば

鷹も田に居馴染むころや十三夜 抱一「花街柳巷図巻・九月(干稲)」

この句の前書きの「京町(一丁目)」には、下記のアドレスなどで度々紹介している加保茶元成(大文字屋市兵衛)の妓楼「大文字屋」が見世を構えている。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2019-03-23

『吉原はスゴイ 江戸文化を育んだ魅惑の遊郭(堀口茉純著・PHP新書)』では、「楼主と加保茶元成(初代・大文字屋市兵衛)」などについて、下記のとおり紹介している。

≪ 楼主は妓楼の経営のトップで、忘八(ぼうはち)と呼ばれる。『吉原大全』によると、その由来は、仁・義・礼・智・忠・信・考・悌といった八つの徳目を忘れさせるほど面白い場所を提供する人ということにな っているが、実際には遊女たちをこき使い、遊客から金をむしり取る、八つの徳目を忘れた人非人という、さげすみの意味も含まれていたらしい。大文字屋の初代楼主・市兵衛は伊勢から江戸へ出て、吉原で一旗上げようとやってきた人で、めはお歯黒溝(どぶ)沿いに河岸見世を開くも、なんとか五丁町に進出したいと遊女の食事をすべて安いカボチャにして、経費を節減。ヒドイ! しかし、これが功を奏して、見事京町一丁目に店を構えたため、「カボチャ」とあだ名された。当時子供たちの間で流行っていた歌に「ここ京町大文字屋のカボチャとて、その名を市兵衛と申します。せいが低くて、ほんまに猿まなこ、かわいいな、かわいいな♪」とあるように、ユニークな外見だったよう。名物社長といったところか。ちなみに、彼は園芸を愛する文化人でもあり、跡を継いだ二代目も加保茶元成のペンネームで天明狂歌壇の一翼を担う教養人だった。花魁を中心に見世をいかにプランディングしてゆくか手腕を問われる妓楼の経営には、情緒的価値を理解するセンスが求められたのだ。≫(『吉原はスゴイ 江戸文化を育んだ魅惑の遊郭(堀口茉純著・PHP新書)』)

≪おどけた表情がユニークなこの小柄の男は、吉原京町大文字屋の初代主人、村田市兵衛。かぼちゃに似た市兵衛の顔立ちは宝暦の頃ざれ唄になり囃されたが、彼は自らこれを歌って人気を得たという。抱一は二代市兵衛(一七五四~一八二八、狂名加保茶元成)やその子三代市兵衛(村田宗園)と親しく、くだけた姿の初代の肖像も、そのゆかりで描いたものだろう。≫(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(求龍堂)』「作品解説・岡野智子稿」)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-25-3.html

酒井抱一筆「大文字屋市兵衛図」一幅 板橋区立美術館蔵

上記の「大文字屋市兵衛図について、同書(岡野智子稿)で、詳細な「作品解説99」も掲載している。

≪ 吉原京町大文字屋の初代主人、村田市兵衛をモデルとする小品。市兵衛の風貌はかぼちゃに似て、宝暦の頃ざれ唄になり囃されたが、彼は自らこれを歌って人気を得たという。市兵衛が歌い踊る酔興な姿は白隠画にもあるが(永青文庫蔵)、本図は大田南畝『仮名世話』『耽奇漫録』に見出される西村重長原画の大文字屋かぼちゃ像をほぼ踏襲している。賛はそのざれ唄の歌詞。署名は「郭遊抱一戯画」「文詮」(朱文円印) 抱一は二代目市兵衛(一七五四~一八二八、狂名加保茶元成)やその子三代市兵衛(村田宗園)と親しく、二代目市兵衛の千束の別宅に千蔭と遊び、庭内の人丸堂で人麿影供を行うなど、吉原を離れての私的な集まりに参じていたという指摘もある。もとより大文字屋は小鶯を身請けした妓楼であり、抱一のパトロン的存在でもあった。長年にわたる交際により抱一と大文字屋を結ぶ作品が遺され、吉原通の抱一の姿を伝えている。

(賛)

十にてうちん

の花むらさきの

ひも付で

かさりし

玉や女らう衆かこいの

すこもりもんな

つるのまるよいわいないわいな

其名を 市兵へと 申します ≫

ここに出て来る、三代目市兵衛(村田宗園)は、抱一に絵の手ほどきを受けていたと伝えられ、抱一が吉原で描いた淡彩による俳画集『柳花帖』(姫路市美術館蔵)には、その三代目市兵衛が箱書きをしている。 その『柳花帖』の賛に書かれた発句一覧などについては、下記のアドレスで触れている。

それを再掲して置きたい。

ここで、抱一の前半生と後半生の分岐点となった、寛政二年(一七九〇)、三十歳時の、実兄・忠以が亡くなった当時のことの一端を、『琳派―響きあう美―(河野元昭著)』から下記に抜粋して置きたい。

≪ 抱一がしばしば点取りのために百韻や二百韻、さらに千句を米翁に寄せ、ともに歌仙を巻いているのに対し、絵画に関する記事が非常に少ないのは、この時期、抱一の主力が俳諧に注がれていたことを示している。米翁の日記によってはじめて知られた事実のうち、もっとも興味深い寛政二年十二月の一条を紹介しておこう。俳人屠龍すなわち抱一の邸に松平雪川・松前泰卿が集まって、いわゆる三公子の揃い踏み、そこに米翁・晩得といった当時の有名俳人が加わって、抱一の得意たるや目に見えるようである。

八日 晩得より愈々明日屠龍方俳諧に雪川も行るゝ由、消息来る。

九日 四時半より浜町屠龍邸へ行。供村井

(以下六名)本郷通り昌平橋、朝日山に休み、お玉が池、新材木町、楽屋新道永楽の門へ寄、留守也。大阪町より、どうかむ堀屠龍門へ入る。晩得・沾山・岩松・神稲来在。初て呑舟に逢ふ。程なく未白、八過雪川来らる。干菓子味噌漬鯛参らす。

雪川・屠龍・呑舟・雁々・神稲・沾山・岩松・米木十一吟俳諧

晩得は点者に定めし故、二階次間にて予が点の歌仙。七半頃、泰卿来る。

六時駕にて帰る。どうかん堀よりあらめ橋、新材木町より前路を帰る。≫ 】

句意は、「ここ吉原の妓楼の二階より見える千束(せんぞく)の里の田は、今や、ざわざわと騒々しい「鳴く田」も、一瞬静寂の「なかぬ田」も、正に、共に、「動く(蠢いている)田」であることよ。」

さらに、この句の背景には、下記のアドレスの、芭蕉の「古池吟」(参考一)や、それに関連しての『蛙合(仙化編)』(参考二)が、これまた「動く」、「蠢いている)」のであろう。

(参考一)「芭蕉の古池吟」

https://cleanup.jp/life/edo/115.shtml

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-25-3.html

『江戸名所図会』芭蕉庵 (芭蕉の後ろに描かれているのがバショウ)出典 国立国会図書館貴重画データベース

【「古池や 蛙とびこむ 水の音」

このあまりにも知られた句が詠まれたのは深川の芭蕉庵。貞享3年(1686)、芭蕉をはじめ、門人たちが集まった句合(くあわせ)の席だった。句合とは、主題を決めて句の優劣を競う一種の句会である。その時の主題は「蛙」、こんなエピソードがある。

芭蕉は最初に「古池や…」の句を詠んだ。句を鑑賞したり、意見も出し合う会である。傍らにいた其角(きかく/蕉門十哲の一人)は、上五(かみご/初めの五文字)の「古池や」を「山吹や」としたほうがよろしいのでは…、と師匠の芭蕉に提案した。

この意見はもっともで、俳諧においても古くからの和歌の伝統が生きていて、山吹といえ蛙、蛙といえば山吹、というのは暗黙の了解で常識だった。其角の進言通り「山や蛙とびこむ 水の音」とすれば、確かに優等生の句ということになったのかもしれない。

しかし、芭蕉は和歌の伝統にとらわれずに「古池や…」と決めたのである。そればかりか、「蛙」にしても、和歌では“鳴くもの”として捉えるはずなのに、芭蕉の「蛙」は“飛ぶ”のである。】

(参考二)

『蛙合』『元禄俳諧集 新日本古典文学大系71』(大内初夫、櫻井武次郎、雲英末雄校注、一九九四、岩波書店)

https://suzuroyasyoko.jimdofree.com/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E6%96%87%E5%AD%A6%E9%96%A2%E4%BF%82/%E8%9B%99%E5%90%88-%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80/

【 『蛙合』は貞享三年(一六八六)の春、深川芭蕉庵に芭蕉、素堂、孤屋、去来、嵐雪、杉風、曾良、其角らが会して二十番の蛙の句合を行い、その衆議判を仙化が書き留めたもの。その目的は「句合という趣向を借りて全二十組、すなわち四十句によって、和歌伝統の美学を脱した蛙の実相を活写する試み」(「古池の風景」谷地快一『東洋通信二〇〇九・一二』所収)であった。和歌伝統の代表作は「かはづ鳴く井出の山吹散りにけり花のさかりにあはましものを」(不知・古今・春)。

芭蕉の高弟其角は句合の時、「古池や」ではなく「山吹や」を上五に提案したが採用されなかった。その其角の、発句「古池や」に付けた脇句が、寛政十一年(一七九九)に尾張の暁台が編んだ『幽蘭集』(芭蕉連句集)に収載されている。

古池やかはづ飛こむ水の音 はせを

芦のわか葉にかゝる蜘の巣 其角

「なべて同条件のもとで発句に詠まれていないものを付けて、発句の世界の焦点を絞り、より具体的にして余情豊かな効果を導き出すのが脇句の役所である」(『連句辞典』)が、発句と同時同場の春景がそっと添えられている。飛び込む蛙と蜘蛛の巣の相対付(あいたいづけ)けにおかしみも感じる

↓

http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2013_10_01/08.html 】

「一番

左

古池や蛙飛こむ水のおと 芭蕉

右

いたいけに蛙つくばふ浮葉哉 仙化

此ふたかはづを何となく設たるに、四となり六と成て一巻にみちぬ。かみにたち下におくの品、をのをのあらそふ事なかるべし。」

「第二番

左勝

雨の蛙声(コハ)高(だか)になるも哀也 素堂

右

泥亀と門(かど)をならぶる蛙哉 文鱗

小田の蛙の夕ぐれの声とよみけるに、雨のかはづも声高也。右、淤泥の中に身をよごして、不才の才を楽しみ侍る亀の隣のかはづならん。門を並ぶると云たる、尤手ききのしはざなれども、左の蛙の声高に驚れ侍る。」

「第三番

左勝

きろきろと我頬(ツラ)守る蛙哉 嵐蘭

右

人あしを聞(きき)しり顔の蛙哉 孤屋

左、中の七文字の強きを以て、五文字置得て妙なり。かなと留りたる句々多き中も、此句にかぎりて哉といはずして、いづれの文字をかおかん。誠にきびしく云下したる、鬼拉一体、これらの句にや侍らん。右、足音をとがめて、しばし鳴やみたる、面白く侍りけれ共、左の方勝れて聞侍り。」

「第四番

左持

木のもとの氈(せん)に敷(しか)るる蛙哉 翠紅

右

妻負(おふ)て草にかくるる蛙哉 濁子

飛かふ蛙、芝生の露を頼むだにはかなく、花みる人の心なきさま得てしれることにや。つまおふかはづ草がくれして、いか成人にかさがされつらんとおかし、持。」

「第五番

左

蓑うりが去年(こぞ)より見たる蛙かな 李下

右勝

一畦(あぜ)はしばし鳴やむ蛙哉 去来

左の句、去年より見たる水鶏かなと申さまほし。早苗の比の雨をたのみて、蓑うりの風情猶たくみにや侍るべき。右、田畦をへだつる作意濃也。閣々蛙声などいふ句もたよりあるにや。長是群蛙苦相混、有時也作不平鳴といふ句を得て以て力とし、勝。」

「第六番

左持

鈴たえてかはづに休む駅(ムマヤ)哉 友五

右

足ありと牛にふまれぬ蛙哉 琪樹

春の夜のみじかき程、鈴のたへまの蛙、心にこりて物うきねざめならんと感太し。右、かたつぶり角ありとても身をなたのみそとよめるを、やさしく云叶へられたり。野径のかはづ眼前也、可為持。」

「第七番

左

僧いづく入相のかはづ亦淋し 朱絃

右勝

ほそ道やいづれの草に入(いる)蛙 紅林

雨の後の入相を聞て僧寺にかへるけしき、さながらに寂しく聞え侍れども、何れの草に入かはづ、と心とめたる玉鉾の右を以て、左の方には心よせがたし。」

「第八番

左

夕影や筑(つく)ばに雲をよぶ蛙 芳重

右勝

曙の念仏はじむるかはづ哉 扇雪

左、田ごとのかはづ、つくば山にかけて雨を乞ふ夕べ、句がら大きに気色さもあるべし。右、思ひたへたる暁を、せめて念仏はじむる草庵の中、尤殊勝にこそ。」

「第九番

左勝

夕月夜畦に身を干す蛙哉 琴風

右

飛(とぷ)かはづ猫や追行小野の奥 水友

身をほす蛙、夕月夜よく叶ひ侍り。右のかはづは、当時付句などに云ふれたるにや。小ののおく取合侍れど、是また求め過たる名所とや申さん。閑寥の地をさしていひ出すは、一句たよりなかるべきか。ただに江案の強弱をとらば、左かちぬべし。」

「第十番

左

あまだれの音も煩らふ蛙哉 徒南

右勝

哀にも蝌(かへるご)つたふ筧かな 枳風

半檐疎雨作愁媒鳴蛙以与幽人語、などとも聞得たらましかば、よき荷担なるべけ れども、一句ふところせばく、言葉かなはず思はれ侍り。かへる子五文字よりの云流し、慈鎮・西行の口質にならへるか。体かしこければ、右、為勝。」

「第十一番

左

飛かはづ鷺をうらやむ心哉 全峰

右勝

藻がくれに浮世を覗く蛙哉 流水

鷺来つて幽池にたてり。蛙問て曰、一足独挙、静にして寒葦に睡る。公、楽しい哉。鷺答へて曰、予人に向つて潔白にほこる事を要せず。只魚をうらやむ心有、と。此争ひや、身閑に意くるしむ人を云か。藻がくれの蛙は志シ高遠にはせていはずこたへずといへども、見解おさおさまさり侍べし。」

「第十二番

左持

よしなしやさでの芥とゆく蛙 嵐雪

右

竹の奥蛙やしなふよしありや 破笠

左右よしありや、よしなしや。」

「第十三番

左持

ゆらゆらと蛙ゆらるる柳哉 北鯤

右

手をかけて柳にのぼる蛙哉 コ斎

二タ木の柳なびきあひて、緑の色もわきがたきに、先一木の蛙は、花の枝末に手をかけて、とよめる歌のこと葉をわづかにとりて、遙なる木末にのぞみ、既のぼらんとしていまだのぼらざるけしき、しほらしく哀なるに、左の蛙は樹上にのぼり得て、ゆらゆらと風にうごきて落ぬべきおもひ、玉篠の霰・萩のうへの露ともいはむ。左右しゐてわかたんには、数奇により好むに随ひて、けぢめあるまじきにもあらず侍れども、一巻のかざり、古今の姿、只そのままに筆をさしおきて、後みん人の心にわかち侍れかし。」

「第十四番

左持

手をひろげ水に浮(うき)ねの蛙哉 ちり

右

露もなき昼の蓬に鳴(なく)かはづ 山店

うき寐の蛙、流に枕して孫楚が弁のあやまりを正すか。よもぎがもとのかはづの心、句も又むねせばく侍り。左右ともに勝負ことはりがたし。」

「第十五番

左

蓑捨(すて)し雫にやどる蛙哉 橘襄

右勝

若芦にかはづ折(をり)ふす流哉 蕉雫

左、事可然体にきこゆ。雫ほすみのに宿かると侍らば、ゆゆしき姿なるべきにや。捨るといふ字心弱く侍らん。右、流れに添てすだく蛙、言葉たをやか也。可為勝。」

「第十六番

左

這(はひ)出て草に背をする蛙哉 挙白

右勝

萍(うきくさ)に我子とあそぶ蛙哉 かしく

草に背をする蛙、そのけしきなきにはあらざれども、我子とあそぶ父母のかはづ、魚にあらずして其楽をしるか。雛鳧は母にそふて睡り、乳燕哺烏その楽しみをみる所なり。風流の外に見る処実あり、尤勝たるべし。」

「第十七番

左勝

ちる花をかつぎ上たる蛙哉 宗派

右

朝草や馬につけたる蛙哉 嵐竹

飛花を追ふ池上のかはづ、閑人の見るに叶へるもの歟。朝草に刈こめられて行衛しられぬ蛙、幾行の鳴をかよすらん、又捨がたし。」

「第十八番

左持

山井(やまのゐ)や墨のたもとに汲(くむ)蛙 杉風

右

尾は落(おち)てまだ鳴(なき)あへぬ蛙哉 蚊足

山の井の蛙、墨のたもとにくまれたる心ことば、幽玄にして哀ふかし。水汲僧のすがた、山井のありさま、岩などのたたずまひも冷じからず。花もなき藤のちいさきが、松にかかりて清水のうへにさしおほひたらんなどと、さながら見る心地せらるるぞ、詞の外に心あふれたる所ならん。右、日影あたたかに、小田の水ぬるく、芹・なづなやうの草も立のびて、蝶なんど飛かふあたり、かへる子のやや大きになりたるけしき、時に叶ひたらん風俗を以、為持。」

「第十九番

左勝

堀を出て人待(まち)くらす蛙哉 卜宅

右

釣(つり)得てもおもしろからぬ蛙哉 峡水

此番は判者・執筆ともに遅日を倦で、我を忘るるにひとし。仍而以判詞不審。左か ちぬべし。」

「第二十番

左

うき時は蟇(ヒキ)の遠音も雨夜哉 そら

右

ここかしこ蛙鳴ク江(え)の星の数 キ角

うき時はと云出して、蟾の遠ねをわづらふ草の庵の夜の雨に、涙を添て哀ふかし。わづかの文字をつんでかぎりなき情を尽す、此道の妙也。右は、まだきさらぎの廿日余リ、月なき江の辺リ風いまだ寒く、星の影ひかひかとして、声々に蛙の鳴出たる、艶なるやうにて物すごし。青草池塘処々蛙、約あつてきたらず、半夜を過と云る夜の気色も其儘にて、看ル所おもふ所、九重の塔の上に亦一双加へたるならんかし。」

「追加

鹿島に詣侍る比(ころ)真間の継はしニて

継橋(つぎはし)の案内顔(かほ)也飛(とぶ)蛙 不卜」

頃日(けいじつ)会/深川芭蕉庵而/群蛙(ぐんあ)鳴句以※衆議判(しゅうぎはん)而/ 馳禿筆(とくひつ)青蟾(せいせん)堂仙化(せんか)子撰(えらぶ)焉乎

貞享三丙寅歳閏三月日 新革屋町 西村梅風軒

※衆議判(しゅうぎはん)

① 合議で優劣、善し悪し、採否などを決めること。

※浮世草子・好色敗毒散(1703)三「まづ今日は初会の事なれば、女郎の物好き重ねて、衆議判(シュギハン)にて極むべし」

② 歌合で、参加した左右の方人(かたうど)が、互いにその歌の優劣を判定すること。また、その方法。

※源家長日記(1216‐21頃)「此御歌合和歌所にて衆儀はん也しに、この歌をよみあけたるを、たひたひ詠せさせ給、よろしくよめるよしの御気色なり」

(「精選版 日本国語大辞典」)

5-3 水貝の鉢に小嶋やまつ嶋や

季語=水貝=水貝(みずがい/みづがひ) 三夏

https://kigosai.sub.jp/001/archives/15622

【子季語】 水介/生貝

【解説】 水貝とは鮑料理の一種で、新鮮な鮑を粗いさいの目に切り氷やいろどりの胡瓜などとともに薄い食塩水に浮かべたの。貝の歯ごたえと鮮度がなにより大切。

【考証】(『図説 俳句大歳時記(夏)・角川書店)』所収「水貝・考証」)

「水貝は、雌貝にても雄貝にても、鮑を放し、塩にて揉み、なるほど塩づくめにして、三時(さんとき)ばかりも置いて、それをよく塩にてみがき洗ひて、みみかはを去りて、大いかたに厚さ一分ばかりにし少し厚く切りて畳み、盛り方なるほど景のあるやうに花車(きやしや)に盛りて、出だしざまに諸白(もろはく)を出(にだ)しに薄くのべ、たつぶとためで出だすべし。」(『江戸料理集・延宝二』)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-25-3.html

「水貝料理」(「小諸城主」献上品)

https://www.slow-style.com/detail/1120/news/news-9153.html

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-25-3.html

「大をんし前 田川屋「狂句合 田川やの筏牛房に竹の箸」(歌川広重画・大判横錦絵)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E9%AB%98%E5%90%8D%E4%BC%9A%E4%BA%AD%E5%B0%BD

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-10

(抱一と駐春亭宇右衛門)

【 毎日夕景になると散歩に出掛ける廓の道筋、下谷龍泉寺町の料亭、駐春亭の主人田川屋のことである。糸屋源七の次男として芝で生れ、本名源七郎。伯母の家を継いで深川新地に茶屋を営む。俳名は煎蘿、剃髪して願乗という。龍泉寺に地所を求めて別荘にしようとしたところ、井戸に近辺にないような清水が湧き出して、名主や抱一上人にも相談して料亭を開業した。座敷は一間一間に釜をかけ、茶の出来るようにしてはじめは三間。風呂場は方丈、四角にして、丸竹の四方天井。湯の滝、水の滝を落として奇をてらう。

(中+略)

上人が毎日せっせと通っていたわけがこれで分かる。開業前からの肩入れであったのである。「料理屋にて風呂に入る」営業を思いつき、「湯滝、水滝」「浴室の内外額は名家を網羅し」「道具やてぬぐいのデザインはすべて抱一」「鉢・茶器類は皆渡り物で日本物はない」当時としては凝った造り、もてなしで評判であったろう。これもすべて主人田川屋の風流才覚、文人たちの応援があったればこそである。 】(『亀田鵬斎と江戸化政期の文人達・渥美国泰著』)

◯田川屋(料理屋)

△「田川屋料理 金杉大恩寺

風炉場は浄め庭に在り 酔後浴し来れば酒乍ち醒む

会席薄茶料理好し 駐春亭は是れ駐人の亭

□「下谷大恩寺前 会席御料理 駐春亭宇右衛門」

http://www.ne.jp/asahi/kato/yoshio/ukiyoeyougo/e-yougo/yougo-edomeibutu-tenpou7.html

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/

↓

「抱一の吉原通いは終生続き、山谷の料亭、駐春亭主人の田川氏の聞き書きに多く基づく『閑談数刻』(東京大学総合図書館)という資料は、抱一が吉原で贔屓にした遊女として、大文字屋の一もと、松葉屋半蔵抱えの粧(よそおい)、弥八玉屋の白玉、鶴屋の大淀などの名前を挙げている。このうち、粧は音曲を好まず、唐様の書家の中井董堂から書、広井宗微から茶、抱一から和歌・発句を学んだという才色兼備の遊女で、蕊雲(ずいうん)、文鴛(ぶんおう)という雅号を持っていた。抱一は彼女のために年中の着物の下絵を描いた++という。」

↑

『閑談数刻』(東京大学総合図書館)は、駐春亭宇右衛門の聞き書きによるものなのである。

「句意」(その周辺)

吉原の妓楼「大文字屋」の「主人・村田市兵衛=狂名・加保茶元成」は、その初代から三代に亘って、抱一のパトロン(後援者・厚誼者など)的な親密な間柄であった。そして、もう一人、この吉原の「千束」の郷(里)の「大音寺」門前の料亭「田川屋」(別名・駐春亭)の「主人・駐春亭右衛門=狂名・『煎蘿、剃髪して願乗』」も、抱一の無二のパトロン的な一人であったのであろう。

「句意」は、「この、吉原(よしわら)妓楼(大文字屋)からの道筋の、千束(せんぞく)『大音寺』前の、この料亭『田川屋こと・注春亭』の、この『水貝(みず)』料理、これは、まさしく、その『盛り鉢』」に描かれている、その『小嶋』の、その『ああ、小嶋(松嶋)』や、その、『まつ嶋(待っていた『水貝料理)』や』。」

季語=蛙=蛙(かわず、かはづ)三春

https://kigosai.sub.jp/001/archives/1967

【子季語】 殿様蛙、赤蛙、土蛙、初蛙、昼蛙、夕蛙、夜蛙、遠蛙、筒井の蛙、蛙合戦、鳴く蛙、苗代蛙、田蛙

【関連季語】 蝌蚪、蟇、牛蛙

【解説】 蛙は、田に水が張られるころ、雄は雌を求めてさかんに鳴き始める。昼夜の別なくなき続け、のどかさを誘う。「かはず」はもともとカジカガエルのことをさしていたが、平安時代から一般の蛙と混同されるようになった。

【実証的見解】 蛙は、両生類カエル目に分類される動物の総称。ほとんどは、日本各地の水辺または湿地帯に生息するが、樹上や土中に棲むものもある。大きさは一センチくらいのものから二十センチをこえるものまでさまざまで、体は頭部と胴からなる。頭は三角形で、目は大きく飛び出し視力が発達している。四肢を持つ胴体は丸っこく、尾はない。後肢が特に発達しており、後肢で跳躍して敵から逃げたり、虫を捕まえたりする。後肢の指の間の水掻きを使って泳ぐ。アオガエルやアマガエルなどの樹上生活をする種の多くは指先の吸盤が発達している。蛙のほとんどは肉食性で、昆虫などを食べる。冬は冬眠する。

【例句】

古池や蛙飛込む水のおと 芭蕉「春の日」

月に聞て蛙ながむる田面かな 蕪村「蕪村句集」

閣に座して遠き蛙をきく夜哉 蕪村「蕪村句集」

痩蛙負けるな一茶是に有 一茶「七番日記」

「句意」(その周辺)

下記のアドレスで、抱一の描く「吉原月次風俗図(九月・干稲)」関連のものを紹介した。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-03

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-25-3.html

抱一筆「花街柳巷図巻」のうち「九月(干稲)」

【≪九月(干稲)

吉原遊郭は江戸の北郊に位置し、周囲は田で囲まれていた。収穫の時期には稲を架けて干す寂びた田園の風情も、二階座敷から望み見ることができたのである。賛は「京町あたりの奥座敷からさしのそけは 鷹も田に居馴染むころや十三夜」。≫(『琳派第五巻(監修:村島寧・小林忠、紫紅社)』所収「作品解説(小林忠稿)」

京町あたりの奥座敷からさしのぞけば

鷹も田に居馴染むころや十三夜 抱一「花街柳巷図巻・九月(干稲)」

この句の前書きの「京町(一丁目)」には、下記のアドレスなどで度々紹介している加保茶元成(大文字屋市兵衛)の妓楼「大文字屋」が見世を構えている。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2019-03-23

『吉原はスゴイ 江戸文化を育んだ魅惑の遊郭(堀口茉純著・PHP新書)』では、「楼主と加保茶元成(初代・大文字屋市兵衛)」などについて、下記のとおり紹介している。

≪ 楼主は妓楼の経営のトップで、忘八(ぼうはち)と呼ばれる。『吉原大全』によると、その由来は、仁・義・礼・智・忠・信・考・悌といった八つの徳目を忘れさせるほど面白い場所を提供する人ということにな っているが、実際には遊女たちをこき使い、遊客から金をむしり取る、八つの徳目を忘れた人非人という、さげすみの意味も含まれていたらしい。大文字屋の初代楼主・市兵衛は伊勢から江戸へ出て、吉原で一旗上げようとやってきた人で、めはお歯黒溝(どぶ)沿いに河岸見世を開くも、なんとか五丁町に進出したいと遊女の食事をすべて安いカボチャにして、経費を節減。ヒドイ! しかし、これが功を奏して、見事京町一丁目に店を構えたため、「カボチャ」とあだ名された。当時子供たちの間で流行っていた歌に「ここ京町大文字屋のカボチャとて、その名を市兵衛と申します。せいが低くて、ほんまに猿まなこ、かわいいな、かわいいな♪」とあるように、ユニークな外見だったよう。名物社長といったところか。ちなみに、彼は園芸を愛する文化人でもあり、跡を継いだ二代目も加保茶元成のペンネームで天明狂歌壇の一翼を担う教養人だった。花魁を中心に見世をいかにプランディングしてゆくか手腕を問われる妓楼の経営には、情緒的価値を理解するセンスが求められたのだ。≫(『吉原はスゴイ 江戸文化を育んだ魅惑の遊郭(堀口茉純著・PHP新書)』)

≪おどけた表情がユニークなこの小柄の男は、吉原京町大文字屋の初代主人、村田市兵衛。かぼちゃに似た市兵衛の顔立ちは宝暦の頃ざれ唄になり囃されたが、彼は自らこれを歌って人気を得たという。抱一は二代市兵衛(一七五四~一八二八、狂名加保茶元成)やその子三代市兵衛(村田宗園)と親しく、くだけた姿の初代の肖像も、そのゆかりで描いたものだろう。≫(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(求龍堂)』「作品解説・岡野智子稿」)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-25-3.html

酒井抱一筆「大文字屋市兵衛図」一幅 板橋区立美術館蔵

上記の「大文字屋市兵衛図について、同書(岡野智子稿)で、詳細な「作品解説99」も掲載している。

≪ 吉原京町大文字屋の初代主人、村田市兵衛をモデルとする小品。市兵衛の風貌はかぼちゃに似て、宝暦の頃ざれ唄になり囃されたが、彼は自らこれを歌って人気を得たという。市兵衛が歌い踊る酔興な姿は白隠画にもあるが(永青文庫蔵)、本図は大田南畝『仮名世話』『耽奇漫録』に見出される西村重長原画の大文字屋かぼちゃ像をほぼ踏襲している。賛はそのざれ唄の歌詞。署名は「郭遊抱一戯画」「文詮」(朱文円印) 抱一は二代目市兵衛(一七五四~一八二八、狂名加保茶元成)やその子三代市兵衛(村田宗園)と親しく、二代目市兵衛の千束の別宅に千蔭と遊び、庭内の人丸堂で人麿影供を行うなど、吉原を離れての私的な集まりに参じていたという指摘もある。もとより大文字屋は小鶯を身請けした妓楼であり、抱一のパトロン的存在でもあった。長年にわたる交際により抱一と大文字屋を結ぶ作品が遺され、吉原通の抱一の姿を伝えている。

(賛)

十にてうちん

の花むらさきの

ひも付で

かさりし

玉や女らう衆かこいの

すこもりもんな

つるのまるよいわいないわいな

其名を 市兵へと 申します ≫

ここに出て来る、三代目市兵衛(村田宗園)は、抱一に絵の手ほどきを受けていたと伝えられ、抱一が吉原で描いた淡彩による俳画集『柳花帖』(姫路市美術館蔵)には、その三代目市兵衛が箱書きをしている。 その『柳花帖』の賛に書かれた発句一覧などについては、下記のアドレスで触れている。

それを再掲して置きたい。

ここで、抱一の前半生と後半生の分岐点となった、寛政二年(一七九〇)、三十歳時の、実兄・忠以が亡くなった当時のことの一端を、『琳派―響きあう美―(河野元昭著)』から下記に抜粋して置きたい。

≪ 抱一がしばしば点取りのために百韻や二百韻、さらに千句を米翁に寄せ、ともに歌仙を巻いているのに対し、絵画に関する記事が非常に少ないのは、この時期、抱一の主力が俳諧に注がれていたことを示している。米翁の日記によってはじめて知られた事実のうち、もっとも興味深い寛政二年十二月の一条を紹介しておこう。俳人屠龍すなわち抱一の邸に松平雪川・松前泰卿が集まって、いわゆる三公子の揃い踏み、そこに米翁・晩得といった当時の有名俳人が加わって、抱一の得意たるや目に見えるようである。

八日 晩得より愈々明日屠龍方俳諧に雪川も行るゝ由、消息来る。

九日 四時半より浜町屠龍邸へ行。供村井

(以下六名)本郷通り昌平橋、朝日山に休み、お玉が池、新材木町、楽屋新道永楽の門へ寄、留守也。大阪町より、どうかむ堀屠龍門へ入る。晩得・沾山・岩松・神稲来在。初て呑舟に逢ふ。程なく未白、八過雪川来らる。干菓子味噌漬鯛参らす。

雪川・屠龍・呑舟・雁々・神稲・沾山・岩松・米木十一吟俳諧

晩得は点者に定めし故、二階次間にて予が点の歌仙。七半頃、泰卿来る。

六時駕にて帰る。どうかん堀よりあらめ橋、新材木町より前路を帰る。≫ 】

句意は、「ここ吉原の妓楼の二階より見える千束(せんぞく)の里の田は、今や、ざわざわと騒々しい「鳴く田」も、一瞬静寂の「なかぬ田」も、正に、共に、「動く(蠢いている)田」であることよ。」

さらに、この句の背景には、下記のアドレスの、芭蕉の「古池吟」(参考一)や、それに関連しての『蛙合(仙化編)』(参考二)が、これまた「動く」、「蠢いている)」のであろう。

(参考一)「芭蕉の古池吟」

https://cleanup.jp/life/edo/115.shtml

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-25-3.html

『江戸名所図会』芭蕉庵 (芭蕉の後ろに描かれているのがバショウ)出典 国立国会図書館貴重画データベース

【「古池や 蛙とびこむ 水の音」

このあまりにも知られた句が詠まれたのは深川の芭蕉庵。貞享3年(1686)、芭蕉をはじめ、門人たちが集まった句合(くあわせ)の席だった。句合とは、主題を決めて句の優劣を競う一種の句会である。その時の主題は「蛙」、こんなエピソードがある。

芭蕉は最初に「古池や…」の句を詠んだ。句を鑑賞したり、意見も出し合う会である。傍らにいた其角(きかく/蕉門十哲の一人)は、上五(かみご/初めの五文字)の「古池や」を「山吹や」としたほうがよろしいのでは…、と師匠の芭蕉に提案した。

この意見はもっともで、俳諧においても古くからの和歌の伝統が生きていて、山吹といえ蛙、蛙といえば山吹、というのは暗黙の了解で常識だった。其角の進言通り「山や蛙とびこむ 水の音」とすれば、確かに優等生の句ということになったのかもしれない。

しかし、芭蕉は和歌の伝統にとらわれずに「古池や…」と決めたのである。そればかりか、「蛙」にしても、和歌では“鳴くもの”として捉えるはずなのに、芭蕉の「蛙」は“飛ぶ”のである。】

(参考二)

『蛙合』『元禄俳諧集 新日本古典文学大系71』(大内初夫、櫻井武次郎、雲英末雄校注、一九九四、岩波書店)

https://suzuroyasyoko.jimdofree.com/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E6%96%87%E5%AD%A6%E9%96%A2%E4%BF%82/%E8%9B%99%E5%90%88-%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80/

【 『蛙合』は貞享三年(一六八六)の春、深川芭蕉庵に芭蕉、素堂、孤屋、去来、嵐雪、杉風、曾良、其角らが会して二十番の蛙の句合を行い、その衆議判を仙化が書き留めたもの。その目的は「句合という趣向を借りて全二十組、すなわち四十句によって、和歌伝統の美学を脱した蛙の実相を活写する試み」(「古池の風景」谷地快一『東洋通信二〇〇九・一二』所収)であった。和歌伝統の代表作は「かはづ鳴く井出の山吹散りにけり花のさかりにあはましものを」(不知・古今・春)。

芭蕉の高弟其角は句合の時、「古池や」ではなく「山吹や」を上五に提案したが採用されなかった。その其角の、発句「古池や」に付けた脇句が、寛政十一年(一七九九)に尾張の暁台が編んだ『幽蘭集』(芭蕉連句集)に収載されている。

古池やかはづ飛こむ水の音 はせを

芦のわか葉にかゝる蜘の巣 其角

「なべて同条件のもとで発句に詠まれていないものを付けて、発句の世界の焦点を絞り、より具体的にして余情豊かな効果を導き出すのが脇句の役所である」(『連句辞典』)が、発句と同時同場の春景がそっと添えられている。飛び込む蛙と蜘蛛の巣の相対付(あいたいづけ)けにおかしみも感じる

↓

http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2013_10_01/08.html 】

「一番

左

古池や蛙飛こむ水のおと 芭蕉

右

いたいけに蛙つくばふ浮葉哉 仙化

此ふたかはづを何となく設たるに、四となり六と成て一巻にみちぬ。かみにたち下におくの品、をのをのあらそふ事なかるべし。」

「第二番

左勝

雨の蛙声(コハ)高(だか)になるも哀也 素堂

右

泥亀と門(かど)をならぶる蛙哉 文鱗

小田の蛙の夕ぐれの声とよみけるに、雨のかはづも声高也。右、淤泥の中に身をよごして、不才の才を楽しみ侍る亀の隣のかはづならん。門を並ぶると云たる、尤手ききのしはざなれども、左の蛙の声高に驚れ侍る。」

「第三番

左勝

きろきろと我頬(ツラ)守る蛙哉 嵐蘭

右

人あしを聞(きき)しり顔の蛙哉 孤屋

左、中の七文字の強きを以て、五文字置得て妙なり。かなと留りたる句々多き中も、此句にかぎりて哉といはずして、いづれの文字をかおかん。誠にきびしく云下したる、鬼拉一体、これらの句にや侍らん。右、足音をとがめて、しばし鳴やみたる、面白く侍りけれ共、左の方勝れて聞侍り。」

「第四番

左持

木のもとの氈(せん)に敷(しか)るる蛙哉 翠紅

右

妻負(おふ)て草にかくるる蛙哉 濁子

飛かふ蛙、芝生の露を頼むだにはかなく、花みる人の心なきさま得てしれることにや。つまおふかはづ草がくれして、いか成人にかさがされつらんとおかし、持。」

「第五番

左

蓑うりが去年(こぞ)より見たる蛙かな 李下

右勝

一畦(あぜ)はしばし鳴やむ蛙哉 去来

左の句、去年より見たる水鶏かなと申さまほし。早苗の比の雨をたのみて、蓑うりの風情猶たくみにや侍るべき。右、田畦をへだつる作意濃也。閣々蛙声などいふ句もたよりあるにや。長是群蛙苦相混、有時也作不平鳴といふ句を得て以て力とし、勝。」

「第六番

左持

鈴たえてかはづに休む駅(ムマヤ)哉 友五

右

足ありと牛にふまれぬ蛙哉 琪樹

春の夜のみじかき程、鈴のたへまの蛙、心にこりて物うきねざめならんと感太し。右、かたつぶり角ありとても身をなたのみそとよめるを、やさしく云叶へられたり。野径のかはづ眼前也、可為持。」

「第七番

左

僧いづく入相のかはづ亦淋し 朱絃

右勝

ほそ道やいづれの草に入(いる)蛙 紅林

雨の後の入相を聞て僧寺にかへるけしき、さながらに寂しく聞え侍れども、何れの草に入かはづ、と心とめたる玉鉾の右を以て、左の方には心よせがたし。」

「第八番

左

夕影や筑(つく)ばに雲をよぶ蛙 芳重

右勝

曙の念仏はじむるかはづ哉 扇雪

左、田ごとのかはづ、つくば山にかけて雨を乞ふ夕べ、句がら大きに気色さもあるべし。右、思ひたへたる暁を、せめて念仏はじむる草庵の中、尤殊勝にこそ。」

「第九番

左勝

夕月夜畦に身を干す蛙哉 琴風

右

飛(とぷ)かはづ猫や追行小野の奥 水友

身をほす蛙、夕月夜よく叶ひ侍り。右のかはづは、当時付句などに云ふれたるにや。小ののおく取合侍れど、是また求め過たる名所とや申さん。閑寥の地をさしていひ出すは、一句たよりなかるべきか。ただに江案の強弱をとらば、左かちぬべし。」

「第十番

左

あまだれの音も煩らふ蛙哉 徒南

右勝

哀にも蝌(かへるご)つたふ筧かな 枳風

半檐疎雨作愁媒鳴蛙以与幽人語、などとも聞得たらましかば、よき荷担なるべけ れども、一句ふところせばく、言葉かなはず思はれ侍り。かへる子五文字よりの云流し、慈鎮・西行の口質にならへるか。体かしこければ、右、為勝。」

「第十一番

左

飛かはづ鷺をうらやむ心哉 全峰

右勝

藻がくれに浮世を覗く蛙哉 流水

鷺来つて幽池にたてり。蛙問て曰、一足独挙、静にして寒葦に睡る。公、楽しい哉。鷺答へて曰、予人に向つて潔白にほこる事を要せず。只魚をうらやむ心有、と。此争ひや、身閑に意くるしむ人を云か。藻がくれの蛙は志シ高遠にはせていはずこたへずといへども、見解おさおさまさり侍べし。」

「第十二番

左持

よしなしやさでの芥とゆく蛙 嵐雪

右

竹の奥蛙やしなふよしありや 破笠

左右よしありや、よしなしや。」

「第十三番

左持

ゆらゆらと蛙ゆらるる柳哉 北鯤

右

手をかけて柳にのぼる蛙哉 コ斎

二タ木の柳なびきあひて、緑の色もわきがたきに、先一木の蛙は、花の枝末に手をかけて、とよめる歌のこと葉をわづかにとりて、遙なる木末にのぞみ、既のぼらんとしていまだのぼらざるけしき、しほらしく哀なるに、左の蛙は樹上にのぼり得て、ゆらゆらと風にうごきて落ぬべきおもひ、玉篠の霰・萩のうへの露ともいはむ。左右しゐてわかたんには、数奇により好むに随ひて、けぢめあるまじきにもあらず侍れども、一巻のかざり、古今の姿、只そのままに筆をさしおきて、後みん人の心にわかち侍れかし。」

「第十四番

左持

手をひろげ水に浮(うき)ねの蛙哉 ちり

右

露もなき昼の蓬に鳴(なく)かはづ 山店

うき寐の蛙、流に枕して孫楚が弁のあやまりを正すか。よもぎがもとのかはづの心、句も又むねせばく侍り。左右ともに勝負ことはりがたし。」

「第十五番

左

蓑捨(すて)し雫にやどる蛙哉 橘襄

右勝

若芦にかはづ折(をり)ふす流哉 蕉雫

左、事可然体にきこゆ。雫ほすみのに宿かると侍らば、ゆゆしき姿なるべきにや。捨るといふ字心弱く侍らん。右、流れに添てすだく蛙、言葉たをやか也。可為勝。」

「第十六番

左

這(はひ)出て草に背をする蛙哉 挙白

右勝

萍(うきくさ)に我子とあそぶ蛙哉 かしく

草に背をする蛙、そのけしきなきにはあらざれども、我子とあそぶ父母のかはづ、魚にあらずして其楽をしるか。雛鳧は母にそふて睡り、乳燕哺烏その楽しみをみる所なり。風流の外に見る処実あり、尤勝たるべし。」

「第十七番

左勝

ちる花をかつぎ上たる蛙哉 宗派

右

朝草や馬につけたる蛙哉 嵐竹

飛花を追ふ池上のかはづ、閑人の見るに叶へるもの歟。朝草に刈こめられて行衛しられぬ蛙、幾行の鳴をかよすらん、又捨がたし。」

「第十八番

左持

山井(やまのゐ)や墨のたもとに汲(くむ)蛙 杉風

右

尾は落(おち)てまだ鳴(なき)あへぬ蛙哉 蚊足

山の井の蛙、墨のたもとにくまれたる心ことば、幽玄にして哀ふかし。水汲僧のすがた、山井のありさま、岩などのたたずまひも冷じからず。花もなき藤のちいさきが、松にかかりて清水のうへにさしおほひたらんなどと、さながら見る心地せらるるぞ、詞の外に心あふれたる所ならん。右、日影あたたかに、小田の水ぬるく、芹・なづなやうの草も立のびて、蝶なんど飛かふあたり、かへる子のやや大きになりたるけしき、時に叶ひたらん風俗を以、為持。」

「第十九番

左勝

堀を出て人待(まち)くらす蛙哉 卜宅

右

釣(つり)得てもおもしろからぬ蛙哉 峡水

此番は判者・執筆ともに遅日を倦で、我を忘るるにひとし。仍而以判詞不審。左か ちぬべし。」

「第二十番

左

うき時は蟇(ヒキ)の遠音も雨夜哉 そら

右

ここかしこ蛙鳴ク江(え)の星の数 キ角

うき時はと云出して、蟾の遠ねをわづらふ草の庵の夜の雨に、涙を添て哀ふかし。わづかの文字をつんでかぎりなき情を尽す、此道の妙也。右は、まだきさらぎの廿日余リ、月なき江の辺リ風いまだ寒く、星の影ひかひかとして、声々に蛙の鳴出たる、艶なるやうにて物すごし。青草池塘処々蛙、約あつてきたらず、半夜を過と云る夜の気色も其儘にて、看ル所おもふ所、九重の塔の上に亦一双加へたるならんかし。」

「追加

鹿島に詣侍る比(ころ)真間の継はしニて

継橋(つぎはし)の案内顔(かほ)也飛(とぶ)蛙 不卜」

頃日(けいじつ)会/深川芭蕉庵而/群蛙(ぐんあ)鳴句以※衆議判(しゅうぎはん)而/ 馳禿筆(とくひつ)青蟾(せいせん)堂仙化(せんか)子撰(えらぶ)焉乎

貞享三丙寅歳閏三月日 新革屋町 西村梅風軒

※衆議判(しゅうぎはん)

① 合議で優劣、善し悪し、採否などを決めること。

※浮世草子・好色敗毒散(1703)三「まづ今日は初会の事なれば、女郎の物好き重ねて、衆議判(シュギハン)にて極むべし」

② 歌合で、参加した左右の方人(かたうど)が、互いにその歌の優劣を判定すること。また、その方法。

※源家長日記(1216‐21頃)「此御歌合和歌所にて衆儀はん也しに、この歌をよみあけたるを、たひたひ詠せさせ給、よろしくよめるよしの御気色なり」

(「精選版 日本国語大辞典」)

5-3 水貝の鉢に小嶋やまつ嶋や

季語=水貝=水貝(みずがい/みづがひ) 三夏

https://kigosai.sub.jp/001/archives/15622

【子季語】 水介/生貝

【解説】 水貝とは鮑料理の一種で、新鮮な鮑を粗いさいの目に切り氷やいろどりの胡瓜などとともに薄い食塩水に浮かべたの。貝の歯ごたえと鮮度がなにより大切。

【考証】(『図説 俳句大歳時記(夏)・角川書店)』所収「水貝・考証」)

「水貝は、雌貝にても雄貝にても、鮑を放し、塩にて揉み、なるほど塩づくめにして、三時(さんとき)ばかりも置いて、それをよく塩にてみがき洗ひて、みみかはを去りて、大いかたに厚さ一分ばかりにし少し厚く切りて畳み、盛り方なるほど景のあるやうに花車(きやしや)に盛りて、出だしざまに諸白(もろはく)を出(にだ)しに薄くのべ、たつぶとためで出だすべし。」(『江戸料理集・延宝二』)

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-25-3.html

「水貝料理」(「小諸城主」献上品)

https://www.slow-style.com/detail/1120/news/news-9153.html

(画像) → https://yahantei.blogspot.com/2023/04/5-25-3.html

「大をんし前 田川屋「狂句合 田川やの筏牛房に竹の箸」(歌川広重画・大判横錦絵)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E9%AB%98%E5%90%8D%E4%BC%9A%E4%BA%AD%E5%B0%BD

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-10

(抱一と駐春亭宇右衛門)

【 毎日夕景になると散歩に出掛ける廓の道筋、下谷龍泉寺町の料亭、駐春亭の主人田川屋のことである。糸屋源七の次男として芝で生れ、本名源七郎。伯母の家を継いで深川新地に茶屋を営む。俳名は煎蘿、剃髪して願乗という。龍泉寺に地所を求めて別荘にしようとしたところ、井戸に近辺にないような清水が湧き出して、名主や抱一上人にも相談して料亭を開業した。座敷は一間一間に釜をかけ、茶の出来るようにしてはじめは三間。風呂場は方丈、四角にして、丸竹の四方天井。湯の滝、水の滝を落として奇をてらう。

(中+略)

上人が毎日せっせと通っていたわけがこれで分かる。開業前からの肩入れであったのである。「料理屋にて風呂に入る」営業を思いつき、「湯滝、水滝」「浴室の内外額は名家を網羅し」「道具やてぬぐいのデザインはすべて抱一」「鉢・茶器類は皆渡り物で日本物はない」当時としては凝った造り、もてなしで評判であったろう。これもすべて主人田川屋の風流才覚、文人たちの応援があったればこそである。 】(『亀田鵬斎と江戸化政期の文人達・渥美国泰著』)

◯田川屋(料理屋)

△「田川屋料理 金杉大恩寺

風炉場は浄め庭に在り 酔後浴し来れば酒乍ち醒む

会席薄茶料理好し 駐春亭は是れ駐人の亭

□「下谷大恩寺前 会席御料理 駐春亭宇右衛門」

http://www.ne.jp/asahi/kato/yoshio/ukiyoeyougo/e-yougo/yougo-edomeibutu-tenpou7.html

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/

↓

「抱一の吉原通いは終生続き、山谷の料亭、駐春亭主人の田川氏の聞き書きに多く基づく『閑談数刻』(東京大学総合図書館)という資料は、抱一が吉原で贔屓にした遊女として、大文字屋の一もと、松葉屋半蔵抱えの粧(よそおい)、弥八玉屋の白玉、鶴屋の大淀などの名前を挙げている。このうち、粧は音曲を好まず、唐様の書家の中井董堂から書、広井宗微から茶、抱一から和歌・発句を学んだという才色兼備の遊女で、蕊雲(ずいうん)、文鴛(ぶんおう)という雅号を持っていた。抱一は彼女のために年中の着物の下絵を描いた++という。」

↑

『閑談数刻』(東京大学総合図書館)は、駐春亭宇右衛門の聞き書きによるものなのである。

「句意」(その周辺)

吉原の妓楼「大文字屋」の「主人・村田市兵衛=狂名・加保茶元成」は、その初代から三代に亘って、抱一のパトロン(後援者・厚誼者など)的な親密な間柄であった。そして、もう一人、この吉原の「千束」の郷(里)の「大音寺」門前の料亭「田川屋」(別名・駐春亭)の「主人・駐春亭右衛門=狂名・『煎蘿、剃髪して願乗』」も、抱一の無二のパトロン的な一人であったのであろう。

「句意」は、「この、吉原(よしわら)妓楼(大文字屋)からの道筋の、千束(せんぞく)『大音寺』前の、この料亭『田川屋こと・注春亭』の、この『水貝(みず)』料理、これは、まさしく、その『盛り鉢』」に描かれている、その『小嶋』の、その『ああ、小嶋(松嶋)』や、その、『まつ嶋(待っていた『水貝料理)』や』。」

第五 千づかのいね(5-1) [第五 千づかのいね]

5-1 春雨のほろほろ和えや御もの棚

季語=春雨=春雨(はるさめ)三春

https://kigosai.sub.jp/001/archives/1920

【子季語】 膏雨、春の雨

【関連季語】 春霖

【解説】 春に降る雨の中でも、こまやかに降りつづく雨をいう。一雨ごとに木の芽、花の芽がふくらみ生き物達が活発に動き出す。「三冊子」では旧暦の正月から二月の初めに降るのを春の雨。それ以降は春雨と区別している。

【来歴】 『増山の井』(寛文7年、1667年)に所出。

【文学での言及】

わがせこが衣春雨ふるごとに野辺のみどりぞ色まさりける 紀貫之『古今集』

【例句】

春雨や蓬をのばす草の道 芭蕉「草の道」

春雨の木下にかかる雫かな 芭蕉「小文庫」

春雨やふた葉にもゆる茄子種 芭蕉「岨の古畑」

笠寺やもらぬいはやも春の雨 芭蕉「千鳥掛」

春雨や蜂の巣つたふ屋ねの漏 芭蕉「炭俵」

春雨や蓑吹きかへす川柳 芭蕉「はだか麦」

春雨や小磯の小貝ぬるゝほど 蕪村「蕪村句集」

物種の袋ぬらしつ春のあめ 蕪村「蕪村句集」

春雨の中を流るゝ大河かな 蕪村「蕪村遺稿」

春雨や人住ミて煙壁を洩る 蕪村「蕪村句集」

春雨や身にふる頭巾着たりけり 蕪村「蕪村句集」

春雨や小磯の小貝ぬるゝほど 蕪村「蕪村句集」

滝口に燈を呼ぶ聲や春の雨 蕪村「蕪村句集」

春雨やもの書ぬ身のあハれなる 蕪村「蕪村句集」

はるさめや暮なんとしてけふも有 蕪村「蕪村句集」

春雨やものがたりゆく簑と傘 蕪村「蕪村句集」

柴漬の沈みもやらで春の雨 蕪村「蕪村句集」

春雨やいさよふ月の海半(なかば) 蕪村「蕪村句集」

はるさめや綱が袂に小ぢようちん 蕪村「蕪村句集」

春雨の中におぼろの清水哉 蕪村「蕪村句集」

※「春雨のほろほろ和え」周辺

「春雨」=① 春の季節に静かに降る雨。《季・春》

② 緑豆(りょくとう)の澱粉からとった、透明、線状の食品。まめそうめん。

[2] 端唄(はうた)・うた沢の曲名。二上がり。肥前小城(佐賀県小城市)藩士柴田花守作詞。長崎丸山の遊女の作曲という。嘉永年間(一八四八‐五四)江戸で流行。上方系端唄の代表曲。別名「鶯宿梅」。(「精選版 日本国語大辞典」)

「ほろほろ」=① 葉や花などが散ったり落ちたりするさまを表わす語。

※枕(10C終)一九九「きなる葉どものほろほろとこぼれおつる」

② 涙や水滴などがこぼれ落ちるさまを表わす語。また、激しく泣くさまを表わす語。

※蜻蛉(974頃)上「又ほろほろとうち泣きていでぬ」

③ 集まっていた人々が分かれ散るさまを表わす語。

※源氏(1001‐14頃)若菜下「さるべき限りこそまかでね、ほろほろと騒ぐを」

④ 物が裂け破れるさま、こなごなになるさまを表わす語。ぼろぼろ。

※源氏(1001‐14頃)宿木「栗やなどやうの物にや、ほろほろと食ふも」

⑤ 雉子(きじ)、山鳥などの鳴く声を表わす語。ほろろ。

※源賢集(1020頃)「御狩野に朝たつきじのほろほろと鳴きつつぞふる身を恨みつつ」

⑥ 砧(きぬた)を打つ音を表わす語。

※歌謡・閑吟集(1518)「衣々の、砧の音が、枕にほろほろほろほろとか、それをしたふは、涙よなふ」(「精選版 日本国語大辞典」)

「ほろほろ和え」=「切和(きりあえ)」=料理法の一つ。食べ物を細かく切ってあえること。また、その料理。特に、蕗(ふき)の若葉、または藤の若芽などをゆでて細かく刻み、焼みそであえたもの。ほろほろ。〔俚言集覧(1797頃)〕(「精選版 日本国語大辞典」)

※「御もの棚」=「御物棚」=宮中で、天皇の食膳を載せて納めておく棚。

※枕(10C終)五六「御厨子(みづし)所のおものだなに沓(くつ)おきて」(「精選版 日本国語大辞典」)

「句意」(その周辺)

下記のアドレスで、抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の「千づかのいね」)周辺について、次のとおり紹介した。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-10-18

抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の「千づかのいね」)

https://iiif.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/repo/s/ogai/document/15dd5a92-e055-4dcb-a302-1ed3adc3716f#?c=0&m=0&s=0&cv=18&xywh=-825%2C0%2C6602%2C3937

【「千都かのいね」(「千づかのいね」「千束の稲」)は、『軽挙観(館)句藻』(静嘉堂文庫所蔵・二十一巻十冊)収録の「千づかのいね」(自筆句集の題名)を、刊本の自撰句集『屠龍之技』の第五編に収載したものなのであろう。

この第五編「千づかのいね」(『日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』)の六句目「夕露や小萩かもとのすずり筥」が、冒頭の、抱一画集『鶯邨画譜』所収「萩図」の賛(発句=俳句)ということになろう。(略)

そして、四句目の「其夜降(る)山の雪見よ鉢たゝき」の前書き「水無月なかば鉢叩百之丞得道して空阿弥と改、吾嬬に下けるに発句遣しける」は、六句目の「夕露や小萩がもとのすゞり筥」にも掛かるものと解したい。(略)】

「第五 千づかのいね」の「千(ち)づか」は、寛政十年(一七九八)、抱一、三十八歳頃に移住した、隅田川西岸の、「浅草寺」北方一帯の「千束(せんぞく)村」(現在の台東区・荒川区にまたがるエリア)の「「千束(せんぞく)」を「「千(ち)づか」と、抱一は、抱一流の詠みで、それを『屠龍之技』の第五編に、その「自薦(選)句」を収載して、この句が、そのトップの巻頭(「編・章」のトップ)の一句ということになる。

この句も、当時の抱一の、趣向に趣向を凝らして、自信作の一つなのであろう。この句の「春雨」は、「春雨」(季語=三春)・「春雨」(食用)・「春雨」(端唄・小唄)を掛けての措辞のようである。

この「ほろほろ」も、「(季語の春雨の)ほろほろ」・「(食用の春雨の)ほろほろ(ほろほろ和え)」を掛けての措辞ということになる。

そして、この「ほろほろ和え」の「和え」(混ぜ合わせたもの)は、当時の「吉原文化」の、その底流を流れているものと通ずるのものなのであろう。

https://yahantei.blogspot.com/2023/01/1-11.html

すなわち、この「御もの棚」も、「「御物棚」=宮中で、天皇の食膳を載せて納めておく棚」の、「宮中(禁中)=隔離された別世界」ならず「吉原(郭中)=隔離された別世界」の「御もの棚」(御大尽の食膳を載せておく棚)と解すると、この句の全体像が、その正体を現してくるような雰囲気なのである。

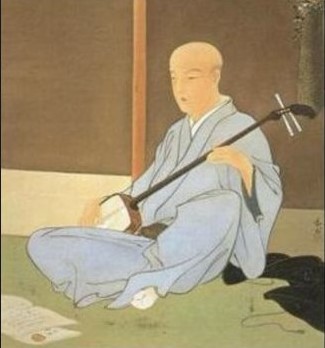

さらに、それらに加えて、上記の「吉原文化」の「声曲」に関連しても、下記のアドレスで紹介したとおり、抱一は、当時の「荻江節」「河東節」の、名だたる名手で知られていたのである。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-03

【 (追記二)抱一作「朝顔」(荻江節)

https://www.kyosendo.co.jp/essay/125_tamaya_1/

見しをりのつゆわすられぬ、

あさがほのはなの盛は、

ももとせもかはらぬ今のかたみとて、

むかしかたりにあらばこそ、

見れば、

うつつに水くきのあとは尽せぬ玉菊の、

ひとよふた代ををなしなの、

あいよりいでてなをあをきるりのせかいや、

花のおもか」

「玉菊が描き置し香包ありて、朝顔の花を描きて最しほらかりしを、不図雨花庵(抱一)

の大人に見せければ、元来好事といひ常々廓中に入ひたりて画に用ひられて取はやさるる

身は人々のすすめも黙止(もだし)がたく、彼香包の色絵より朝顔といふめりやすの唄を

作り、名ある画客会合し衆評の上節を付、伊能永鯉もたびたび引出されて、一節伐(ひと

よぎり)を合せ、その外鼓弓筝笛尺八つづみ太鼓にいたるまで、名だたる人々一同に合奏

して、夜な夜な遊君ひともとの座敷に錬磨しけるが、その後はなばなしく追善の式ありし

沙汰を聞ず、伝え聞に、それぞれの配(くばり)もの四季着(しきせ)付届振舞以下弐百

両余の失墜あればなり、依て玉菊が墓所を修理して苔提所に於て読経作善いと念頃なりし

とかや」

(追記三)「抱一と河東節」

≪抱一は声曲の中では当時の通人の多くがそうであったように河東節(かとうでし)を好

み、しばしば仲間と会を催した。河東の新曲を幾つか作り、「青すだれ」「江戸うぐいす」

「夜の編笠」「火とり虫」等、抱一作として後代にのこっている曲も幾つかある。≫(『本

朝画人伝巻一・村松梢風』所収「酒井抱一」)

↑

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-09-07

↓

(追記) 酒井抱一作詞『江戸鶯』(一冊 文政七年=一八二四 「東京都立中央図書館

加賀文庫」蔵)

≪ 抱一は河東節を好み、その名手でもあったという。自ら新作もし、この「江戸鶯」

「青簾春の曙」の作詞のほか、「七草」「秋のぬるで」などの数曲が知られている。平生愛

用の河東節三味線で「箱」に「盂東野」と題し、自身の下絵、羊遊斎の蒔絵がある一棹な

ども有名であった。≫(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「図

版解説一〇一」(松尾知子稿)」) 】

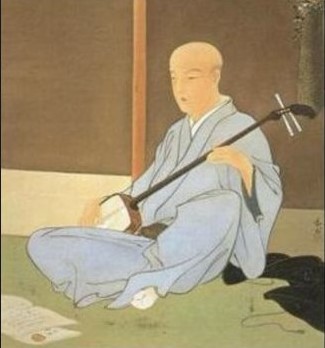

「抱一上人」鏑木清方筆(三幅対の中幅/縦四〇・五㎝ 横三五・〇㎝/明治四十二年<一九〇九>永青文庫蔵 )

句意は、「この吉原も、今や「ほろほろと降る春雨」の中にある。その妓楼の亭主や御大尽用の食膳用の「御もの棚」に、「春雨のほろほろ和え」などが用意されている。どこからともなく、それらの「ほろほろと降る春雨や、春雨のほろほろ和(あ)えに和(わ)した声曲」が聞こえてくる。」

季語=春雨=春雨(はるさめ)三春

https://kigosai.sub.jp/001/archives/1920

【子季語】 膏雨、春の雨

【関連季語】 春霖

【解説】 春に降る雨の中でも、こまやかに降りつづく雨をいう。一雨ごとに木の芽、花の芽がふくらみ生き物達が活発に動き出す。「三冊子」では旧暦の正月から二月の初めに降るのを春の雨。それ以降は春雨と区別している。

【来歴】 『増山の井』(寛文7年、1667年)に所出。

【文学での言及】

わがせこが衣春雨ふるごとに野辺のみどりぞ色まさりける 紀貫之『古今集』

【例句】

春雨や蓬をのばす草の道 芭蕉「草の道」

春雨の木下にかかる雫かな 芭蕉「小文庫」

春雨やふた葉にもゆる茄子種 芭蕉「岨の古畑」

笠寺やもらぬいはやも春の雨 芭蕉「千鳥掛」

春雨や蜂の巣つたふ屋ねの漏 芭蕉「炭俵」

春雨や蓑吹きかへす川柳 芭蕉「はだか麦」

春雨や小磯の小貝ぬるゝほど 蕪村「蕪村句集」

物種の袋ぬらしつ春のあめ 蕪村「蕪村句集」

春雨の中を流るゝ大河かな 蕪村「蕪村遺稿」

春雨や人住ミて煙壁を洩る 蕪村「蕪村句集」

春雨や身にふる頭巾着たりけり 蕪村「蕪村句集」

春雨や小磯の小貝ぬるゝほど 蕪村「蕪村句集」

滝口に燈を呼ぶ聲や春の雨 蕪村「蕪村句集」

春雨やもの書ぬ身のあハれなる 蕪村「蕪村句集」

はるさめや暮なんとしてけふも有 蕪村「蕪村句集」

春雨やものがたりゆく簑と傘 蕪村「蕪村句集」

柴漬の沈みもやらで春の雨 蕪村「蕪村句集」

春雨やいさよふ月の海半(なかば) 蕪村「蕪村句集」

はるさめや綱が袂に小ぢようちん 蕪村「蕪村句集」

春雨の中におぼろの清水哉 蕪村「蕪村句集」

※「春雨のほろほろ和え」周辺

「春雨」=① 春の季節に静かに降る雨。《季・春》

② 緑豆(りょくとう)の澱粉からとった、透明、線状の食品。まめそうめん。

[2] 端唄(はうた)・うた沢の曲名。二上がり。肥前小城(佐賀県小城市)藩士柴田花守作詞。長崎丸山の遊女の作曲という。嘉永年間(一八四八‐五四)江戸で流行。上方系端唄の代表曲。別名「鶯宿梅」。(「精選版 日本国語大辞典」)

「ほろほろ」=① 葉や花などが散ったり落ちたりするさまを表わす語。

※枕(10C終)一九九「きなる葉どものほろほろとこぼれおつる」

② 涙や水滴などがこぼれ落ちるさまを表わす語。また、激しく泣くさまを表わす語。

※蜻蛉(974頃)上「又ほろほろとうち泣きていでぬ」

③ 集まっていた人々が分かれ散るさまを表わす語。

※源氏(1001‐14頃)若菜下「さるべき限りこそまかでね、ほろほろと騒ぐを」

④ 物が裂け破れるさま、こなごなになるさまを表わす語。ぼろぼろ。

※源氏(1001‐14頃)宿木「栗やなどやうの物にや、ほろほろと食ふも」

⑤ 雉子(きじ)、山鳥などの鳴く声を表わす語。ほろろ。

※源賢集(1020頃)「御狩野に朝たつきじのほろほろと鳴きつつぞふる身を恨みつつ」

⑥ 砧(きぬた)を打つ音を表わす語。

※歌謡・閑吟集(1518)「衣々の、砧の音が、枕にほろほろほろほろとか、それをしたふは、涙よなふ」(「精選版 日本国語大辞典」)

「ほろほろ和え」=「切和(きりあえ)」=料理法の一つ。食べ物を細かく切ってあえること。また、その料理。特に、蕗(ふき)の若葉、または藤の若芽などをゆでて細かく刻み、焼みそであえたもの。ほろほろ。〔俚言集覧(1797頃)〕(「精選版 日本国語大辞典」)

※「御もの棚」=「御物棚」=宮中で、天皇の食膳を載せて納めておく棚。

※枕(10C終)五六「御厨子(みづし)所のおものだなに沓(くつ)おきて」(「精選版 日本国語大辞典」)

「句意」(その周辺)

下記のアドレスで、抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の「千づかのいね」)周辺について、次のとおり紹介した。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-10-18

抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の「千づかのいね」)

https://iiif.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/repo/s/ogai/document/15dd5a92-e055-4dcb-a302-1ed3adc3716f#?c=0&m=0&s=0&cv=18&xywh=-825%2C0%2C6602%2C3937

【「千都かのいね」(「千づかのいね」「千束の稲」)は、『軽挙観(館)句藻』(静嘉堂文庫所蔵・二十一巻十冊)収録の「千づかのいね」(自筆句集の題名)を、刊本の自撰句集『屠龍之技』の第五編に収載したものなのであろう。

この第五編「千づかのいね」(『日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』)の六句目「夕露や小萩かもとのすずり筥」が、冒頭の、抱一画集『鶯邨画譜』所収「萩図」の賛(発句=俳句)ということになろう。(略)

そして、四句目の「其夜降(る)山の雪見よ鉢たゝき」の前書き「水無月なかば鉢叩百之丞得道して空阿弥と改、吾嬬に下けるに発句遣しける」は、六句目の「夕露や小萩がもとのすゞり筥」にも掛かるものと解したい。(略)】

「第五 千づかのいね」の「千(ち)づか」は、寛政十年(一七九八)、抱一、三十八歳頃に移住した、隅田川西岸の、「浅草寺」北方一帯の「千束(せんぞく)村」(現在の台東区・荒川区にまたがるエリア)の「「千束(せんぞく)」を「「千(ち)づか」と、抱一は、抱一流の詠みで、それを『屠龍之技』の第五編に、その「自薦(選)句」を収載して、この句が、そのトップの巻頭(「編・章」のトップ)の一句ということになる。

この句も、当時の抱一の、趣向に趣向を凝らして、自信作の一つなのであろう。この句の「春雨」は、「春雨」(季語=三春)・「春雨」(食用)・「春雨」(端唄・小唄)を掛けての措辞のようである。

この「ほろほろ」も、「(季語の春雨の)ほろほろ」・「(食用の春雨の)ほろほろ(ほろほろ和え)」を掛けての措辞ということになる。

そして、この「ほろほろ和え」の「和え」(混ぜ合わせたもの)は、当時の「吉原文化」の、その底流を流れているものと通ずるのものなのであろう。

https://yahantei.blogspot.com/2023/01/1-11.html

すなわち、この「御もの棚」も、「「御物棚」=宮中で、天皇の食膳を載せて納めておく棚」の、「宮中(禁中)=隔離された別世界」ならず「吉原(郭中)=隔離された別世界」の「御もの棚」(御大尽の食膳を載せておく棚)と解すると、この句の全体像が、その正体を現してくるような雰囲気なのである。

さらに、それらに加えて、上記の「吉原文化」の「声曲」に関連しても、下記のアドレスで紹介したとおり、抱一は、当時の「荻江節」「河東節」の、名だたる名手で知られていたのである。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-03

【 (追記二)抱一作「朝顔」(荻江節)

https://www.kyosendo.co.jp/essay/125_tamaya_1/

見しをりのつゆわすられぬ、

あさがほのはなの盛は、

ももとせもかはらぬ今のかたみとて、

むかしかたりにあらばこそ、

見れば、

うつつに水くきのあとは尽せぬ玉菊の、

ひとよふた代ををなしなの、

あいよりいでてなをあをきるりのせかいや、

花のおもか」

「玉菊が描き置し香包ありて、朝顔の花を描きて最しほらかりしを、不図雨花庵(抱一)

の大人に見せければ、元来好事といひ常々廓中に入ひたりて画に用ひられて取はやさるる

身は人々のすすめも黙止(もだし)がたく、彼香包の色絵より朝顔といふめりやすの唄を

作り、名ある画客会合し衆評の上節を付、伊能永鯉もたびたび引出されて、一節伐(ひと

よぎり)を合せ、その外鼓弓筝笛尺八つづみ太鼓にいたるまで、名だたる人々一同に合奏

して、夜な夜な遊君ひともとの座敷に錬磨しけるが、その後はなばなしく追善の式ありし

沙汰を聞ず、伝え聞に、それぞれの配(くばり)もの四季着(しきせ)付届振舞以下弐百

両余の失墜あればなり、依て玉菊が墓所を修理して苔提所に於て読経作善いと念頃なりし

とかや」

(追記三)「抱一と河東節」

≪抱一は声曲の中では当時の通人の多くがそうであったように河東節(かとうでし)を好

み、しばしば仲間と会を催した。河東の新曲を幾つか作り、「青すだれ」「江戸うぐいす」

「夜の編笠」「火とり虫」等、抱一作として後代にのこっている曲も幾つかある。≫(『本

朝画人伝巻一・村松梢風』所収「酒井抱一」)

↑

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-09-07

↓

(追記) 酒井抱一作詞『江戸鶯』(一冊 文政七年=一八二四 「東京都立中央図書館

加賀文庫」蔵)

≪ 抱一は河東節を好み、その名手でもあったという。自ら新作もし、この「江戸鶯」

「青簾春の曙」の作詞のほか、「七草」「秋のぬるで」などの数曲が知られている。平生愛

用の河東節三味線で「箱」に「盂東野」と題し、自身の下絵、羊遊斎の蒔絵がある一棹な

ども有名であった。≫(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「図

版解説一〇一」(松尾知子稿)」) 】

「抱一上人」鏑木清方筆(三幅対の中幅/縦四〇・五㎝ 横三五・〇㎝/明治四十二年<一九〇九>永青文庫蔵 )

句意は、「この吉原も、今や「ほろほろと降る春雨」の中にある。その妓楼の亭主や御大尽用の食膳用の「御もの棚」に、「春雨のほろほろ和え」などが用意されている。どこからともなく、それらの「ほろほろと降る春雨や、春雨のほろほろ和(あ)えに和(わ)した声曲」が聞こえてくる。」

第五 千づかのいね(その一) [第五 千づかのいね]

第五 千づかのいね(その一)

夕露や小萩がもとのすゞり筥 (第五千づかのいね)

抱一画集『鶯邨画譜』所収「萩図」(「早稲田大学図書館」蔵)

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/chi04/chi04_00954/chi04_00954.html

この「萩図」の賛(発句=俳句)は、抱一自撰句集『屠龍之技』所収の次の句であろう(句形は異なっている)。

夕露や小萩がもとのすゞり筥(『屠龍之技』所収「千づかのいね」と題するものの一句)

ここで、抱一自撰句集『屠龍之技』について、下記のアドレスで、「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の全容を見ることが出来る。

http://rarebook.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/ogai/data/E32_186.html

その「写本」の紹介について、そのアドレスでは、下記のとおり記されている。

【 [書写地不明] : [書写者不明], [書写年不明] 1冊 ; 24cm

注記: 書名は序による ; 表紙の書名: 輕舉観句藻 ; 写本 ; 底本: 文化10年跋刊 ; 無辺無界 ; 巻末に「明治三十一年十二月二十六日午夜一校畢 観潮樓主人」と墨書あり

鴎E32:186 全頁

琳派の画家として知られる酒井抱一が、自身の句稿『軽挙観句藻』から抜萃して編んだ発句集である。写本であるが、本文は鴎外の筆ではなく、筆写者不明。本文には明らかな誤りが多数見られ、鴎外は他本を用いてそれらを訂正している。また、巻末に鴎外の筆で「明治三十一年十二月二十六日午夜一校畢 観潮楼主人」とあることから、この校訂作業の行われた時日が知られる。明治30年(1897)前後、鴎外は正岡子規と親しく交流していたが、そうしたなかで培われた俳諧への関心を示す資料だと言えよう。】

抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の「序」)

この『屠龍之技』の、亀田鵬斎の「序」は、『日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』の「屠龍之技」(追加編)を参考にすると、次のように読み取れる。

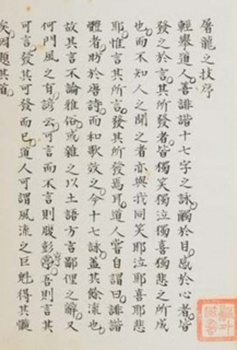

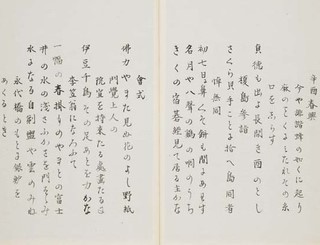

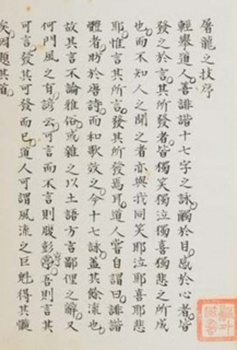

【 屠龍之技

軽挙道人。誹(俳)諧十七字ノ詠ヲ善クシ。目ニ触レ心ニ感ズル者。皆之ヲ言ニ発ス。其ノ発スル所ノ者。皆獨笑獨泣獨喜獨悲ノ成ス所ナリ。而モ人ノ之ヲ聞ク者モ亦我ト同ジク笑フ耶泣ク耶喜ブ耶悲シム耶ヲ知ラズ。唯其ノ言フ所ヲ謂ヒ。其ノ発スル所ヲ発スル耳。道人嘗テ自ラ謂ツテ曰ハク。誹諧体ナル者は。唐詩ニ昉マル。而シテ和歌之ニ効フ。今ノ十七詠ハ。蓋シ其ノ余流ナリ。故ニ其ノ言雅俗ヲ論ゼズ。或ハ之ニ雑フルニ土語方言鄙俚ノ辞ヲ以テス。又何ノ門風カコレ有ラン。諺ニ云フ。言フ可クシテ言ハザレバ則チ腹彭亨ス。吾ハ則チ其ノ言フ可キヲ言ヒ。其ノ発ス可キヲ発スル而巳ト。道人ハ風流ノ巨魁ニシテ其ノ髄ヲ得タリト謂フ可シ。因ツテ其首ニ題ス。

文化九年壬申十月 江戸鵬斎興 】

「下谷三幅対」と称された、「鵬斎・抱一・文晁」の、抱一より九歳年長の、亀田豊斎の「序」である。この文化九年(一八一二)は、抱一、五十二歳の時で、抱一の付人の鈴木蠣潭は、二十一歳、鈴木其一は、十七歳で、其一は、この翌年に、抱一の内弟子となる。

『鶯邨画譜』が刊行されたのは、文化十四年(一八一七)で、この年の六月に、蠣潭が二十六歳の若さで夭逝する。

その抱一が、鶯の里(鶯邨=村)の、「下谷根岸大塚村」に転居したのは、文化六年(一八〇九)、四十九歳の時で、抱一が、自筆句集「軽挙観(館)句藻」(静嘉堂文庫蔵)第一冊目の「梶の音」を始めたのは、寛政二年(一七九〇)、三十歳の時である。

爾来、この「軽挙観(館)句藻」は、抱一の生涯にわたる句日記(三十数年間)として、二十一巻十冊が、静嘉堂文庫所蔵本として今に遺されている。

翻って、上記の亀田鵬斎の「序」を有する刊本の、抱一自筆句集ではなく、抱一自撰句集の『屠龍之技』は、抱一の俳諧人生の、前半生(三十歳以前から五十歳前後まで)の、その総決算的な、そして、江戸座の其角門の俳諧宗匠・「軽挙道人(「抱一」、白鳧・濤花・杜陵(綾)・屠牛・狗禅、「鶯村・雨華庵・『軽挙道人』」、庭柏子、溟々居、楓窓)の、その絶頂期の頃の、「鶯村・雨華庵・『軽挙道人』」の、抱一(軽挙道人)自撰句集のネーミングと解して差し支えなかろう。

ここで、この自撰句集『屠龍之技』を構成する全編(全自筆句集)の概略は次のとおりとなる。

第一編「こがねのこま」(「梶の音」以前の句→三十歳以前の句?)

第二編「かぢのおと(梶の音)」(寛政二年(一七九〇)・三十歳時から句収載?→自筆句集「軽挙観(館)句藻」第一冊目の「梶の音」)

第三編「みやこどり(都鳥)」(「梶の音」と「椎の木かげ」の中間の句収載?)

第四編「椎の木かげ」(寛政八年(一七九六)・三十六歳時からの句収載? 「庭柏子」号初見。この年『江戸続八百韻』を刊行する。「軽挙観(館)句藻」第二冊目?)

第五編「千づかのいね(千束の稲)」(寛政十年(一七九八)・三十八歳時からの句収載? 「軽挙観(館)句藻」第三冊目? 「抱一」の号初出。)

第六編「うしおのおと(潮の音)」(「千束の稲」と「潮の音」の中間の句収載?)

第七編「かみきぬた(帋きぬた)」(文化五年(一八〇八)、四十八歳時からの句収載? 「軽挙観」の号初出。)

第八編「花ぬふとり(花縫ふ鳥)」(文化九年(一八一二)、五十二歳、自撰句集『屠龍之技』編集、刊行は翌年か? 「帋きぬた」以後の句収載?)

第九編「うめの立枝」

抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の「千づかのいね」)

「千都かのいね」(「千づかのいね」「千束の稲」)は、『軽挙観(館)句藻』(静嘉堂文庫所蔵・二十一巻十冊)収録の「千づかのいね」(自筆句集の題名)を、刊本の自撰句集『屠龍之技』の第五編に収載したものなのであろう。

この第五編「千づかのいね」(『日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』)の六句目「夕露や小萩かもとのすずり筥」が、冒頭の、

抱一画集『鶯邨画譜』所収「萩図」の賛(発句=俳句)ということになろう。

そして、四句目の「其夜降(る)山の雪見よ鉢たゝき」の前書き「水無月なかば鉢叩百之丞得道して空阿弥と改、吾嬬に下けるに発句遣しける」は、六句目の「夕露や小萩がもとのすゞり筥」にも掛かるものと解したい。

この前書きの「鉢叩百之丞得道して空阿弥と改(め)」の、「鉢叩百之丞」は、其角の『五元集拾遺』(百万坊旨原編)に出て来る「鉢たゝきの歌」などに関係する、抱一の俳諧師仲間の一人なのであろう。

鉢たゝきの歌

鉢たゝき鉢たゝき 暁がたの一声に

初音きかれて はつがつを

花はしら魚 紅葉のはぜ

雪にや鰒(ふぐ)を ねざむらん

おもしろや此(この) 樽たゝき

ねざめねざめて つねならぬ

世を驚けば 年のくれ

気のふるう成(なる) ばかり也

七十古来 稀れなりと

やつこ道心 捨(すて)ころも

酒にかへてん 鉢たゝき

あらなまぐさの 鉢叩やな

凍(コゴエ)死ぬ身の暁や鉢たゝき 其角

ちなみに、『去来抄』の「鉢扣ノ辞」(『風俗文選』所収)に、「鉢叩月雪に名は甚之丞」(越人)の句もあり、「鉢叩百之丞」は、その「鉢叩甚之丞」などに由来のある号なのであろう。

水無月なかば

鉢叩百之丞得

道して空阿弥

と改、吾嬬に

下けるに発句

遣しける

夕露や小萩がもとのすゞり筥

句意は、「俳諧師仲間の鉢叩百之丞が、得度して出家僧・空阿弥となったが、折しも、小萩に夕べの露が下り、その露を硯の水とし、得度の形見に発句を認めよう」というように解して置きたい。

李笠翁になろふて

一幅の春掛ものやまどの冨士

井の水の浅さふかさを門すゞみ

水になる自剃盥や雲のみね

辛酉 春興

今や誹諧蜂の如くに起り

麻のごとくにみだれその

糸口をしらず

貞徳も出よ長閑(のどけ)き酉のとし

抱一画集『鶯邨画譜』所収「団扇図」(「早稲田大学図書館」蔵)

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/chi04/chi04_00954/chi04_00954.html

この「団扇図」の「賛」(発句=俳句)は、『屠龍之技』所収「千づかのいね」編の、次の句であろう。

井の水の浅さふかさを門すゞみ (『屠龍之技』所収「千づかのいね」編)

抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)での、この句が収載されている箇所は次のとおりである。

抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)

http://rarebook.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/ogai/data/E32_186/0022_m.html

李笠翁になろふて

一幅の春掛ものやまどの冨士

井の水の浅さふかさを門すゞみ

水になる自剃盥や雲のみね

上記の「写本」を見る限りでは、「李笠翁になろふて」は、この三句の前書きのような感じである。

この「李笠翁」(李漁)については、百科事典(マイペディア)などでは、次のとおり紹介されているが、与謝蕪村と池大雅の競作画帖「十便(大雅画)十宣(蕪村画)図」(国宝)の主題が、李笠翁の山居「伊園」における漢詩に基づくものであるということと、蕪村や大雅に大きな影響を与えた『芥子園画伝』(中国、清初に刊行された画譜)の「序」を起草した、その人こそ「李笠翁(李漁)」ということの方が、上記の抱一の句の前書きには相応しいのかも知れない。

https://kotobank.jp/word/李漁-148469

【「李笠翁」(李漁)→中国,明末清初の劇作家。字は笠翁(りゅうおう)。江蘇省の出身。明滅亡後清に仕えず終わる。自作の戯曲を上演し全国の名家を巡遊。自由で大胆な表現で恋愛や滑稽(こっけい)を扱った《笠翁十種曲》,口語短編小説集《無声戯》,戯曲論,演出論を含む随筆集《閑情偶寄》などがある。日本には18世紀初頭に伝えられ,読本(よみほん)などに影響を与えた。】

李笠翁になろふて

一幅の春掛ものやまどの冨士

この「一幅の春掛ものやまどの冨士」は、上記に紹介した、蕪村と大雅の「十便十宣図」や『芥子園画伝』(画譜)を背景にしたものではなく、上記の随筆集『閑情偶寄』などの、その「居室部」などを背景にしているようなのである。

https://baike.baidu.com/item/闲情偶寄

抱一は、歌川豊春に「浮世絵」、宋紫石に「漢画(明画)」を習ったされ(『日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』所収「屠龍之技(贅川他石稿)」)、その宋紫石の『古今画藪』に、上記の「閑情偶奇」のものが、下記のとおりに翻刻され、掲載されている。

『古今画藪、後八種』(宋紫石画)「笠翁居室図式」(第八巻)「尺幅窓図式」(「早稲田大学図書館蔵・高村光雲旧蔵)

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko08/bunko08_b0132/bunko08_b0132_0008/bunko08_b0132_0008_p0014.jpg

この「尺幅窓図式」とは、「窓枠を掛幅に見立て、窓の外の風景を絵として楽しむ趣向をあらわしている」図ということになる。

ここで、抱一の、「李笠翁になろふて」を前書きとする「一幅の春掛ものやまどの冨士」の句意は明瞭になってくる。すなわち、「李笠翁に倣って、この窓枠を一幅の春掛物と見立てて、実景の『冨士』を愉しむこととしよう」ということになる。

井の水の浅さふかさを門すゞみ

この句は、「門(かど)涼み」(外に出て夕涼みをすること・晩夏の季語)の句である。「井の水」の、「井」は、「掘り抜き井戸」ではなく、「湧(わ)き水や川の流水を汲み取る所」の意であろう。「門涼み」とは別に、「噴井(ふきい)」(絶え間なく水が湧き出ている井戸、三夏の季語)という季語もある。

句意は、「外に出て、団扇を仰ぎながら、涼風の強さ弱さを、丁度湧水の浅さ深さで探る風情で、夕涼みをしている」というようなことであろう。特別に「李笠翁になろふて」の前書きが掛かる句ではないかも知れないが、強いて、その前書きを活かすとすれば、「風流人・李笠翁に倣い」というようなことになろう。

そして、次の無風流な宝井其角の作とされる句と対比させると、「風流人・李笠翁に倣い」というのが活きてくるという雰囲気で無くもない。

夕すずみよくぞ男に生れけり 宝井其角(伝)

次の三句目の句は、抱一が、寛政九年(一七九七)に剃髪得度して、法名「等覚院文詮(もんせん)暉真(きしん)」を名乗っている頃のものとして、注目すべき句の一つであろう。

水になる自剃盥や雲のみね

季語は「雲のみね(峰)」(聳え立つ山並みのようにわき立つ雲。積乱雲。夏といえば入道雲であり、夏の代名詞である。盛夏の季語)、「自剃盥」というのは、剃髪用の盥というようなことであろう。句意は、「雲に峰の夏の真っ盛りで、自剃盥も、お湯ではなく、冷たい水で、それが実に気持ちが良い」というようなことであろう。

香薷(じゆ)散犬がねぶつて雲の峰 宝井其角(『五元集』)

この句は、抱一俳諧の師筋として敬愛して止まない其角の「雲の峰」の句である。表面的な句意は、「雲の峰が立つ真夏の余りの暑さに、犬までが暑気払いの『香薷(じゆ)散』を舐(なぶ)っている」というようなことであろう。

しかし、この句の背景は、『事文類聚』(「列仙全伝」)の故事(准南王が仙とし去った後、仙薬が鼎中に残っていたのを鶏と犬とが舐めて昇天し、雲中に鳴いたとある)を踏まえているという。

すなわち、其角は、この句に、当時の其角の時代(元禄時代)の、「将軍綱吉の『生類憐れみの令』による犬保護の世相と、犬の増長ぶりを諷している」(『其角と芭蕉と(今泉準一著)』)というのである。

とすると、抱一の、この「水になる自剃盥や雲のみね」の句も、抱一の寛政時代の「松平定信の寛政の改革」と、自己に降り掛かった、その「寛政時代(寛政九年)の出家」が、その背景にあると解しても、それほど違和感もなかろう。

ここまで来ると。この句の、意表を突く上五の「水になる」というのは、抱一の、当時の「時代風詩」と「己の自画像」と読めなくもない。

すなわち、この句の「雲の峯」は、「寛政の改革の出版統制や風紀統制」など、また、抱一自身の「若き日の青雲の志」などが、その背景にあると解すると、この句の上五の「水になる」は、文字とおり、それらの「青雲の志」が、「水になる」ということになろう

ここで、これらの句が収載されている前頁の、次の前書きのある一句に注目したい。

辛酉 春興

今や誹諧蜂の如くに起り

麻のごとくにみだれその

糸口をしらず

貞徳も出よ長閑(のどけ)き酉のとし

「辛酉」は、享和一年(一八〇一)、抱一、四十一歳時のもので、「春興」は、「新年の会席において詠まれた発句・三つ物のこと」である。「貞徳」は、松永貞徳(元亀二(一五七一)~承応二(一六五三)、貞門俳諧の祖。松江重頼,野々口立圃,安原貞室,山本西武 (さいむ) ,鶏冠井 (かえでい) 令徳,高瀬梅盛,北村季吟のいわゆる七俳仙をはじめ多数の門人を全国に擁した。歌人・狂歌師としても名高い)である。

当時の抱一は、浅草寺北の千束村に転居し、その住まいを「軽挙草堂」と称していた。寛政九年(一七九七)、三十七歳時の、剃髪得度した年に、京都の西本願寺に挨拶のため上洛したが、その折りの随行者は、「俳友の其爪、古櫟、紫霓、雁々、晩器の五人が伴をした」(『軽挙観(館)句藻』)と、画人との交遊よりも、俳人との交遊関係の方が主であった頃である。

「下谷の三幅対」の、「亀田鵬斎・酒井抱一・谷文晁」の、「鵬斎・文晁」との交遊関係も、享和二年(一八〇二)、四十二歳時に、「五月、君山君積の案内で、谷文晁、亀田鵬斎らと、常州若芝の金龍寺に旅し、江月洞文筆『蘇東坡像』を閲覧する」(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「酒井抱一と江戸琳派関係年表」(松尾知子編)」)と、その一端が今に知られている。

その上で、この前書き「今や誹諧(俳諧)蜂の如くに起り/麻のごとくにみだれその/糸口をしらず」とは、俳諧宗匠・酒井抱一(「抱一」の号は、寛政十年(一七九八)、三十八歳時の『軽挙観(館)句藻』「千つかの稲」が初出)の、当時の江戸俳壇に対する真摯なる感慨ということになろう。

そして、「貞徳も出よ長閑(のどけ)き酉のとし」の句は、新年の抱一門句会の、抱一の歳旦吟であると同時に、「貞徳を出(いで)よ」、その混迷した江戸俳壇に一指標を見出したいという、抱一の自負を込めての一句ということになろう。

これらのことは、先に紹介した、鵬斎の『軽挙観(館)句藻』の、その「序」に、その一端が記されている(下記のアドレスのものを再掲して置きたい)。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-10-18

(再掲)

【 屠龍之技序

軽挙道人。誹(俳)諧十七字ノ詠ヲ善クシ。目ニ触レ心ニ感ズル者。皆之ヲ言ニ発ス。其ノ発スル所ノ者。皆獨笑獨泣獨喜獨悲ノ成ス所ナリ。而モ人ノ之ヲ聞ク者モ亦我ト同ジク笑フ耶泣ク耶喜ブ耶悲シム耶ヲ知ラズ。唯其ノ言フ所ヲ謂ヒ。其ノ発スル所ヲ発スル耳。道人嘗テ自ラ謂ツテ曰ハク。誹諧体ナル者は。唐詩ニ昉マル。而シテ和歌之ニ効フ。今ノ十七詠ハ。蓋シ其ノ余流ナリ。故ニ其ノ言雅俗ヲ論ゼズ。或ハ之ニ雑フルニ土語方言鄙俚ノ辞ヲ以テス。又何ノ門風カコレ有ラン。諺ニ云フ。言フ可クシテ言ハザレバ則チ腹彭亨ス。吾ハ則チ其ノ言フ可キヲ言ヒ。其ノ発ス可キヲ発スル而巳ト。道人ハ風流ノ巨魁ニシテ其ノ髄ヲ得タリト謂フ可シ。因ツテ其首ニ題ス。

文化九年壬申十月 江戸鵬斎興 】

(追記)

一 日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』所収の「屠龍之技」では、「李笠翁になろふて」の前書きのある三句は、下記のとおり、

「一幅の春掛ものやまどの冨士」に掛かるものとして、次の「井の水の浅さふかさを門すゞみ」の間に、一行を空白にしている。

「一幅の春掛ものやまどの冨士」は「春の句」、「井の水の浅さふかさを門すゞみ」と「水になる自剃盥や雲のみね」は「夏の句」で、「李笠翁になろふて」の前書きは、「一幅の春掛ものやまどの冨士」の一句のみのものと解する方が妥当のようである。

李笠翁になろふて

一幅の春掛ものやまどの冨士

井の水の浅さふかさを門すゞみ

水になる自剃盥や雲のみね

二 上記の森鴎外「写本」に出て来る「榎島参詣」というのは、日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』所収の「屠龍之技」でも、「榎島参詣」だが、『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「酒井抱一と江戸琳派関係年表」(松尾知子編)」の「享和一 一八〇一 辛酉 四一歳 二月二十一、江ノ島参籠」とあり、「江ノ島」であろう。その翌年の正月にも「江ノ島参詣」があり、抱一と「江ノ島」とは深い関係にある(「江ノ島神社」を「亀図天井図」も制作している)。

藤(抱一の「藤図」周辺)

朝妻ぶねの賛

藤なみや紫さめぬ昔筆 (第五 千づかのいね)

この前書きの「朝妻船(浅妻船)」を画題としたもので、最も知られているものは、英一蝶の「朝妻舟図」であろう。

英一蝶筆「朝妻舟」(板橋区立美術館蔵)

この一蝶の「朝妻舟」の賛は、「仇しあだ浪、よせてはかへる浪、朝妻船のあさましや、

ああまたの日は誰に契りをかはして色を、枕恥かし、いつはりがちなるわがとこの山、よしそれとても世の中」という小唄のようである。

一蝶は、この小唄に託して、時の将軍徳川家綱と柳沢吉保の妻との情事を諷したものとの評判となり、島流しの刑を受けたともいわれている。

朝妻は米原の近くの琵琶湖に面した古い港で、朝妻船とは朝妻から大津までの渡し舟のこと。東山道の一部になっていた。「朝妻舟」図は、「遊女と浅妻船と柳の木の組み合わせ」の構図でさまざまな画家が画題にしている。

「琵琶湖畔に浮かべた舟(朝妻船・浅妻船)」・「平家の都落ちにより身をやつした女房たちの舟の上の白拍子」・「白拍子が客を待っている朝妻の入り江傍らの枝垂れ柳」が、この画の主題である。

しかし、抱一の、この句は、「枝垂れ柳」(晩春)ではなく、「藤波・藤の花房」(晩春)の句なのである。この「朝妻舟」の画題で、「枝垂れ柳」ではなく「藤波」のものもあるのかも知れない。

それとも、この「藤なみ(波・浪)」は、その水辺の藤波のような小波を指してのものなのかも知れない。

抱一らの江戸琳派の多くが、「藤」(藤波)を画題にしているが、「朝妻舟」を主題にしたものは、余り目にしない。

抱一画集『鶯邨画譜』所収「藤図」(「早稲田大学図書館」蔵)

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/chi04/chi04_00954/chi04_00954.html

先に、次のアドレスで、鈴木蠣潭画・酒井抱一賛の師弟合作の「藤図扇面」について紹介した。上記の「藤図」は、その蠣潭の「藤図」と関係が深いものなのであろう。その画像とその一部の紹介記事を再掲して置きたい。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-08-24

(再掲)

鈴木蠣潭筆「藤図扇面」 酒井抱一賛 紙本淡彩 一幅 一七・一×四五・七㎝ 個人蔵

【 蠣潭が藤を描き、師の抱一が俳句を寄せる師弟合作。藤の花は輪郭線を用いず、筆の側面を用いた付立てという技法を活かして伸びやかに描かれる。賛は「ゆふぐれのおほつかなしや藤の茶屋」。淡彩を滲ませた微妙な色彩の変化を、暮れなずむ藤棚の下の茶店になぞらえている。】(『別冊太陽 江戸琳派の美』)

この抱一・蠣潭の合作の「藤図扇面」の、抱一の賛(発句=俳句)「ゆふぐれのおほつかなしや藤の茶屋」は、抱一句集『屠龍之技』には収載されていないようである。その『屠龍之技』に収載されている句の中では、下記のものなどが、その賛の発句(俳句)に関係があるような雰囲気である。

文晁が畫がける山水のあふぎに

夕ぐれや山になり行(く)秋の雲

この抱一の句は、前書きの「文晁が畫がける山水のあふぎに」(畏友・谷文晁が描いた「山水図」の扇)に、画・俳二道を極めている「酒井鶯邨(抱一)」が、その「賛」(発句=俳句)を認めたものなのであろう。

当時の江戸(武蔵)の、今の「上野・鶯谷」(「下谷」=「鶯邨」=「鶯村)の「三幅対」といわれた「亀田鵬斎(儒学者・書家・文人)・酒井抱一(絵師・俳人・権大僧都)・谷文晁(絵師=法眼・松平定信の近習)の、この三人の交遊関係は、当時の「化政文化期」を象徴するものであった。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-25

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-30

(再掲)

ここに登場する「下谷の三幅対」と称された、年齢順にして、「亀田鵬斎・酒井抱一・谷文晁」とは、これは、まさしく、「江戸の三幅対」の言葉を呈したい位の、まさしく、切っても切れない、「江戸時代(三百年)」の、その「江戸(東京)」を代表する、「三幅対」の、それを象徴する「交友関係」であったという思いを深くする。

その「江戸の三幅対」の、「江戸(江戸時代・江戸=東京)」の、その「江戸」に焦点を当てると、その中心に位置するのが、上記に掲げた「食卓を囲む文人たち」の、その長老格の「亀田鵬斎」ということに思い知るのである。

しかも、この「鵬斎」は、抱一にとっては、無二の「画・俳」友である、「建部巣兆」の義理の兄にも当たるのである。

上記の、『江戸流行料理通大全』の、上記の挿絵の、その中心に位置する「亀田鵬斎」とは、「鵬斎・抱一・文晃」の、いわゆる、「江戸」(東京)の「下谷」(「吉原」界隈の下谷)の、その「下谷の三幅対」と云われ、その三幅対の真ん中に位置する、その中心的な最長老の人物が、亀田鵬斎なのである。

そして、この三人(「下谷の三幅対」)は、それぞれ、「江戸の大儒者(学者)・亀田鵬斎」、「江戸南画の大成者・谷文晁」、そして、「江戸琳派の創始者・酒井抱一」と、その頭に「江戸」の二字が冠するのに、最も相応しい人物のように思われるのである。

これらの、江戸の文人墨客を代表する「鵬斎・抱一・文晁」が活躍した時代というのは、それ以前の、ごく限られた階層(公家・武家など)の独占物であった「芸術」(詩・書・画など)を、四民(士農工商)が共用するようになった時代ということを意味しよう。

それはまた、「詩・書・画など」を「生業(なりわい)」とする職業的文人・墨客が出現したということを意味しよう。さらに、それらは、流れ者が吹き溜まりのように集中して来る、当時の「江戸」(東京)にあっては、能力があれば、誰でもが温かく受け入れられ、その才能を伸ばし、そして、惜しみない援助の手が差し伸べられた、そのような環境下が助成されていたと言っても過言ではなかろう。

さらに換言するならば、「士農工商」の身分に拘泥することもなく、いわゆる「農工商」の庶民層が、その時代の、それを象徴する「芸術・文化」の担い手として、その第一線に登場して来たということを意味しよう。

すなわち、「江戸(東京)時代」以前の、綿々と続いていた、京都を中心とする、「公家の芸術・文化」、それに拮抗しての全国各地で芽生えた「武家の芸術・文化」が、得体の知れない「江戸(東京)」の、得体の知れない「庶民(市民)の芸術・文化」に様変わりして行ったということを意味しょう。

鈴木其一筆『草花十二ヵ月画帖』(MOA美術館蔵)所収「五月」(紙本著色、十六・七×二一・二㎝)

この『草花十二ヵ月画帖』のものについては、下記のアドレスで紹介している。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-10-05

鈴木其一筆『月次花鳥画帖』(細見美術館蔵)所収「四月」(藤図・絹本著色、二〇・二×一八・四㎝)

これらの其一の画帖は、抱一の『鶯邨画譜』(版本)を念頭に置いてのものとうよりも、抱一の『絵手鑑』(肉筆画)に近い、其一の「絵手本」として制作されたものなのかも知れない(『鈴木其一 江戸琳派の旗手』所収「作品解説137(岡野智子稿))。

夕露や小萩がもとのすゞり筥 (第五千づかのいね)

抱一画集『鶯邨画譜』所収「萩図」(「早稲田大学図書館」蔵)

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/chi04/chi04_00954/chi04_00954.html

この「萩図」の賛(発句=俳句)は、抱一自撰句集『屠龍之技』所収の次の句であろう(句形は異なっている)。

夕露や小萩がもとのすゞり筥(『屠龍之技』所収「千づかのいね」と題するものの一句)

ここで、抱一自撰句集『屠龍之技』について、下記のアドレスで、「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の全容を見ることが出来る。

http://rarebook.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/ogai/data/E32_186.html

その「写本」の紹介について、そのアドレスでは、下記のとおり記されている。

【 [書写地不明] : [書写者不明], [書写年不明] 1冊 ; 24cm

注記: 書名は序による ; 表紙の書名: 輕舉観句藻 ; 写本 ; 底本: 文化10年跋刊 ; 無辺無界 ; 巻末に「明治三十一年十二月二十六日午夜一校畢 観潮樓主人」と墨書あり

鴎E32:186 全頁

琳派の画家として知られる酒井抱一が、自身の句稿『軽挙観句藻』から抜萃して編んだ発句集である。写本であるが、本文は鴎外の筆ではなく、筆写者不明。本文には明らかな誤りが多数見られ、鴎外は他本を用いてそれらを訂正している。また、巻末に鴎外の筆で「明治三十一年十二月二十六日午夜一校畢 観潮楼主人」とあることから、この校訂作業の行われた時日が知られる。明治30年(1897)前後、鴎外は正岡子規と親しく交流していたが、そうしたなかで培われた俳諧への関心を示す資料だと言えよう。】

抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の「序」)

この『屠龍之技』の、亀田鵬斎の「序」は、『日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』の「屠龍之技」(追加編)を参考にすると、次のように読み取れる。

【 屠龍之技

軽挙道人。誹(俳)諧十七字ノ詠ヲ善クシ。目ニ触レ心ニ感ズル者。皆之ヲ言ニ発ス。其ノ発スル所ノ者。皆獨笑獨泣獨喜獨悲ノ成ス所ナリ。而モ人ノ之ヲ聞ク者モ亦我ト同ジク笑フ耶泣ク耶喜ブ耶悲シム耶ヲ知ラズ。唯其ノ言フ所ヲ謂ヒ。其ノ発スル所ヲ発スル耳。道人嘗テ自ラ謂ツテ曰ハク。誹諧体ナル者は。唐詩ニ昉マル。而シテ和歌之ニ効フ。今ノ十七詠ハ。蓋シ其ノ余流ナリ。故ニ其ノ言雅俗ヲ論ゼズ。或ハ之ニ雑フルニ土語方言鄙俚ノ辞ヲ以テス。又何ノ門風カコレ有ラン。諺ニ云フ。言フ可クシテ言ハザレバ則チ腹彭亨ス。吾ハ則チ其ノ言フ可キヲ言ヒ。其ノ発ス可キヲ発スル而巳ト。道人ハ風流ノ巨魁ニシテ其ノ髄ヲ得タリト謂フ可シ。因ツテ其首ニ題ス。

文化九年壬申十月 江戸鵬斎興 】

「下谷三幅対」と称された、「鵬斎・抱一・文晁」の、抱一より九歳年長の、亀田豊斎の「序」である。この文化九年(一八一二)は、抱一、五十二歳の時で、抱一の付人の鈴木蠣潭は、二十一歳、鈴木其一は、十七歳で、其一は、この翌年に、抱一の内弟子となる。

『鶯邨画譜』が刊行されたのは、文化十四年(一八一七)で、この年の六月に、蠣潭が二十六歳の若さで夭逝する。

その抱一が、鶯の里(鶯邨=村)の、「下谷根岸大塚村」に転居したのは、文化六年(一八〇九)、四十九歳の時で、抱一が、自筆句集「軽挙観(館)句藻」(静嘉堂文庫蔵)第一冊目の「梶の音」を始めたのは、寛政二年(一七九〇)、三十歳の時である。

爾来、この「軽挙観(館)句藻」は、抱一の生涯にわたる句日記(三十数年間)として、二十一巻十冊が、静嘉堂文庫所蔵本として今に遺されている。

翻って、上記の亀田鵬斎の「序」を有する刊本の、抱一自筆句集ではなく、抱一自撰句集の『屠龍之技』は、抱一の俳諧人生の、前半生(三十歳以前から五十歳前後まで)の、その総決算的な、そして、江戸座の其角門の俳諧宗匠・「軽挙道人(「抱一」、白鳧・濤花・杜陵(綾)・屠牛・狗禅、「鶯村・雨華庵・『軽挙道人』」、庭柏子、溟々居、楓窓)の、その絶頂期の頃の、「鶯村・雨華庵・『軽挙道人』」の、抱一(軽挙道人)自撰句集のネーミングと解して差し支えなかろう。

ここで、この自撰句集『屠龍之技』を構成する全編(全自筆句集)の概略は次のとおりとなる。

第一編「こがねのこま」(「梶の音」以前の句→三十歳以前の句?)

第二編「かぢのおと(梶の音)」(寛政二年(一七九〇)・三十歳時から句収載?→自筆句集「軽挙観(館)句藻」第一冊目の「梶の音」)

第三編「みやこどり(都鳥)」(「梶の音」と「椎の木かげ」の中間の句収載?)

第四編「椎の木かげ」(寛政八年(一七九六)・三十六歳時からの句収載? 「庭柏子」号初見。この年『江戸続八百韻』を刊行する。「軽挙観(館)句藻」第二冊目?)

第五編「千づかのいね(千束の稲)」(寛政十年(一七九八)・三十八歳時からの句収載? 「軽挙観(館)句藻」第三冊目? 「抱一」の号初出。)

第六編「うしおのおと(潮の音)」(「千束の稲」と「潮の音」の中間の句収載?)

第七編「かみきぬた(帋きぬた)」(文化五年(一八〇八)、四十八歳時からの句収載? 「軽挙観」の号初出。)

第八編「花ぬふとり(花縫ふ鳥)」(文化九年(一八一二)、五十二歳、自撰句集『屠龍之技』編集、刊行は翌年か? 「帋きぬた」以後の句収載?)

第九編「うめの立枝」

抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)の「千づかのいね」)

「千都かのいね」(「千づかのいね」「千束の稲」)は、『軽挙観(館)句藻』(静嘉堂文庫所蔵・二十一巻十冊)収録の「千づかのいね」(自筆句集の題名)を、刊本の自撰句集『屠龍之技』の第五編に収載したものなのであろう。

この第五編「千づかのいね」(『日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』)の六句目「夕露や小萩かもとのすずり筥」が、冒頭の、

抱一画集『鶯邨画譜』所収「萩図」の賛(発句=俳句)ということになろう。

そして、四句目の「其夜降(る)山の雪見よ鉢たゝき」の前書き「水無月なかば鉢叩百之丞得道して空阿弥と改、吾嬬に下けるに発句遣しける」は、六句目の「夕露や小萩がもとのすゞり筥」にも掛かるものと解したい。

この前書きの「鉢叩百之丞得道して空阿弥と改(め)」の、「鉢叩百之丞」は、其角の『五元集拾遺』(百万坊旨原編)に出て来る「鉢たゝきの歌」などに関係する、抱一の俳諧師仲間の一人なのであろう。

鉢たゝきの歌

鉢たゝき鉢たゝき 暁がたの一声に

初音きかれて はつがつを

花はしら魚 紅葉のはぜ

雪にや鰒(ふぐ)を ねざむらん

おもしろや此(この) 樽たゝき

ねざめねざめて つねならぬ

世を驚けば 年のくれ

気のふるう成(なる) ばかり也

七十古来 稀れなりと

やつこ道心 捨(すて)ころも

酒にかへてん 鉢たゝき

あらなまぐさの 鉢叩やな

凍(コゴエ)死ぬ身の暁や鉢たゝき 其角

ちなみに、『去来抄』の「鉢扣ノ辞」(『風俗文選』所収)に、「鉢叩月雪に名は甚之丞」(越人)の句もあり、「鉢叩百之丞」は、その「鉢叩甚之丞」などに由来のある号なのであろう。

水無月なかば

鉢叩百之丞得

道して空阿弥

と改、吾嬬に

下けるに発句

遣しける

夕露や小萩がもとのすゞり筥

句意は、「俳諧師仲間の鉢叩百之丞が、得度して出家僧・空阿弥となったが、折しも、小萩に夕べの露が下り、その露を硯の水とし、得度の形見に発句を認めよう」というように解して置きたい。

李笠翁になろふて

一幅の春掛ものやまどの冨士

井の水の浅さふかさを門すゞみ

水になる自剃盥や雲のみね

辛酉 春興

今や誹諧蜂の如くに起り

麻のごとくにみだれその

糸口をしらず

貞徳も出よ長閑(のどけ)き酉のとし

抱一画集『鶯邨画譜』所収「団扇図」(「早稲田大学図書館」蔵)

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/chi04/chi04_00954/chi04_00954.html

この「団扇図」の「賛」(発句=俳句)は、『屠龍之技』所収「千づかのいね」編の、次の句であろう。

井の水の浅さふかさを門すゞみ (『屠龍之技』所収「千づかのいね」編)

抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)での、この句が収載されている箇所は次のとおりである。

抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)

http://rarebook.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/ogai/data/E32_186/0022_m.html

李笠翁になろふて

一幅の春掛ものやまどの冨士

井の水の浅さふかさを門すゞみ

水になる自剃盥や雲のみね

上記の「写本」を見る限りでは、「李笠翁になろふて」は、この三句の前書きのような感じである。

この「李笠翁」(李漁)については、百科事典(マイペディア)などでは、次のとおり紹介されているが、与謝蕪村と池大雅の競作画帖「十便(大雅画)十宣(蕪村画)図」(国宝)の主題が、李笠翁の山居「伊園」における漢詩に基づくものであるということと、蕪村や大雅に大きな影響を与えた『芥子園画伝』(中国、清初に刊行された画譜)の「序」を起草した、その人こそ「李笠翁(李漁)」ということの方が、上記の抱一の句の前書きには相応しいのかも知れない。

https://kotobank.jp/word/李漁-148469

【「李笠翁」(李漁)→中国,明末清初の劇作家。字は笠翁(りゅうおう)。江蘇省の出身。明滅亡後清に仕えず終わる。自作の戯曲を上演し全国の名家を巡遊。自由で大胆な表現で恋愛や滑稽(こっけい)を扱った《笠翁十種曲》,口語短編小説集《無声戯》,戯曲論,演出論を含む随筆集《閑情偶寄》などがある。日本には18世紀初頭に伝えられ,読本(よみほん)などに影響を与えた。】

李笠翁になろふて

一幅の春掛ものやまどの冨士

この「一幅の春掛ものやまどの冨士」は、上記に紹介した、蕪村と大雅の「十便十宣図」や『芥子園画伝』(画譜)を背景にしたものではなく、上記の随筆集『閑情偶寄』などの、その「居室部」などを背景にしているようなのである。

https://baike.baidu.com/item/闲情偶寄

抱一は、歌川豊春に「浮世絵」、宋紫石に「漢画(明画)」を習ったされ(『日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』所収「屠龍之技(贅川他石稿)」)、その宋紫石の『古今画藪』に、上記の「閑情偶奇」のものが、下記のとおりに翻刻され、掲載されている。

『古今画藪、後八種』(宋紫石画)「笠翁居室図式」(第八巻)「尺幅窓図式」(「早稲田大学図書館蔵・高村光雲旧蔵)

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko08/bunko08_b0132/bunko08_b0132_0008/bunko08_b0132_0008_p0014.jpg

この「尺幅窓図式」とは、「窓枠を掛幅に見立て、窓の外の風景を絵として楽しむ趣向をあらわしている」図ということになる。

ここで、抱一の、「李笠翁になろふて」を前書きとする「一幅の春掛ものやまどの冨士」の句意は明瞭になってくる。すなわち、「李笠翁に倣って、この窓枠を一幅の春掛物と見立てて、実景の『冨士』を愉しむこととしよう」ということになる。

井の水の浅さふかさを門すゞみ

この句は、「門(かど)涼み」(外に出て夕涼みをすること・晩夏の季語)の句である。「井の水」の、「井」は、「掘り抜き井戸」ではなく、「湧(わ)き水や川の流水を汲み取る所」の意であろう。「門涼み」とは別に、「噴井(ふきい)」(絶え間なく水が湧き出ている井戸、三夏の季語)という季語もある。

句意は、「外に出て、団扇を仰ぎながら、涼風の強さ弱さを、丁度湧水の浅さ深さで探る風情で、夕涼みをしている」というようなことであろう。特別に「李笠翁になろふて」の前書きが掛かる句ではないかも知れないが、強いて、その前書きを活かすとすれば、「風流人・李笠翁に倣い」というようなことになろう。

そして、次の無風流な宝井其角の作とされる句と対比させると、「風流人・李笠翁に倣い」というのが活きてくるという雰囲気で無くもない。

夕すずみよくぞ男に生れけり 宝井其角(伝)

次の三句目の句は、抱一が、寛政九年(一七九七)に剃髪得度して、法名「等覚院文詮(もんせん)暉真(きしん)」を名乗っている頃のものとして、注目すべき句の一つであろう。

水になる自剃盥や雲のみね

季語は「雲のみね(峰)」(聳え立つ山並みのようにわき立つ雲。積乱雲。夏といえば入道雲であり、夏の代名詞である。盛夏の季語)、「自剃盥」というのは、剃髪用の盥というようなことであろう。句意は、「雲に峰の夏の真っ盛りで、自剃盥も、お湯ではなく、冷たい水で、それが実に気持ちが良い」というようなことであろう。

香薷(じゆ)散犬がねぶつて雲の峰 宝井其角(『五元集』)

この句は、抱一俳諧の師筋として敬愛して止まない其角の「雲の峰」の句である。表面的な句意は、「雲の峰が立つ真夏の余りの暑さに、犬までが暑気払いの『香薷(じゆ)散』を舐(なぶ)っている」というようなことであろう。

しかし、この句の背景は、『事文類聚』(「列仙全伝」)の故事(准南王が仙とし去った後、仙薬が鼎中に残っていたのを鶏と犬とが舐めて昇天し、雲中に鳴いたとある)を踏まえているという。

すなわち、其角は、この句に、当時の其角の時代(元禄時代)の、「将軍綱吉の『生類憐れみの令』による犬保護の世相と、犬の増長ぶりを諷している」(『其角と芭蕉と(今泉準一著)』)というのである。

とすると、抱一の、この「水になる自剃盥や雲のみね」の句も、抱一の寛政時代の「松平定信の寛政の改革」と、自己に降り掛かった、その「寛政時代(寛政九年)の出家」が、その背景にあると解しても、それほど違和感もなかろう。

ここまで来ると。この句の、意表を突く上五の「水になる」というのは、抱一の、当時の「時代風詩」と「己の自画像」と読めなくもない。

すなわち、この句の「雲の峯」は、「寛政の改革の出版統制や風紀統制」など、また、抱一自身の「若き日の青雲の志」などが、その背景にあると解すると、この句の上五の「水になる」は、文字とおり、それらの「青雲の志」が、「水になる」ということになろう

ここで、これらの句が収載されている前頁の、次の前書きのある一句に注目したい。

辛酉 春興

今や誹諧蜂の如くに起り

麻のごとくにみだれその

糸口をしらず

貞徳も出よ長閑(のどけ)き酉のとし

「辛酉」は、享和一年(一八〇一)、抱一、四十一歳時のもので、「春興」は、「新年の会席において詠まれた発句・三つ物のこと」である。「貞徳」は、松永貞徳(元亀二(一五七一)~承応二(一六五三)、貞門俳諧の祖。松江重頼,野々口立圃,安原貞室,山本西武 (さいむ) ,鶏冠井 (かえでい) 令徳,高瀬梅盛,北村季吟のいわゆる七俳仙をはじめ多数の門人を全国に擁した。歌人・狂歌師としても名高い)である。

当時の抱一は、浅草寺北の千束村に転居し、その住まいを「軽挙草堂」と称していた。寛政九年(一七九七)、三十七歳時の、剃髪得度した年に、京都の西本願寺に挨拶のため上洛したが、その折りの随行者は、「俳友の其爪、古櫟、紫霓、雁々、晩器の五人が伴をした」(『軽挙観(館)句藻』)と、画人との交遊よりも、俳人との交遊関係の方が主であった頃である。

「下谷の三幅対」の、「亀田鵬斎・酒井抱一・谷文晁」の、「鵬斎・文晁」との交遊関係も、享和二年(一八〇二)、四十二歳時に、「五月、君山君積の案内で、谷文晁、亀田鵬斎らと、常州若芝の金龍寺に旅し、江月洞文筆『蘇東坡像』を閲覧する」(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「酒井抱一と江戸琳派関係年表」(松尾知子編)」)と、その一端が今に知られている。

その上で、この前書き「今や誹諧(俳諧)蜂の如くに起り/麻のごとくにみだれその/糸口をしらず」とは、俳諧宗匠・酒井抱一(「抱一」の号は、寛政十年(一七九八)、三十八歳時の『軽挙観(館)句藻』「千つかの稲」が初出)の、当時の江戸俳壇に対する真摯なる感慨ということになろう。

そして、「貞徳も出よ長閑(のどけ)き酉のとし」の句は、新年の抱一門句会の、抱一の歳旦吟であると同時に、「貞徳を出(いで)よ」、その混迷した江戸俳壇に一指標を見出したいという、抱一の自負を込めての一句ということになろう。

これらのことは、先に紹介した、鵬斎の『軽挙観(館)句藻』の、その「序」に、その一端が記されている(下記のアドレスのものを再掲して置きたい)。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-10-18

(再掲)

【 屠龍之技序

軽挙道人。誹(俳)諧十七字ノ詠ヲ善クシ。目ニ触レ心ニ感ズル者。皆之ヲ言ニ発ス。其ノ発スル所ノ者。皆獨笑獨泣獨喜獨悲ノ成ス所ナリ。而モ人ノ之ヲ聞ク者モ亦我ト同ジク笑フ耶泣ク耶喜ブ耶悲シム耶ヲ知ラズ。唯其ノ言フ所ヲ謂ヒ。其ノ発スル所ヲ発スル耳。道人嘗テ自ラ謂ツテ曰ハク。誹諧体ナル者は。唐詩ニ昉マル。而シテ和歌之ニ効フ。今ノ十七詠ハ。蓋シ其ノ余流ナリ。故ニ其ノ言雅俗ヲ論ゼズ。或ハ之ニ雑フルニ土語方言鄙俚ノ辞ヲ以テス。又何ノ門風カコレ有ラン。諺ニ云フ。言フ可クシテ言ハザレバ則チ腹彭亨ス。吾ハ則チ其ノ言フ可キヲ言ヒ。其ノ発ス可キヲ発スル而巳ト。道人ハ風流ノ巨魁ニシテ其ノ髄ヲ得タリト謂フ可シ。因ツテ其首ニ題ス。

文化九年壬申十月 江戸鵬斎興 】

(追記)

一 日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』所収の「屠龍之技」では、「李笠翁になろふて」の前書きのある三句は、下記のとおり、

「一幅の春掛ものやまどの冨士」に掛かるものとして、次の「井の水の浅さふかさを門すゞみ」の間に、一行を空白にしている。

「一幅の春掛ものやまどの冨士」は「春の句」、「井の水の浅さふかさを門すゞみ」と「水になる自剃盥や雲のみね」は「夏の句」で、「李笠翁になろふて」の前書きは、「一幅の春掛ものやまどの冨士」の一句のみのものと解する方が妥当のようである。

李笠翁になろふて

一幅の春掛ものやまどの冨士

井の水の浅さふかさを門すゞみ

水になる自剃盥や雲のみね

二 上記の森鴎外「写本」に出て来る「榎島参詣」というのは、日本名著全集江戸文芸之部第二十七巻(追加編二巻)俳文俳句集(日本名著全集刊行会編)』所収の「屠龍之技」でも、「榎島参詣」だが、『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「酒井抱一と江戸琳派関係年表」(松尾知子編)」の「享和一 一八〇一 辛酉 四一歳 二月二十一、江ノ島参籠」とあり、「江ノ島」であろう。その翌年の正月にも「江ノ島参詣」があり、抱一と「江ノ島」とは深い関係にある(「江ノ島神社」を「亀図天井図」も制作している)。

藤(抱一の「藤図」周辺)

朝妻ぶねの賛

藤なみや紫さめぬ昔筆 (第五 千づかのいね)

この前書きの「朝妻船(浅妻船)」を画題としたもので、最も知られているものは、英一蝶の「朝妻舟図」であろう。

英一蝶筆「朝妻舟」(板橋区立美術館蔵)

この一蝶の「朝妻舟」の賛は、「仇しあだ浪、よせてはかへる浪、朝妻船のあさましや、

ああまたの日は誰に契りをかはして色を、枕恥かし、いつはりがちなるわがとこの山、よしそれとても世の中」という小唄のようである。

一蝶は、この小唄に託して、時の将軍徳川家綱と柳沢吉保の妻との情事を諷したものとの評判となり、島流しの刑を受けたともいわれている。

朝妻は米原の近くの琵琶湖に面した古い港で、朝妻船とは朝妻から大津までの渡し舟のこと。東山道の一部になっていた。「朝妻舟」図は、「遊女と浅妻船と柳の木の組み合わせ」の構図でさまざまな画家が画題にしている。

「琵琶湖畔に浮かべた舟(朝妻船・浅妻船)」・「平家の都落ちにより身をやつした女房たちの舟の上の白拍子」・「白拍子が客を待っている朝妻の入り江傍らの枝垂れ柳」が、この画の主題である。

しかし、抱一の、この句は、「枝垂れ柳」(晩春)ではなく、「藤波・藤の花房」(晩春)の句なのである。この「朝妻舟」の画題で、「枝垂れ柳」ではなく「藤波」のものもあるのかも知れない。

それとも、この「藤なみ(波・浪)」は、その水辺の藤波のような小波を指してのものなのかも知れない。

抱一らの江戸琳派の多くが、「藤」(藤波)を画題にしているが、「朝妻舟」を主題にしたものは、余り目にしない。

抱一画集『鶯邨画譜』所収「藤図」(「早稲田大学図書館」蔵)

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/chi04/chi04_00954/chi04_00954.html

先に、次のアドレスで、鈴木蠣潭画・酒井抱一賛の師弟合作の「藤図扇面」について紹介した。上記の「藤図」は、その蠣潭の「藤図」と関係が深いものなのであろう。その画像とその一部の紹介記事を再掲して置きたい。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-08-24

(再掲)

鈴木蠣潭筆「藤図扇面」 酒井抱一賛 紙本淡彩 一幅 一七・一×四五・七㎝ 個人蔵

【 蠣潭が藤を描き、師の抱一が俳句を寄せる師弟合作。藤の花は輪郭線を用いず、筆の側面を用いた付立てという技法を活かして伸びやかに描かれる。賛は「ゆふぐれのおほつかなしや藤の茶屋」。淡彩を滲ませた微妙な色彩の変化を、暮れなずむ藤棚の下の茶店になぞらえている。】(『別冊太陽 江戸琳派の美』)

この抱一・蠣潭の合作の「藤図扇面」の、抱一の賛(発句=俳句)「ゆふぐれのおほつかなしや藤の茶屋」は、抱一句集『屠龍之技』には収載されていないようである。その『屠龍之技』に収載されている句の中では、下記のものなどが、その賛の発句(俳句)に関係があるような雰囲気である。

文晁が畫がける山水のあふぎに

夕ぐれや山になり行(く)秋の雲

この抱一の句は、前書きの「文晁が畫がける山水のあふぎに」(畏友・谷文晁が描いた「山水図」の扇)に、画・俳二道を極めている「酒井鶯邨(抱一)」が、その「賛」(発句=俳句)を認めたものなのであろう。

当時の江戸(武蔵)の、今の「上野・鶯谷」(「下谷」=「鶯邨」=「鶯村)の「三幅対」といわれた「亀田鵬斎(儒学者・書家・文人)・酒井抱一(絵師・俳人・権大僧都)・谷文晁(絵師=法眼・松平定信の近習)の、この三人の交遊関係は、当時の「化政文化期」を象徴するものであった。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-25

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-30

(再掲)

ここに登場する「下谷の三幅対」と称された、年齢順にして、「亀田鵬斎・酒井抱一・谷文晁」とは、これは、まさしく、「江戸の三幅対」の言葉を呈したい位の、まさしく、切っても切れない、「江戸時代(三百年)」の、その「江戸(東京)」を代表する、「三幅対」の、それを象徴する「交友関係」であったという思いを深くする。

その「江戸の三幅対」の、「江戸(江戸時代・江戸=東京)」の、その「江戸」に焦点を当てると、その中心に位置するのが、上記に掲げた「食卓を囲む文人たち」の、その長老格の「亀田鵬斎」ということに思い知るのである。

しかも、この「鵬斎」は、抱一にとっては、無二の「画・俳」友である、「建部巣兆」の義理の兄にも当たるのである。

上記の、『江戸流行料理通大全』の、上記の挿絵の、その中心に位置する「亀田鵬斎」とは、「鵬斎・抱一・文晃」の、いわゆる、「江戸」(東京)の「下谷」(「吉原」界隈の下谷)の、その「下谷の三幅対」と云われ、その三幅対の真ん中に位置する、その中心的な最長老の人物が、亀田鵬斎なのである。

そして、この三人(「下谷の三幅対」)は、それぞれ、「江戸の大儒者(学者)・亀田鵬斎」、「江戸南画の大成者・谷文晁」、そして、「江戸琳派の創始者・酒井抱一」と、その頭に「江戸」の二字が冠するのに、最も相応しい人物のように思われるのである。

これらの、江戸の文人墨客を代表する「鵬斎・抱一・文晁」が活躍した時代というのは、それ以前の、ごく限られた階層(公家・武家など)の独占物であった「芸術」(詩・書・画など)を、四民(士農工商)が共用するようになった時代ということを意味しよう。

それはまた、「詩・書・画など」を「生業(なりわい)」とする職業的文人・墨客が出現したということを意味しよう。さらに、それらは、流れ者が吹き溜まりのように集中して来る、当時の「江戸」(東京)にあっては、能力があれば、誰でもが温かく受け入れられ、その才能を伸ばし、そして、惜しみない援助の手が差し伸べられた、そのような環境下が助成されていたと言っても過言ではなかろう。

さらに換言するならば、「士農工商」の身分に拘泥することもなく、いわゆる「農工商」の庶民層が、その時代の、それを象徴する「芸術・文化」の担い手として、その第一線に登場して来たということを意味しよう。

すなわち、「江戸(東京)時代」以前の、綿々と続いていた、京都を中心とする、「公家の芸術・文化」、それに拮抗しての全国各地で芽生えた「武家の芸術・文化」が、得体の知れない「江戸(東京)」の、得体の知れない「庶民(市民)の芸術・文化」に様変わりして行ったということを意味しょう。